近現代史記事紹介-8

☆

■ 人類は歴史から学べないのか

私が気に入った新聞コラムから学んだこと

人類は歴史から学べないのか

野口健 人類は歴史から学べないのか

2023/12/14 10:00 ライフ くらし 直球&曲球

本当に繰り返しで、人類は全く歴史から学んでいないですね。

2023/12/18

野口 健(のぐち けん、1973年8月21日 - )は、日本の登山家、環境活動家。亜細亜大学国際関係学部卒業。NPO法人PEAK+AID(ピーク・エイド)代表(2020年時点)として、ヒマラヤ・富士山での清掃活動といった環境保護への取り組み、また遭難死したシェルパ族の子どもたちへの教育支援「シェルパ基金」やヒマラヤでの学校建設・森林づくり、第二次世界大戦の戦没者の遺骨収集などの社会貢献活動を行っている。

人類は歴史から学べないのか 野口健

塀に囲まれ、逃げ場もない状況下で攻撃にさらされるガザ…。イスラエルへの国際世論は日増しに厳しくなってきている。しかし、同時に忘れてはならないのは、イスラム原理主義組織「ハマス」による民間人を狙い撃ちした残虐非道な行為である。

メディアはあの日、何が起きたのか、を詳細に報じ始めた。中には読むにたえないものも。女性への性暴力を繰り返した挙げ句に殺害し、体の一部を切断し、遺体は路上に投げ捨てられ…。すべてを、うのみにすることはできないが、真実はやがて明らかにされていくことだろう。

イスラエルとアラブの戦いはその都度、憎しみが深みを増し、怒りの感情を抑制できなくなる。

記憶に新しいのは、米中枢同時テロ(2001年)だ。実行犯のアルカーイダ指導者をかくまったという理由で米国はアフガニスタンに軍事侵攻し、タリバン政権を壊滅。また、イラクのサダム・フセイン政権をも崩壊させた。ひとさまの国を滅ぼすほどに怒りのエネルギーはすさまじい。

だが、フセイン政権を倒したことでイランのアラブへの脅威を食い止めていた防波堤が崩れ、イランはイラク、シリア、レバノンへと勢力を広め、いわゆる「三日月地帯」を築き上げた。

その結果、レバノンに拠点をおく民兵組織「ヒズボラ」やパレスチナのガザ地区を実効支配するハマスによる脅威が高まったとするならば、怒りに任せて軍事侵攻した米国の失策である。

イスラエルは国際社会から非難されようがハマスの殲滅(せんめつ)を目指すだろう。今のイスラエルに「人間の盾」など通用しない。それどころか、人質となっている自国民の生命より軍事作戦を優先するだろう。報道によれば、ガザの地下トンネルに海水を流し込むことを始めたという。

しかし、仮にハマスを殲滅できたとしても、これだけ多くのパレスチナ人が犠牲になれば第2、第3のハマスが現れ、戦いは永遠に続く。故にこの救いのない戦には勝者はいない。残念ながら、人類は歴史から何一つ学べないということなのだろう。

☆

■ 報じられない中東紛争の側面

私が気に入った新聞コラム

報じられない中東紛争の側面

青山学院・新潟県立大名誉教授 袴田茂樹

2023/12/4 08:00 オピニオン 正論

日本人が知らない、イスラエルと、パレスチナの、中東戦争の側面。

なかなか難しいですが、報道しないメディアの責任は大きいと感じますね。

2023/12/04

袴田 茂樹(はかまだ しげき、1944年3月17日 - )は、日本の国際政治学者、社会学者、新潟県立大学名誉教授。青山学院大学名誉教授。専門はロシア社会論。公益財団法人日本国際フォーラム評議員。

報じられない中東紛争の側面

青山学院・新潟県立大名誉教授 袴田茂樹

≪国家がなくなる恐怖感≫

ガザで深刻な人道問題が生じている。これに関連して筆者は日本でイラン問題がほとんど報じられていないことと、イスラエルを攻撃しているハマスが電気、燃料、水、食料などをイスラエルに頼っている独善性を奇怪に思う。

在日イラン大使館のサイトでは「ホメイニ師はパレスチナにおけるシオニスト政権(イスラエル)の樹立を悪魔の行為だとしました」と述べ、イラン憲法前文の「軍隊」の項目には「イラン軍は、単に自国を防御するだけでなく全世界で聖戦を闘い抜く」と宣言している。ユダヤ人国家の否定だ。人口が700万余りのイスラエルは、人口がその10倍以上のイランから、建国を「悪魔の行為」と断罪され、現在、ハマス(ガザ地区)、ヒズボラ(レバノン)、フーシ派(イエメン)等のイスラム過激派は、イランの財政・軍事支援の下、「聖戦」をしている。わが国のメディアを見る限り、ユダヤ人の深刻さが伝わってこない。ヨルダン川西岸のユダヤ人居住区拡大は支持できない。しかしイスラエルが全力で「自国の強化」に走らざるを得ない現実も見るべきだ。

次に、「ガザはイスラエルから電力、水などを止められ、病院も攻撃されて深刻な人道危機が生じている」との批判について。イスラエルは「ハマスが病院などを人の盾としている」と反論するが、イスラエル撲滅の「聖戦」をしているハマス支配のガザ地区が、生活の基本物資を相手に依存する事態がなぜ問題にならないのか。

ちなみに外務省によると、ガザ地区の住民は約222万人、イスラエルの食料自給率9割以上に対し、ガザ地区は約4割で水問題もある。地下水の過剰揚水で井戸水の汚染、塩水化が問題なのだ。電力も従来1日数時間の停電は普通だった。JICAも2015年から「ガザ地区復興支援調査」を行い、医薬品や食料支援を行い、ガザ地区やヨルダン川西岸(広義のパレスチナ)の貧困者の支援活動を行ってきた。

≪貧者救済を訴える裏で≫

しかし、パレスチナでの酷(ひど)い汚職や指導者たちの巨額の横領についてはあまり報じられない。ハマスの現および前指導者たちは、カタールで豪勢な生活をし、その資産は日本円にして数千億円以上とも伝えられる。パレスチナ自治政府の議長や指導部なども巨額の資金を公私の別なく動かしている。彼らは、一方では貧者救済を世界に訴えながら、他方では酷い汚職にまみれている。

10月7日のユダヤ教安息日にハマスの戦闘部隊はイスラエルに侵入攻撃をし、子供を含む1200人を殺害し、200人以上を人質に取った。このハマス側の殺害に対しては、国際世論は今日のイスラエルに対するほど批判しなかった。ハマスの「聖戦」に対してイスラエルが「主権防衛の戦い」をすれば、今日問題となっている人道問題が生じるだろうことは当然予想されたことだ。イスラエルも国の存続のために、また再び反ユダヤ主義の悲劇に遭わないために、全力で戦うからだ。長年のイスラエル空軍のガザ空爆に関しても、空爆の前にハマスは数百発~3千発のロケット弾をイスラエルに撃ち込んでいる。どういうわけか、それに関する報道や非難はこれまで少なかった。

≪過激派支援が正しいのか≫

イスラエルは1948年に建国し翌年、国連に加盟した。パレスチナの地にユダヤ人が建国したのは、そこで約2600年前にユダ王国が滅ぼされ、第一次大戦の頃、その地を統治していた大英帝国が建国を認めたからだ。ユダヤ人は世界にディアスポラ(移民)として分散し、シェークスピアの『ベニスの商人』のように各地で反ユダヤ主義に直面した。ポグロム(破滅させる)というロシア語は、歴史的には主としてユダヤ人への襲撃や虐殺を意味した。20世紀になってからも、ホロコーストによる600万人の殺害が生じた。

従って、イスラエルの建国は非難できない。そして、イランの国是やそれに基づくイランの支援下のハマスやヒズボラなどの行為を認めると、ユダヤ人は再びディアスポラの悲惨な状態に陥る。私は極右的なネタニヤフ首相の支持者ではなく、イスラエル建国による八十数万のパレスチナ人難民たちの怒りは当然だと思うし、彼らの怒りには強い共感も抱いている。

こう見ると、イスラエル・パレスチナ問題には、原理的な二律背反が含まれている。そのことを理解した上で、今日のガザ問題やイスラム過激派を支援しているイランの国是が正しいのか、再考すべきだ。G7の内、日本のみが何故イスラエルの自衛権を明確に支持しないのか。

最後にロシア内のタタルスタン共和国について。イスラム系の多い同共和国は、ソ連崩壊後独立を目指した。しかし、同共和国は石油・ガスは輸出可能で、電気、水、食料も自給できるが、ロシアに囲まれているので独立を諦めた。これをどう見るべきか。(はかまだ しげき)

☆

■ 覇気を持ち日本こそ変わろう

私が気に入った新聞コラムから学んだこと

訴東洋史家の宮脇淳子氏

自虐的な歴史教育脱却え

「覇気を持ち日本こそ変わろう」

2023/11/20 17:06奥原 慎平 ライフ 教育 国際

本当に日本の教育は大問題ですね。

宮脇氏が言うように大きく変わらなければ、将来の日本はないですね。

2023/11/24

宮脇 淳子(みやわき じゅんこ、1952年[1]9月21日[2] - )は、日本の歴史学者。専門は東洋史(中央アジア)。本名は岡田淳子。夫は東洋史学者の岡田英弘。和歌山県出身。1976年京都大学文学部史学科(東洋史学専攻)卒業、1982年大阪大学大学院文学研究科博士課程満期退学。2008年、「モンゴル帝国以後の遊牧王権 モンゴル・オイラトの対立抗争とチベット仏教の受容」で東京外国語大学から博士(学術)。東京外国語大学(1997年 - 2015年)、常磐大学(2000年 - 2004年)、国士舘大学(2005年 - 2012年)、東京大学(2016年 - 2017年)で非常勤講師を務めた。

東洋史家の宮脇淳子氏 自虐的な歴史教育脱却訴え

「覇気を持ち日本こそ変わろう」

東洋史家の宮脇淳子氏が19日、東京都内で講演し、自虐的な歴史教育を改める必要性を強調した。「日本さえ戦争しなければ世界は良くなるという教育は間違いだった。覇気を持って日本人が変わるべきだ」と呼びかけた。ダライ・ラマ法王日本代表部事務所が主催した中国政府による宗教統制への抗議集会で語った。要旨は以下の通り。

「歴史教育が悪かった。日本が中国で悪いことをしたという教育は噓ばかりだ。(戦後中国と)仲良くすることを優先したが、いかにそれが失敗したか。失敗したということすら認めていない。1972年の日中国交正常化は『正常化』でも『国交回復』でもない。(49年に建国され)新しくできた国と国交を結んだだけだ。だが、そういう言い方はしない。真実を認めず、真実に向き合わない日本人がまず変わるべきだ」

「『相手をどうやったら変えられるだろうか』と日本人はいつも言う。自分が変わる方がはるかに早い。相手に期待するのは期待外れに終わる。日本が変わる方が先決だ。その方が、はるかにエネルギーが少なく、効果があり、有効であることは間違いない」

「政治家に覇気を持ってほしい。日本人が捕まった。ならば、こちらで中国人を捕まえればいい。もちろん、極論だ。だが、相互主義を日本はしない。相手が良くなってくれる、相手が真摯になってくれる、相手に期待するという日本が期待外れだったことははっきりしている。これを改めない日本人にも問題がある」

「日本が変わろう。覇気を持とう。日清戦争、日露戦争、日本は偉かった。あれほどお金のない日本が『欧州の植民地になりたくない』『ロシアに飲み込まれるのはいや、中国もダメ』、その一心で必死に頑張った。それなのに、『日本人さえ戦争しなかったら世界は良くなる』など嘘の教育であり、実際に間違っていたではないか。われわれには立派な先人がいた。明治時代から日本の歴史を見直し、立派なことをしたということを教育すべきだ。まずわれわれが先に変わる。われわれが変われば、それを見た周りも変わる」

「GDP(国内総生産)が4位になって、何故へこむのか。180カ国の4番目だ。へこむのがおかしい。北朝鮮やロシアはGDPが低いのに大国意識を持っている。日本はこれほど金持ちなのに、なぜ大国意識がないのか。歴史の中で1回負けただけでへこむな。大陸の歴史は勝ったり、負けたりだ。幕末明治の日本人には覇気があった。それを取り戻しましょう。日本人が変わりましょう」

☆

■ 揺らぐ覇権・黄昏の「パスク」

私が気に入った新聞コラムから学んだこと

揺らぐ覇権・黄昏のパクス 「戦国時代」に備えよ

簑原俊洋

2023/11/8 16:00 国際 北米・欧州・ロシア

「パクス・アメリカーナ」・・アメリカによる、強要された平和。忘れがちですがその通りです。アメリカの影響力に陰りが見えてきたこれからの時代は大変な時代に入るということを自覚しないといけないということですね。

2023/11/12

簑原 俊洋(みのはら としひろ、1971年 - )は、米国カリフォルニア州出身の国際政治学者。インド太平洋問題研究理事長。神戸大学大学院法学研究科教授。専門は日米関係、アメリカ外交、国際政治、安全保障。

揺らぐ覇権・黄昏の「パスク」

戦国時代に備えよ 蓑原俊洋氏

以前、本コラムでコロナ禍収束後の国際情勢はより混沌(こんとん)とすると書いた。その後、欧州では第二次世界大戦以降で最大規模の戦争が、ロシアによるウクライナ侵略によって勃発した。そして、ここに来て次なる危機が中東で発生した。

イスラエルによる16年間に及ぶパレスチナ自治区ガザ包囲への憤怒をぶつけるかのように、イスラム原理主義組織ハマスは残虐なテロ行為によって多くのイスラエル人や外国人を殺害、または人質として誘拐した。ハマスの行動を全く予見できなかったネタニヤフ政権は面目を潰され、憎しみと復讐(ふくしゅう)の感情をあらわに過剰ともいえるガザ攻撃に踏み切った。

ハマスの根絶という目的のためであれば一般のパレスチナ人が巻き込まれて亡くなるのは致し方ないという無慈悲かつ無差別(と思えるよう)な連日の空爆や砲撃は、無防備なウクライナ市民に対するロシアの乱暴な軍事行動とどこか重なる。

世界の幕府に陰り

ところで、ラテン語の「パクス」という言葉は広い地域において強制された平和を意味する。言うまでもないが、平和は覇権国の存在によって維持され、戦争がない状態はその覇権国による圧倒的な軍事力で保たれる。日本史になぞらえれば、○○幕府があった時代がパクスに相当する。こうした時代、日本は比較的平穏だった。しかし、〇〇幕府が影響力を失っていく過程において国内情勢はより混沌とし、やがて動乱の時代を迎える。最も分かりやすいのは室町幕府後の戦国時代であろう。

これを国際情勢に置き換えると、長らく世界の「幕府」として君臨してきた米国―すなわち「パクス・アメリカーナ」―の影響力に陰りが見えてきているからこそ、世界のあちこちで大きな紛争が生じているのである。世界は今まさしく戦国時代の始まりを迎えていよう。だが、欧州も中東も日本からは遠い。それゆえウクライナやイスラエルでの戦争も無意識にひとごとのように思えてしまう。

狙いは尖閣と台湾

しかし、失念してならないのは、米国に挑戦できる唯一の大国は、日本の隣国の中国だけだという事実である。加えて、同国は現状変更によってしか勝利しない。香港ではすでに現状変更に成功し、目下、南沙諸島での現状変更に積極的に挑んでいる。次に虎視耽々と現状変更を狙っているのは尖閣諸島、さらには最も希求する台湾だ。

米国によるパクスが揺らいでいる以上、これらの現状変更はもはや時間の問題だが、中国からしてみれば今はまだ果敢に動くのに機は熟していない。なぜなら、ウグライナ戦争はまだ膠着状態にあり、ガザ情勢もイスラエルの地上作戦が開始されたものの、イランはまだ抑制的に行動しているからである。最適な行動のタイミングは欧州と中東で戦争がさらに拡大し、米国の軸足が東アジアから移動した瞬間である。現在の米国が二正面で戦う能力を喪失している事実を踏まえれば、この方針はきわめで合理的ではなかろうか。

防衛力向上・拡充を

今月中旬に米サンフランシスコで予定される米中首脳会談において、申国は以前よりも融和的な姿勢を取ると考えられる。だが、これは時間稼ぎでしかなく、来年の台湾と米国での選挙結果、さらには欧州と中東の状況を見据えた上で、2025年以降に現状変更に挑むための戦術として理解されるべきである。

日本は米中首脳会談に惑わされることなく、いずれ到来する「戦国時代」に備える貴重な時間を得られたとの認識の下、価値を共有する諸国との防衛協力の深化に加え、何よりも自国の防衛力の向上・拡充により一層専念しなければならない。わずか数万円の所得減税よりは、そのお金を国防に回した方がはるかに日本のためになれると考えるのは筆者だけではあるまい。

☆

■ 対中抑止へ幾倍も努力を

私が気に入った新聞コラムから学んだこと

美しき勁き国へ

対中抑止へ幾倍も努力を

櫻井よしこ

2023/11/6 08:00 政治 外交 美しき勁き国へ 櫻井よしこ

米国民も日本国も知らされていない、アメリカの中国政策。

「China 2049 秘密裏に遂行される『世界覇権100年戦略』」をみると

今の米中対決がアホらしくなってきますね。

本当の意味での独立国日本をつくるのは、今の岸田首相では無理だと思います。

2023/11/10

櫻井 よしこ(さくらい よしこ、1945年〈昭和20年〉10月26日 - )は、日本の女性ジャーナリスト。ベトナム民主共和国・ハノイの野戦病院で日本人の両親の間に生まれた。慶應義塾大学文学部中退後、ハワイ大学マノア校歴史学部を卒業。英字新聞クリスチャン・サイエンス・モニター東京支局などを経て、1980年5月から1996年3月まで日本テレビ『NNNきょうの出来事』のメインキャスターを務めた。『「21世紀の日本と憲法」有識者懇談会』(民間憲法臨調)代表。2007年12月、国家基本問題研究所を設立し初代理事長。2012年10月、インターネットテレビ「言論テレビ:櫻LIVE」を始める。2014年10月、「美しい日本の憲法をつくる国民の会」を、2015年8月には「平和安全法制の早期成立を求める国民フォーラム」を結成。産経新聞で2018年9月から、「美しき勁き国へ」を連載中。

対中抑止へ幾倍も努力を 櫻井よしこ

中国は建国100年の2049年までに経済、軍事双方において米国を追い抜き、世界秩序を構築して地球社会の覇者になる―。この長期戦略を世界に知らしめたのが、「China 2049 秘密裏に遂行される『世界覇権100年戦略』」(日経BP社)の著者で米政治学者のマイケル・ピルズベリー氏だった。

15年に世に出た同書に世界は驚いた。多くの日本人は驚きを超えて憤ったことだろう。なぜならそこには同盟国日本の頭越しに非同盟国の中国に経済、技術、情報を含めてあらゆる援助を提供する米国の姿が暴かれていたからだ。

11月3日、「国家基本問題研究所」は、ピルズベリー氏、北村滋前国家安全保障局長、田久保忠衛国基研副理事長の3氏によるセミナー「中国覇権戦略『100年マラソン』再考」を催した。

ピルズベリー氏は冒頭の基調演説で、現在の米中関係の本質は両国が秘密裏に行ってきた協力の深さを知らずしては理解できないと語った。その上で、米中協力について、米国政府の基本政策は「日本には教えないこと」だった、教えない相手は日本だけでなく、「英国にも北大西洋条約機構(NATO)にも」同様だったと告自した。

氏は8年前の著書で中国問題の真の理解を妨げる要素を3つ挙げている。その1つが、米国民が過去40年にわたって米中両政府が秘密裏にどれほど深ぐ協力してきたかを知らされていないことだと書いている。中国が米国の秘密活動を支えてきた長い歴史があり、多くの米当局者は中国を永続的にパートナーと見なすようになったというのだ。

結果として、米政府全体が中国にだまされ、資本や技術、情報をよいように取られ続けていたが、これは

米国民の責任ではなく政府の責任だと氏は語った。

8年後の今年3月、ピルズベリー氏はヘリテージ財団で専門家二十数人の研究をまとめて「新冷戦に勝つ中日に対峙するための計画」を発表した。そこにも米政府の中国支援策の実例が紹介されている。

レーガン大統領は中に武器とインテリジェンス情報を渡した▽ジョン・レーマン海軍長官はハイテク技術の粋、MK46魚雷を中国潜水艦に装備させた▽国務長官の某氏は中国に米国の核の傘の提供を申し出たー。

中国援助は善行だという時代遅れのこの考え方以外、武漢ウイルス研究所への「ウイルスの機能獲得実験」用の資金提供は説明がつかない、と氏は説明する。明らかなのは、日本は米中両国にほとんど無視されていたという事実だ。

米中関係の実態がそこまで深い闇の中に隠され、われわれの関知し得ない世界であるのなら、日本は今こそ、国益とは何か、日本の行く道はどこにあるのかを考え尽くさなければならない。

北村氏は歴史的視点を持つべきだと語る。米国にとって中国問題はアフガニスタン問題につぐ2度目のブーメラン現象だとして、いずれも当初米国が支持した勢力が台頭して米国に対抗する結果につながったというのが氏の指摘だ。

米国は中国人民解放軍の近代化を助け、民生用の原子力発電の開発も手助けした。オバマ大統領は2013年9月、米国は世界の警察官ではないと宣言し、半年後、ロシアがクルミア半島を奪い、中国が南シナ海の島々を軍事要塞化するのを黙認した。

「安倍晋三首相(当時)は南シナ海の埋め立てをとても危惧し、米国に警告していました。しかし米政府は中国を気候変動対策の枠組み『パリ協定』に加盟、協力させることを最大の関心事としていました。もし米国がその気になれば、南シナ海の7礁の軍事要塞化は阻上できたと思います」と北村氏は振り返る。

米国はかけがえのない同盟国だが、日米の国益が全て一致するわけではない。米中戦争は米国本土や中国本土で起きるのではなく、九州、台湾、南シナ海を結ぶ「第一列島線」などで起きる可能性が高い。そのような戦争を絶対的に抑止しなければならないのは日本なのだ。わが国こそ、米国より幾倍も軍事力強化の努力をし、憲法も必ず政正しで中国に戦争を起こさせないだけの力と意志を見せっけなければならない。

田久保氏は、現在の日米関係は戦後最良ではあるが、それでも米国は日本を真の意味で独立国として認めなければならない、日米間にはそのために解決すべき重要な問題があると強調した。

「米国には日本の神道を危険視する考えがあるが、神道は紀元前から続く日本古来の穏やかな宗教だ。皇室を軸にした日本の国柄も米国は理解していない。靖国神社は祖国に命をささげた先人たちへの尊い感謝を表現する祈りの場だ。日本の憲法改正への動き、さらには日本の核武装についての議論まで封じようとする。こうした問題を相互に理解した上で、初めてよりよい同盟関係が生まれる。そのような日米の強い同盟関係構築こそ現在の危うい世界情勢への答えではないか」

田久保氏の叱咤(しつた)は日本人の心に深く響くはずだ。憲法が改正されていないために自衛隊は国軍たり得ていない。国軍のない国、日本は外交においても無力の衣の下で沈黙している。ウクライナには実質的な援助をしていない。ハマスの攻撃をテロだと非難するのが遅れた。先進7カ国(G7〉議長国であるにもかかわらず、大事な意思決定に際し、日本の姿はない。国家としての価値観が最も鋭く問われている今、黙って身を潜めているとは恥である。

岸田文雄首相は、テロは許さないという朋確な旗を立てるべきだ。日々、世界が動乱し、過ぎていく一瞬一瞬の中で、首相はいかに日本をまともな独立国に戻していくかを考え、考え抜く姿を国民に見せるのがよい。

日本維新の会、国民民主党、衆院会派「有志の会」。憲法を改正しなければこの危機は乗り越えられないとみている勢力が存在する。自民党を率いてそうした政党とともに、やるべきことをひとつひとつ、着実に実現するとき、首相への評価は高まるはずだ。

☆

■ 祈るしかない中東紛争の沈静化

私が気に入った新聞コラムから学んだこと

祈るしかない中東紛争の沈静化

登山家、環境活動家 野口健

2023/11/9 10:00 オピニオン コラム イスラエル・ガザ情勢 直球&曲球

全くその通りですね。

早く平和に解決することを祈ります。

2023/11/09

野口 健(のぐち けん、1973年8月21日 - )は、日本の登山家、環境活動家。亜細亜大学国際関係学部卒業。NPO法人PEAK+AID(ピーク・エイド)代表(2020年時点)として、ヒマラヤ・富士山での清掃活動といった環境保護への取り組み、また遭難死したシェルパ族の子どもたちへの教育支援「シェルパ基金」やヒマラヤでの学校建設・森林づくり、第二次世界大戦の戦没者の遺骨収集などの社会貢献活動を行っている。

祈るしかない中東紛争の沈静化 野口健

発端はイスラム原理主義組織ハマスらによる凄惨(せいさん)極まりないテロによって、少なくとも1400人もの人命が奪われ、200人以上が人質としてガザに誘拐されたことだった。その報復として、イスラエルはハマスの壊滅を宣言してガザへの攻撃を激化させ、紛争は泥沼化しつつある。

パレスチナ問題が取り上げられる度に僕が思い出すことがある。父は元外交官で中東を専門にしていた。僕が小学生の頃、家族旅行でイスラエルを訪れることになったが、エジプト人の母は「イスラエルだけには行かない!」と、ものすごい剣幕(けんまく)でイスラエルへの怒りをあらわにした。結局、母抜きで出かけたが、タクシーの運転手が父に対して「アラブ人は憎い」としきりに語っているのを見て、「母ちゃん、来なくてよかったね」と話した記憶がある。

もともとはユダヤ人が住んでいた土地だが、ローマ帝国に国を滅ぼされ、世界各地へ散り散りに。各地で迫害を受け、極め付きがナチスによる大虐殺。第二次世界大戦後、英国や米国などが仲介役となってイスラエル建国へと向かう。ユダヤ人からすれば2000年ぶりに聖地を取り返したと思っただろうし、同時に二度と迫害はされまい、と心に誓ったに違いない。それ故に四方八方、敵に囲まれながらも戦い続け、中東戦争では全てに勝利した。その原動力は、国が滅び、世界をさまよい続け、迫害され続けた民族が持つ底知れぬ精神力や団結力なのだろう。

ただ、それは土地を奪われ、塀の中に閉じ込められたパレスチナ人から見れば同じことである。深刻なのは、国同士の戦争ならまだしも、武装勢力組織との戦いになると「落としどころ」を見つけ維持していくことが極めて困難なことだ。それはオスロ合意の失敗が証明している。

イスラム教徒ではなく、西洋的な教育を受けた母でさえイスラエルに対する厳しい感情を抱いていた。この紛争によってパレスチナ人だけではなく、アラブ諸国の対イスラエルへの憎悪がもはや「引き返せない」段階に入ったと感じる。紛争が中東全体に拡大しないことを祈るしかない。

☆

■ ハマスの残虐を祝う人々と「共生」できるか

私が気に入った新聞コラムから学んだこと

ハマスの残虐を祝う人々と「共生」できるか

日曜コラム イスラム思想研究者・飯山陽

2023/11/5 08:00 国際 中東・アフリカ イスラエル・ガザ情勢

全くその通りですね。政治家はこのことを理解しているのだろうか。

大変な時代がくるということですね。

2023/11/08

飯山 陽(いいやま あかり、1976年(昭和51年)2月7日[3] - )は、日本のイスラム思想研究者、アラビア語通訳。麗澤大学国際問題研究センター客員教授。専門はイスラム法学・イスラム教に関わる世界情勢の調査・分析など。

ハマスの残虐を祝う人々と「共生」できるか

日曜コラム イスラム思想研究者・飯山陽

テロと共生する多様性

イスラム原理主義組織ハマスが10月7日、イスラエルに対する大規模な無差別テロ攻撃を開始し、イスラエル側に多数の死傷者が出たことが報じられると、西側諸国の主要都市で奇妙な現象が確認された。パレスチナの旗や過激組織「イスラム国」(IS)の旗を掲げる人々が数千人規模で街頭に繰り出しハマスの作戦成功を祝ったのだ。

ロンドンのイスラエル大使館前には5千人以上が集まり一部は暴徒化した。パリでは数千人が警官隊と衝突、仏政府はパレスチナを支持するデモを禁じた。ベルリンや米ニューヨーク、カナダのトロントなどでも同様の光景が見られた。

ハマスは非武装の民間人を急襲し、赤ちゃんを惨殺し、妊婦の腹部を切り裂いて胎児を引きずり出し、若い女性をレイプして殺し、シェルターに逃げた家族を生きたまま焼いた。これを「祝う」という感覚は日本の常識とは相いれない。

これは偏に価値観の違いに出来する。ハマスはこのテロを神の名の下のジハードと呼ぶ。イスラエルに占領された土地を奪還し、抑圧されたパレスチナ住民を解放するための正義の戦いというわけだ。ハマスはパレスチナの大義によってあらゆる残虐行為を正当化する。ハマスの蛮行を祝う人々はこの価値観を彼らと共有していると考えられる。

移民を受け入れるということは、彼ら一人一人が持つ文化や宗教、価値観を受け入れることを意味する。

彼らが他者に抱く憎悪や、彼らの紛争に関わる価値観を受け入れることも意味する。欧米の例では、彼らが受け入れ国の価値観に順応してその国の国民になるかわりに、自分たちの強固なコミュ二ティーを形成し自身の価値観をむしろ強化することも多い。西側諸国の言論の自由を享受した彼らは、街頭に集まリハマスのテロ成功を堂々と祝福することもできる。

これが多文化共生の現実だ。文化も宗教も価値観も全く異なる人々を多く受け入れると、道義的に許されないはずの行為が多様性の名の下に許容されることになる。多様性支持者は彼ら独自の文化を尊重せよと主張し、それを批判する者に差別のレッテルを貼る。

多文化共生を推進する日本政府は、「テロ成功を祝うなど我が国では許されない」とはっきり言えるだろうか。その決意がないまま、岸田文雄政権の既定路線通りに特定技能2号の資格で外国人労働者を大量に受け入れれば、日本も早晩、欧米諸国のようになるだろう。日本人の持つ道徳心や思いやりは踏みにじられ、それらがあるからこそ維持されてきた平穏な暮らしや治安、秩序ある美しい街並みは破壊される。

選択権は我々にあるはずだ。

☆

■ なぜもう一つの“テロ”を無視するのか・ガザ情勢への私見

私が気に入った、Yahoo!ニュースコラムから学んだこと

なぜもう一つの“テロ”を無視するのか―ガザ情勢への私見―

土井敏邦ジャーナリスト

10/12(木) 20:50 Yahoo!ニュースより転記

土井敏邦氏は、イスラエルの“占領”とハマスの“圧政”という二重の苦難に苦しむガザの民衆の立場に立ち、その視点から、ガザ情勢、パレスチナ情勢を見続けているとのこと。

しかし、イスラエルの“占領ということはあったとしても、今回のハマスのテロは許しがたい問題だと思います。早く停戦し、二国家解決案で、二国共存の方向になることを願っています。

2023/10/24

土井 敏邦(どい としくに、1953年1月8日 - )は、日本の中近東フリージャーナリスト、フリー・ライター、映画監督、政治活動家。パレスチナ問題や慰安婦問題を主に取材している。1985年より30数年、断続的にパレスチナ・イスラエルの現地取材。2009年4月、ドキュメンタリー映像シリーズ『届かぬ声―パレスチナ・占領と生きる人びと』全4部作を完成、その4部の『沈黙を破る』は、2009年11月、第9回石橋湛山記念・早稲田ジャーナリズム大賞。2016年に『ガザに生きる』(全5部作)で大同生命地域研究特別賞を受賞。主な書著に『アメリカのユダヤ人』(岩波新書)、『「和平合意」とパレスチナ』(朝日選書)、『パレスチナの声、イスラエルの声』『沈黙を破る』(以上、岩波書店)など多数

なぜもう一つの“テロ”を無視するのか・ガザ情勢への私見

土井敏邦ジャーナリスト

10月7日に始まったイスラム組織「ハマス」によるイスラエルへの奇襲攻撃とイスラエル側の報復の報道が連日、国際報道のトップニュースになっている。

私はちょうどその日、山形国際ドキュメンタリー映画祭に参加するために山形のホテルにいて、8日早朝、連れ合いからの電話で初めてその事件を知った。

まず驚いたのはイスラエル側の百人単位(当時)の犠牲者の数だった。約50日間続いた2014年ガザ攻撃でもイスラエル側の犠牲者は73人。それに対して1日で百人単位の死者を出すハマス側の攻撃とは一体どんなものだったのか、電話による情報からは詳細を知ることができなかった。ただその犠牲者数からして、今回のイスラエル側からの報復は、これまでの数回のガザ攻撃とはまったく異次元の凄まじいものになることは予想ができた。私の脳裏に、ガザで暮らす多くの友人、知人たちの顔が浮かんだ。彼らはどうなるのか、と。

10日(火)の早朝、ホテルのテレビでNHK・BS1の国際ニュースで、ハマス側が短時間に5000発を超えるロケット弾をテルアビブなどイスラエルの都市に向けて発射したこと、国境の壁を破ってハマスの武装集団がイスラエル側に侵入したことを映像で詳細に知った。

そのニュースの中で私が最も衝撃を受けたのは、国境近くでの開かれていたイスラエルの野外音楽イベント会場にハマスの武装集団が侵入し無差別に発砲、260人以上のイスラエル人を射殺したというニュースだった。紛れもなく「テロ」「虐殺」である。

ハマス側は、「自分たちがやられたことをやり返すのだ!」と言い放つのだろうか。これまでパレスチナ側は、イスラエルによる空爆で無差別に子どもを含む市民が殺害される事態を「イスラエル側の非人道的なテロ」として国際世論に訴えてきた。しかしハマスのこのような虐殺行為は、パレスチナ人側の“道義的な正当性”を失わせる。ハマスが「奪われた故郷の回復」「占領との闘い」を名目に行った今回のようなテロは、パレスチナ人への国際世論の支持を失わせ、ガザの民衆が置かれた状況を改善することには決してつながらない。

【ガザ住民のハマスへの失望と怒り】

私は2008~2009年、そして2014年のガザ攻撃の現場を取材してきた。「ハマスがロケット弾をイスラエルに撃ち込めば、イスラエルはその数百倍の報復をする」ことは、これまでの経験からハマスも民衆も熟知している。そしてその報復の最も甚大な被害を受けるのは、攻撃したハマスではなく、民衆だ。戦闘中は、「ガザを解放するために闘っている」というハマスの主張を信じていた民衆は、戦後、住む家を失い、生きていく糧も失っても、ハマスとその政府からはほとんど救済の手をさしのべることもなかった。「甚大な被害を修復する資金がない」とハマス政府は、カタールなど湾岸諸国の支援を求めた。その一方でハマスは次の攻撃のために、ロケット弾を量産する資金は確保していたのだ。「5000発以上のロケット弾を放った」というニュースに、私の脳裏に真っ先に浮かんだのは、「ガザの民衆がこれほど貧困で喘いでいるなか、どこにそんな資金があったのか?」という驚きだった。

2014年ガザ攻撃の最中、イスラエルの空爆と砲撃で家を破壊されたある住民は、「ハマスは私たちのため闘ってくれている」と私のインタビューに答えた。しかし1年半後、その住民は「ハマスに騙された。こんな政府の下で暮らしたくない。もうガザを脱出したい」と怒りをぶつけた。戦後、復興もままならず、住む家もなく、仕事も失い、生きる糧さえ失った住民は、インタビューする私にハマスへの失望と怒りを露わにした。外国人ジャーナリストへのハマス批判は危険を伴うが、そうせざるをえないほど、彼らの怒りは抑えがたいものになっていた。

しかしそれは表面に出ることはほとんどない。数年前、若者たちがジャバリア難民キャンプを中心に大規模なデモを行い、「私たちを食べさせろ!私たちを生きさせろ!」と訴えた。しかし、あっと言う間にハマス政府当局に武力でねじ伏せられた。海外メディアで報じられることもほとんどなかった。

10月12日の朝、ガザの知人が、「今はハマスの攻撃を大多数の住民が支持している」とメールで伝えてきた。日常的にイスラエルの封鎖と攻撃に苦しめられている住民が、イスラエル側に多数の犠牲者を出したハマスの攻撃に「イスラエルに一矢を報いた」と溜飲を下げているのだろうか。しかしこの「支持」は2014年攻撃と同じように、戦後、破壊の中で支援もなく生きることを強いられたときに、「ハマスへの失望と怒り」へと変わっていくだろうと私は予想する。

私たちはハマスもガザ民衆も「ガザのパレスチナ人」として一括りして見がちだ。または「多くのガザ住民はハマスを支持しているから、ハマスと一体だ」と考える。しかし、ガザで民衆の声を丹念に聴いて回ると、ハマスと一般民衆とは大きく乖離していることを実感する。2007年にハマスがガザを実効支配して以来、住民の生活は改善するどころか悪化の一途をたどっている。イスラエル占領時代にイスラエルへ出稼ぎに出ていたある老男性が私のインタビューの中で、「イスラエル占領時代の方がずっとよかった」と吐露した。「占領からの解放」のためにあれほどの犠牲を払ってきたパレスチナ人に、「占領時代がよかった」と言わせてしまう政府とは、いったい何なのか!30数年間、パレスチナ人のイスラエル占領からの解放の闘いを取材してきた私は、そんな絶望的な声に愕然とした。

【語られない“占領”というテロ】

今回の情勢を伝える海外のメディア報道を観ながら、私はどうしようもない違和感を覚えることがある。

欧米の首脳たちが一斉に、ハマスのイスラエル攻撃を「テロ」と非難し、その「テロの被害者」であるイスラエルへの全面的な支持を表明したことである。それは、このガザ情勢があたかも10月7日のハマスの攻撃によって始まったかのような口ぶりだ。

このハマスの攻撃の根底には、長年、ガザが封鎖状態に置かれ、実質的に“占領”されているという現実が欧米諸国の首脳たちの発言からはすっぽり抜け落ちている。また「自治区」ヨルダン川西岸でも、半分以上の地域がすでにイスラエルに実効支配され、西岸全体に点在するユダヤ人入植地によってパレスチナ人地区が日々侵蝕・分断され、その入植者たちによって日常的にパレスチナ人住民の生命と財産が脅かされている現実、そしてもう「パレスチナ国家」のための基盤が完全に奪われつつある現実には欧米の指導者たちはまったく言及しないのだ。

日常的に住民の自由と人間の尊厳を奪う“占領”は、武器を使う暴力とはかたちも質も違うが、間違いなく“暴力”だ。「人間が自由と尊厳を持って人間らしく生きる」生活基盤を、日々確実に奪う“構造的な暴力”である。

「政治的目的を達成するために、暗殺、殺害、破壊、監禁や拉致による自由束縛など苛酷な手段で、敵対する当事者、さらには無関係な一般市民や建造物などを攻撃し、攻撃の物理的な成果よりもそこで生ずる心理的威圧や恐怖心を通して、譲歩や抑圧などを図るもの」という「テロ」の定義に従えば、イスラエルの“占領”はまがいもなく“テロ”である。しかもイスラエルという国家による“国家テロ”である。しかもそれは1967年以来、56年もずっと続いている。

しかし欧米諸国は、それを“テロ”と認めることもせず、占領を口先だけで非難するだけで、実際にその現状を変えるために何一つ本気で行動してこなかった。そして今、ハマスのあの攻撃の背景にある“占領”という「国家テロ」を看過しておきながら、ハマスとその行動を「テロ」「テロリスト」と口を極めて非難するのだ。

アメリカは、ロシアによるウクライナの侵略、占領を激しく非難し、占領されるウクライナには武器も資金も惜しみなく支援する。一方、何十年も続くイスラエルによるパレスチナ占領では、「占領される側」ではなく、「占領する側」のイスラエルを支持・支援し続ける。アメリカのこの矛盾、 “二重基準”をヨーロッパ諸国も日本も「おかしくないか?」と疑問を呈することもせず、アメリカと一緒になって、“占領”に抵抗するパレスチナ人すべてを「テロリスト」と呼ぶ。

「パレスチナの解放」という大義名分を掲げてイスラエルの民間人を虐殺し、足元のガザの民衆の苦難を顧みることもしないハマスとその行動に、私は怒りさえ覚える。

34年間、“パレスチナ”に通い現場で生きる人びとの姿を記録してきた私は今、イスラエルの“占領”とハマスの“圧政”という二重の苦難に苦しむガザの民衆の立場に立ち、その視点から、ガザ情勢、パレスチナ情勢を見続けていこうと思う。

別資料

石田和靖 越境3.0より転記

イスラエル、ハマスに何が起きているのか?

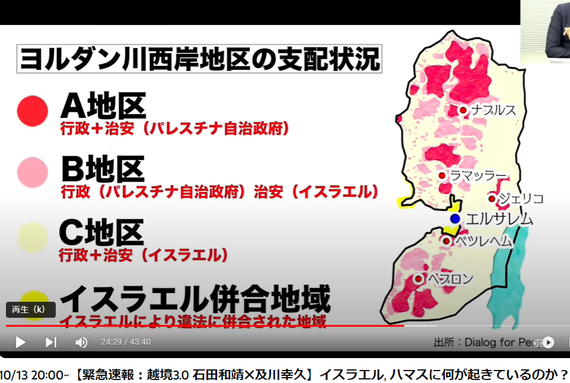

パレスチナヨルダン川西岸地域の支配状況 2023/10/13時点

ヨルダン川西岸地区の支配状況は

行政と治安共、パレスチナ自治政府が管轄しているA地区の赤色の地域は、もうほとんど少なくなっている。

行政のみパレスチナ自治政府が管轄しているB地域の薄ピンクもかなり少ない。

薄黄色のC地域と黄色のイスラエル併合地域を合わせると、もう2/3以上がイスラエルの行政と治安の地域になっている。

実質的にイスラエルの占領が続いているということになります。

☆

■ この戦争は終わりの始まり

私が気に入ったYouTubeチャンネルコラムから学んだこと

この戦争は終わりの始まり・西村博之氏の見解 231020

Hiroyuki’s MINDより転記

西村氏独自の視点からの、戦争史観と民族史観の見解ですが、視点を変えたこの考え方は非常に勉強になります。

こういう考え方もあるんだね。

2023/10/23

西村 博之(にしむら ひろゆき、1976年〈昭和51年〉11月16日 - )は、日本の実業家、論客。日本最大級の匿名掲示板「2ちゃんねる」開設者。英語圏最大の匿名掲示板「4chan」管理人(株式の約10%を保有)。東京プラス株式会社代表取締役。有限会社未来検索ブラジル取締役。愛称・通称は「ひろゆき」または「論破王」。

●この戦争は終わりの始まり・西村博之氏の見解

イスラエル、ハマス衝突で感じた違和感

●2020年代に入って戦争が頻発しているが危機はどれくらい続くのか?

「2023年はまだ平和だったね」ということになってくると思う。

これからもっと悪くなる。

アメリカが、調子が良くて正義の国だった時代は、戦争がおきない。アメリカの景気が悪くなってしまい海外の揉め事に首を突っ込む時代ではなくなった。

アメリカが世界の警察を止めた。故に、アフガニスタン撤退、そしてロシア・ウクライナ紛争には介入しないと言ってしまった。その為、2022年から世界は、やったもの勝ちになってしまった。アゼルバイジャン・アルメニア紛争、ハマス・イスラエル紛争、にも支援はするが介入はしない。

イスラエルはアメリカを敵に回したくない、アメリカはロシアを敵に回したくない、アメリカは中国を敵に回したくない、の論理のもとに、アメリカは何もしないというスタンスです。それ故に、戦争はこの広がっていくと思われる。

この先、アメリカとイスラエル、対、イランとロシアが対峙し、インドは中立、中国も中立、それによりアジアとヨーロッパが疲弊するのを待つ感じの戦争の可能性はありえる。この先平和になるというのは余り見えない。

●イスラエルのうっすらとした感情

イスラエルはガザ地区の人はいなくなった方が良いと、うっすらと思っている。

1948年までイスラエルにはパレスチナの人たちが住んでいた。第二次大戦後イギリスの主導によりイスラエルが建国、もともといたパレスチナの人たちは追い出されてしまった。その後の度重なる中東戦争で、ヨルダン川西域とガザ地区という地域に限定され、パレスチナの人たちが住むところがどんどん狭くなっていった。パレスチナ人を長期的になくすことの考えはイスラエルにある。自分たちに危害を与える民族はいなくなった方がいいと思う考えです。100年後のスタンスで考えている。エジプトが国境を開けたら追いやり、誰もいなくなったという状況をつくるというのがゴールという予想です。

●ユダヤ人の歴史とイスラエル

元々イスラエルはユダヤ人の人たちが集まって作った。2000年前。その後パレスチナ人が住み始めた。結果ユダヤ人は世界中にバラバラに散ってしまった。その後ドイツでは、金儲けのユダヤ人が嫌いという感情から、ドイツから出て行ってほしい人たちがナチスに投票し、ユダヤ人を捕まえ、最終的にアウシュビッツ刑務所で虐殺に至る。ユダヤ人さえいなくなれば自分たちは幸せになれると思った。だからユダヤ人はいなくなった方が良い。狭い地域に押し込め、最終的に除外する。これと同じことをイスラエルがやろうとしているように見える。

●戦争を勝てない民族の行く末

戦力が弱い民族は領土を取られる。

長期的に考えると全員逃げるべきだと思っている。

土地を捨てて逃げる人。基本的に人類はみんな土地を捨てて逃げてきている。アフリカ人以外。南アフリカジンバブエ付近で人類が生まれたと言われているが、負けた人がどんどん追いやられ、欧州の方に行って、欧州で負けた人が中東の方に行って、アジアに行って、アジアで負けた人が日本に行って、それでも負けた人がベーリング海を渡ってアメリカに行って、それでも負けた人が南米に逃げて行って、そもそも負けたら逃げるというのが人類の歴史です。

逃げて子孫を残した方が良いというのが、私西村博之の思想です。

■別資料のまとめ

イスラエルはナチスドイツによるユダヤ人迫害を経て1948年に建国。

1948年5月14日、テルアビブにおいてダヴィド・ベン=グリオンがイスラエル建国を宣言する。

イスラエルという国は、最初、イギリスが植民地だったパレスチナへユダヤ人を移民させていくことで、少しずつ建国へ向かっていきました。 そして、第二次世界大戦以降、欧米は全面的にイスラエル建国をサポートしました。 しかし、もともとその土地にはアラブ人がいましたので、戦争1.0の紛争になりました。

●戦争1.0は昔ながらの戦争です。これは土地、資源の奪い合いの戦争です。勝利者は占領した土地の住民を殺して占領者がそこに住んだり、植民地にして占領された住民を二等国民にし、資源を本国に送ったりします。

今のイスラエルとハマス、ユダヤ人とアラブ人の戦争は戦争1.0です。

●次に戦争2.0は土地ではなく、市場の奪い合いになります。

アメリカはこういう紛争の元祖です。黒船が日本に到来した時、アメリカは日本を占領したいのではなく、日本と貿易したかったのです。アメリカの条件で貿易してくれなかったら、武力を使うという話でした。

アメリカはよく戦争して、勝利して、そして市場をとれたら、その国から出ることになります。こういう紛争のあと、勝者も敗者も、経済的に繁栄することが多いです。第二次世界大戦後の日本とドイツはその好例になります。

かなり省略して説明することになりますが、第一次世界大戦は戦争1.0に近いものだったので、ドイツでは不満が蓄積されて、それが第二次世界大戦につながりました。

第二次世界大戦後、アメリカは戦争2.0の方針を導入したので、西欧と日本が繁栄する土台ができました。

近年の中国とアメリカの紛争は戦争1.0ではなく、戦争2.0になります。

●イスラエル建国1948年

英国委任統治の終了(5月14日)

イスラエルの独立宣言(5月14日)

アラブ5カ国によるイスラエル侵攻(5月15日)

イスラエル国防軍(IDF)創設

●独立戦争(1948年5月~1949年7月)

●1949年

エジプト、ヨルダン、シリア、レバノンと休戦協定締結 エルサレム、イスラエルとヨルダンの支配下に分割される。

第一回クネセット(国会)選挙

イスラエルが国連の59番目の加盟国として承認される。

☆

■ エマニュエル・トッド氏の講演を聞いて

私が気に入ったFBコラムから学んだこと

エマニュエル・トッド氏の講演を聞いて・

岩崎駿介氏の見解 2023/10/11

岩崎駿介氏のFBコラムから転記

エマニュエル・トッド氏の見解は私も参考にしています。

非常に面白い、賛同できる見解だと思います。

2023/10/20

岩崎 駿介(いわさき しゅんすけ、1937年 - )は、日本の建築家、都市デザイナー、NGO活動家、政治家。息子の岩崎夏海は放送作家。東京生まれ。父は岩崎書店創業者・岩崎徹太。兄は精神科医の岩崎徹也。慶応義塾高等学校卒業後、東京藝術大学美術学部建築科へ入学。大学卒業後、建築設計事務所を2年間経営した後、アフリカ・ガーナの国立科学技術大学専任講師、そしてハーバード大学デザイン大学院都市デザイン専攻留学。1969年横浜市役所企画調整局・都市デザインチームのチームリーダーとなる。1979年、国連アジア太平洋経済社会委員会のスラム課長。1982年、筑波大学助教授。1981年から1993年まで 日本国際ボランティアセンター代表。1993年から1998年まで環境問題政策提言NPO「市民フォーラム2001」事務局長及び代表。

エマニュエル・トッド氏の講演を聞いて・岩崎駿介氏の見解

エマニュエル・トッド氏の講演を、Onlineで聞く・・・

一昨日は、朝日新聞社主催の「朝日地球会議2023」において、フランスの人口統計学者であり歴史学者、エマニュエル・トッド氏(72歳) の講演をオンラインで聞いた。

僕としては、彼の意見に全面的に賛成、世界は、今までの西欧支配、西欧的価値観から離れ、GlobalSouthの人々を中心に新しい時代が来ると予測している。そして、われわれがいま歴史上、どこに立っているかを教えてくれる。

ぜひ皆さんも聞いてほしいが、この文末にURLを書いた彼についてのWikipediaを読んでも、彼の考えの一端を知ることが出来る。以下、彼の話を聞いて僕がとったメモである。

西洋の没落・・・このたびのウクライナ戦争で明らかになったのは、アメリカを含む欧米諸国が経済力をも失いつつあるという事実である。先進国の人々は、「労働力」をグローバルサウスに渡したため、コロナ発生時にマスク一つ自力生産できない経済弱者に成り下がった。

アメリカ人、または西欧人、さらに言えば白人は、もはやロシア、中国、インド、イスラム諸国、トルコ、アフリカ諸国などの世界の人々に嫌われており、アメリカがなくなれば。世界に平和がやって来る。

Globalizationは、途上国に中産階級を生み出し、総体的に世界の人々を豊かにしたが、同時に新たな「搾取形態」を生み出した。それは、かっての資本家と労働者の対立ように、アメリカ、ヨーロッパ諸国、日本などの先進諸国とglobalSouthという第三世界諸国の大衆社会とが、はっきりとした対立関係に陥ったことである。したがって、自由主義やフェミニズムなどの西欧的価値観は、そのまま受け入れられず、BRICSなどのGlobalSouth諸国はそれぞれの伝統的価値観に沿って社会を構成しようとしている。

今やアメリカを中心とする西欧諸国は、民主主義の代表格ではなく、一部の富裕層が権力を握る「寡頭政治」ともいうべき状態に突入しつつあり、その指導の下で世界は新たな植民地時代に突入したということが出来る。とりわけアメリカは、建国の精神を担ってきたプロテスタントの精神を失い、不労所得、働かずして富を得るというニヒリズムが支配し、1930年代のドイツのように深刻な不穏な動きがみられる。

アメリカ社会では、世界のいかなる社会においても普遍的な価値、すなわち「働く」という倫理が消滅して、土地ではなく金という支配手段を通して人を支配し、新たな封建時代に突入しつつあるということも出来る。とりわけ未来を担う若者は、奨学金を前借して、金の奴隷になる可能性がある。

しかし、先進国の知性が失われることによって、世界は一時、後退せざるを得ないであろう、しかし、歴史学者として発言するならば、人類はいかなる時代においても栄枯盛衰、新しい命がやって来ると思う。

最後に日本については、まずアメリカに追随している今の状態は、非常に危険である。第二に、今から80年後に、日本の人口は4700万人という今の三分の一にまで減少し、したがって外国労働者に頼らざるを得ない未来は、実に不安なものである。

以上、エマニュエル・トッド氏の主張は、今の日本人の常識とは真逆の主張であり、先進国に変わってGlobal Southの人々が、世界の主導権を握る時代が来ると予測している。

エマニュエル・トッド (Emmanuel Todd, 1951年5月16日 - ) は、フランスの人口統計学者、歴史学者、人類学者。学位はPh.D.(ケンブリッジ大学・1976年)。研究分野は歴史人口学、家族人類学。人口統計を用いる定量的研究及び家族類型に基づく斬新な分析によって広く知られている。フランスの国立人口学研究所に所属していたが、2017年に定年退職した。2002年の『帝国以後』は世界的なベストセラーとなった。経済現象ではなく人口動態を軸として人類史を捉え、ソ連の崩壊、英国のEU離脱や米国におけるトランプ政権の誕生などを予言した。

☆

■ 戦争が始まる

私が気に入ったYouTubeチャンネルコラムから学んだこと

戦争が始まる・・西村博之氏の見解

Hiroyuki’s MINDより転記 231015

戦争が始まる他・・

彼独特の視点からの見解です。

賛同できること、できないことも多々ありますが、

視点を変えたこの考え方は、非常に勉強になります。

2023/10/17

西村 博之(にしむら ひろゆき、1976年〈昭和51年〉11月16日 - )は、日本の実業家、論客。日本最大級の匿名掲示板「2ちゃんねる」開設者。英語圏最大の匿名掲示板「4chan」管理人(株式の約10%を保有)。東京プラス株式会社代表取締役。有限会社未来検索ブラジル取締役。愛称・通称は「ひろゆき」または「論破王」。

戦争が始まる・西村博之氏の見解

●戦争が始まる。戦争はなぜ起こるのか

経済的に悪くなる国は戦争をする

日本の場合ABC包囲網で石油が買えなくなったので経済的に困り戦争で取りに行った。

経済が悪くなって困るのは大衆。戦争は大衆が望むから。

ウクライナ戦争もロシア人が戦争をしたいからしている。

ロシアの金持ちは戦争をしない方が儲かる

日本も不景気になったら戦争してでも、という人が増える。

アメリカは戦争すれば儲かる大企業がいっぱいいる。政党は献金受ける、兵器製造会社は儲かる。

でも大義名分は必要。アメリカは二大政党で長期政策がやりにくい。国民皆保険しかり。

●憲法9条改正は賛成か

賛成ではない。憲法を改正すること自体が反対です。なぜならお金がかかる。

国民党投票で数100億かかる。

今のところ憲法を改正しなければならないほどの大きな問題がない。

軍事力を持たないと言っても実質自衛隊が既にある。憲法を改正しなくても軍事力はすでに持っている。。

本当に憲法を変えなきゃいけない問題はない。気分で変えたい人はいる。

憲法を変えなきゃいけないことを具体的に書いて下さい。

報復攻撃ができるかどうかは、憲法は関係ない。

他国侵略、先制攻撃ができない、も憲法は関係ない。攻撃されてから攻撃する方が国際的にはが良い。

他国侵略、先制攻撃するために憲法を変えることはおかしい。

領土侵略してきた国には攻撃すればいい。憲法関係ない。自衛隊があって自衛権があるのでできる。

自衛権は内閣法制委員会ですでに決まっている。政治的にやるやらないの判断は政府の判断。

他国を攻撃するために憲法をかえることはおかしい。

盧溝橋事件の日中戦争も、相手は撃ってきたから始まった。大義名分は攻撃されたから攻撃が大事。

憲法に先制攻撃可能と書く必要がない。自衛官の待遇アップは憲法関係ない。政治の問題。

戦争は経済的なメリットがあるかないかで始まる。戦争は基本的には金儲けのためにやる。

戦争でメリットがあり、戦後もメリットがないと、戦争は意味がない。

宗教戦争は宗教の名をかたった大義名分の戦争である。本当の理由は経済である。

核が持てるかどうかは、憲法は関係ない。憲法には書いていない。

非核三原則は憲法に書いていない。自衛隊の戦地派遣も憲法に書いていない。政府の宣言の問題である。

アメリカの属国は今のところ得です。軍事力で世界は決まる。アメリカの属国の方が良い。中国より。

●2028年ぐらいまで中国の台湾進攻がある。アメリカ海軍の情報では。

やったもん勝ちは良くないが、世界はそのように動いている。

アメリカが世界の警察を降りてしまったので。台湾進攻をアメリカは止めない。止めるメリットがない。

中国は本気で侵攻したら止められない。短期間の侵攻で、アメリカは様子見になる。

中国軍が上陸したら、日本は台湾の中国兵だけを駆逐することはできない。見分けがつかない。

アメリカも様子見、日本も様子見になる。現実的には事態として確定してしまう。

韓国に武力で獲られた竹島も、未だに日本は様子見である。

日本の国土でさえ様子見なのに、台湾に兵隊を送りますか?様子見です。

●戦争のシナリオ

イスラエルはハマスの攻撃を知っていた。

9.11の攻撃もアメリカは知っていた。イラクに大量破壊兵器はなかった。

真珠湾攻撃もアメリカは知っていた。主力艦隊は避難していた。

ある程度先にダメージを受けた方が、国民の意思を統一されるので、だからこうした方が良い。

日本に兵役は来ない。今の戦争は近代戦争に変わった。技術力に特化した兵士は必要。

一般の兵士はもういらない。

先進国でパレスチナ側につく国はない。中立派日本ぐらい。ほとんどイスラエル。

●この戦争はどこが違うのか。イスラエルとハマスの戦争

金髪の白人が被害にあっている。

白人は日本に近いと思っている。白人の犠牲は問題。日本人はその他の国籍には無関心。

中東、アフリカ、には無関心。

イスラム教を怒らすな。仏教、キリスト教徒違う。

●その他

世界に派遣している、全権大使が物事を決めるのは良くない。国際連盟脱退など。

新興宗教が無くならない原因は、神社や寺です。神社や寺がサボりすぎ。

悩みを聞いてくれない。飯も配ってくれない。相談相手もいない。免税措置だけもらっている。

☆

■ 世界の「政治構造」が変わろうとしている

私が気に入ったFBコラムから学んだこと

世界の「政治構造」が変わろうとしている

岩崎駿介氏の見解

非常に難しい問題ですが、植民地支配や先住民族虐殺や略奪、同化政策などへの謝罪と償いはすべきだと感じます。尊重と調和が必要ということか。

2023/10/09

岩崎 駿介(いわさき しゅんすけ、1937年 - )は、日本の建築家、都市デザイナー、NGO活動家、政治家。息子の岩崎夏海は放送作家。東京生まれ。父は岩崎書店創業者・岩崎徹太。兄は精神科医の岩崎徹也。慶応義塾高等学校卒業後、東京藝術大学美術学部建築科へ入学。大学卒業後、建築設計事務所を2年間経営した後、アフリカ・ガーナの国立科学技術大学専任講師、そしてハーバード大学デザイン大学院都市デザイン専攻留学。1969年横浜市役所企画調整局・都市デザインチームのチームリーダーとなる。1979年、国連アジア太平洋経済社会委員会のスラム課長。1982年、筑波大学助教授。1981年から1993年まで 日本国際ボランティアセンター代表。1993年から1998年まで環境問題政策提言NPO「市民フォーラム2001」事務局長及び代表。

いま、世界の「政治構造」が変わろうとしている・・・The world's 'political structure' is about to change

われわれが今、直面しているのは、地球温暖化の問題のみならず世界の「政治構造」が大きく変わろうとしていることです。それは端的に言えば、日本を含む先進国群の没落と第三世界、すなわちグローバル・サウスの台頭です。別な言い方をすれば、西欧文明の終焉と自然と共生しようとするお釈迦さま思想の到来です。

今、まず重要なのは「ウクライナ戦争」をどう理解するかですが、アメリカとEUはこぞって対ロシア戦略を確認し、核戦争の様相まで見え始めています。そしてまた、ロシア、中国、北朝鮮の三国は、同盟を組んでアマリカとEU支配に異議を唱えようとしています。この三国は、西欧支配に対抗し何を実現しようとしているのか。僕の理解では、過去の「怨念」を晴らそうとしているように見えます。過去に受けた植民地制などの「屈辱」を忘れることが出来ず、何よりもまず過去の怨念を晴らそうと戦いを続けているように見えます。

それは、ある意味無理からぬ「怨念」です。ヨーロッパ諸国は、なぜ16世紀に海外侵略に乗り出し、今日までの400年間、他国の人を人間とは理解せずして、奴隷制と植民地政策を続けて、世界の悲劇を作り出してきました。

そして、これらの事象をすべて踏まえて、つまり過去に対する怨念と他を支配したいという負の欲望が複雑に絡み合って、世界の政治構造が変わろうとしているのです。先進国の中で、僕はやはりアメリカとフランスが問題だと思います。アメリカ第二次大戦後、世界の長に君臨し、アメリカ・ファーストという「妄想」から国民自身が抜け出せなくなっています。ファーストの位置を継続するため、CIAをはじめとして陰湿な戦略をもって世界に不安な種をまき続けています。そしてフランスは、やはり第二次世界大戦の末期、ドイツによる4年間の占領支配をうけた「怨念」を忘れることが出来ず、ドゴール将軍がいち早く「原子力」に目を向け、今もって植民地支配に固執しながらも、原子力を軍事的にも経済的にも拡散しようとしているのです。

これに対し、グローバル・サウスの側にあっては、僕が学生時代に本を読んで尊敬し、結局は大学教師として働くことになったアフリカ・ガーナ国の初代大統領:クワメ・エンクルマ氏(1909‐1972)が、1885年にベルリンで開かれたヨーロッパ諸国による「アフリカ分割会議」を克服しようと唱えた「Africa must be united(アフリカよ、統一せよ)」という思想に基づき2002年に設立され、今やアフリカ55カ国が参加する「アフリカ連合(African Union: AU)が、新しい政治勢力として台頭しようとしているのです。つまり、これらアフリカ諸国は、中国とロシアを頼りにしつつ、互いに連携して長年の西欧支配から脱出して、新たな権限を獲得しようとしている。

言い換えれば、今やアフリカ、アジア、そして南アメリカの貧しき人たちが、力を持ち、新しい時代を開こうとしているのです。僕の経験から言えば、日本人の多くは、いままでグローバル・サウスの人たちを馬鹿にして、助けてやってんだと甚だしき誤解をしてきたが、いまやその「付け」が回ってきたということが出来るしょう。

☆

■ アメリカのウクライナへの支援考察

私が気に入った新聞コラムから学んだこと

●これは「アメリカに管理された戦争」である

2022年下半期(7月~12月)にプレジデントオンラインで配信した人気記事から、いま読み直したい「編集部セレクション」をお届けします――。(初公開日:2022年8月14日)

なぜウクライナはアメリカから最新兵器を供与されているのに、ロシアを撃退できないのか。元外交官で作家の佐藤優さんは「それはこの戦争が『アメリカに管理された戦争』だからだ。アメリカは米ロ戦争に発展することを恐れ、支援を逐次投入している」という――。

この佐藤優氏の考察はかなり的を得ていると思います。

戦争の長期化と核戦争だけは避けたいですね。アメリカ次第ということか?

2023/10/07

佐藤 優(さとう まさる、1960年〈昭和35年〉1月18日 - )は、日本の作家、元外交官。同志社大学神学部客員教授、静岡文化芸術大学招聘客員教授。学位は神学修士(同志社大学・1985年)。在ロシア日本国大使館三等書記官、外務省国際情報局分析第一課主任分析官、外務省大臣官房総務課課長補佐を歴任。その経験を生かして、インテリジェンスや国際関係、世界史、宗教などについて著作活動を行なっている。東京都渋谷区生まれ。1975年、埼玉県立浦和高等学校入学。高校時代は夏に中欧・東欧(ハンガリー、チェコスロバキア、東ドイツ、ポーランド)とソ連(現在のロシア連邦とウクライナ、ウズベキスタン)を一人旅する。同志社大学神学部に進学。同大学大学院神学研究科博士前期課程を修了し、神学修士号を取得した。1985年4月にノンキャリアの専門職員として外務省に入省。5月に欧亜局(2001年1月に欧州局とアジア大洋州局へ分割・改組)ソビエト連邦課に配属された。1987年8月末にモスクワ国立大学言語学部にロシア語を学ぶため留学した。1988年から1995年まで、ソビエト連邦の崩壊を挟んで在ソ連・在ロシア日本国大使館に勤務し、1991年の8月クーデターの際、ミハイル・ゴルバチョフ大統領の生存情報について独自の人脈を駆使し、東京の外務本省に連絡する。アメリカ合衆国よりも情報が早く、当時のアメリカ合衆国大統領であるジョージ・H・W・ブッシュに「アメイジング!」と言わしめた。佐藤のロシア人脈は政財界から文化芸術界、マフィアにまで及び、その情報収集能力はアメリカの中央情報局(CIA)からも一目置かれていた。日本帰任後の1998年には、国際情報局分析第一課主任分析官となる。外務省勤務のかたわら、モスクワ大学哲学部に新設された宗教史宗教哲学科の客員講師(弁証法神学)や東京大学教養学部非常勤講師(ユーラシア地域変動論)を務めた。

元外交官・作家 佐藤優氏

「アメリカのウクライナへの支援が"ロシアを叩きのめさない程度"に抑えられているワケ

●これは「アメリカに管理された戦争」である

なぜウクライナはアメリカから最新兵器を供与されているのに、ロシアを撃退できないのか。元外交官で作家の佐藤優さんは「それはこの戦争が『アメリカに管理された戦争』だからだ。アメリカは米ロ戦争に発展することを恐れ、支援を逐次投入している」という――。

●なぜ日本は勝てない戦争に突入したのか

日本は、勝算の乏しい太平洋戦争になぜ突入したのか。これは、京都大学法学部教授を長く務めた国際政治学者の故・高坂正堯さんが唱えた「国際政治は3つの体系から成り立っている」という説を基に考えると、わかりやすいでしょう。ロングセラーになっている著書『国際政治 恐怖と希望』(中公新書)にくわしく書かれています。

3つの体系とは、価値の体系、利益の体系、力の体系。国際関係は、この3つの体系が複雑に絡み合っているのです。高坂さんは、〈国家間の平和の問題を困難なものとしているのは、それがこの三つのレベルの複合物だということなのである。しかし、昔から平和について論ずるとき、人びとはその一つのレベルだけに目をそそいできた〉と書いています。

古今の戦争も、この3つの体系のバランスから読み解くことができます。

太平洋戦争は、力の体系から見れば、完全に無謀でした。利益の体系からすれば、日本に益があるのか、冷静な分析は行われませんでした。ところが、価値の体系が肥大してしまいました。欧米の白色人種の支配からアジアを開放するという理念だけが肥大し、アメリカ、イギリス、中国、オランダによる「ABCD包囲網」を突破しようとして、暴発に至ったのです。

力の体系と利益の体系という視点が、戦前の日本には欠けていました。必勝の信念さえあれば、物量を凌駕できると考えたのです。理念や信念は価値の体系ですから、力にも利益にも反します。価値の体系だけが肥大して、勝てない戦争に突っ込んでいき、壊滅的な被害を招いてしまいました。

●相手を殲滅するか、自分が玉砕するか

私が以前から価値観外交に冷ややかなのは、価値が肥大すると、ろくなことが起こらないからです。価値は観念でありイデオロギーだから、肥大化しやすいのです。

人間は、観念や思想で死ぬことができます。日本軍がなぜ玉砕を好んだかというと、殲滅の思想しかなかったためです。退却や撤退を価値の外に置いたせいで、相手を殲滅できない状況になれば、被殲滅すなわち玉砕戦術しか取りえません。これは、必ずしも軍部のエリートが望んだわけでなく、国民も望んだ相互作用の結果だと思います。

しかし価値の体系が肥大化しやすいのは、日本人の独特な思考法ではありません。マリウポリのアゾフスタリ製鉄所に長く立てこもっていたウクライナのアゾフ連隊なども、それに近い。地下にこもって住民を巻き込んだところなど、沖縄戦によく似ています。

日本軍は、最終的に退却を余儀なくされると、「初期の任務を達成したために転進する」と説明しました。ウクライナも、このフレーズを好んで使います。マリウポリでもセベロドネツクでも、「新たな反撃体制を構築するための目的を達成したので、移動する」。よく似ています。

●ウクライナが「戦力の逐次投入」しかできない理由

前回の記事でも述べましたが、私はこの戦争をアメリカによって「管理された戦争」と名付けました。ウクライナがロシアに勝てないのは、ウクライナのせいではありません。アメリカが本気で後押しをしないからです。

ゼレンスキー大統領が望むだけの種類と量とタイミングで兵器が供給されれば、ウクライナは勝てるでしょう。アメリカは今年2月の開戦以来、ウクライナに91億ドル(約1兆2000億円)の支援を行っています。しかしアメリカは、逐次投入しか行いません。

7月20日、アメリカのオースティン国防長官は、アメリカがウクライナに、4基のハイマース(高機動ロケット砲システム)と弾薬を追加提供すると明らかにしています。

これまでアメリカが提供していたうち4基はロシアに壊されてしまったため(ウクライナは否定)、その補充だと私は見ています。

1942年8月7日、D-デイにガダルカナルの砂浜を横切って上陸する米第一師団海兵隊1942年8月7日、D-デイにガダルカナルの砂浜を横切って上陸する米第一師団海兵隊(写真=U.S. Marine Corps/PD US Marines/Wikimedia Commons)

戦力の逐次投入といえば、日本軍の得意技でした。ガダルカナル島へ数次に及ぶ補給を行い、結果として勝てなかった状況と、よく似ています。

ガダルカナル島は南太平洋のソロモン諸島にある島です。アメリカのハワイとオーストラリアを結ぶ線上にあり、この制空権を得ることで、連合国を分断できると考えて、飛行場の建設を進めていましたが、アメリカ軍はいち早く上陸して滑走路ができたばかりの飛行場を占領してしまうんです。それを奪還しようとして、1942年8月以降に行われたのがガダルカナル戦です。しかし、近代兵器を装備したアメリカ軍に対して、日本軍は3度にわたる伝統的な白兵突撃作戦を繰り返し、殲滅されてしまいました。

●アメリカは米ロ戦争に発展することを恐れている

軍事上有効な作戦を考えるならば、ウクライナは、ロシア本土とクリミア半島の間のケルチ海峡にかかっている長さ18キロメートルのクリミア大橋を破壊するのが合理的です。ロシア軍の補給線は大混乱して、圧倒的な優勢に立てます。そのままクリミア半島へ攻め込んで、奪還することもできるでしょう。

ウクライナがそれをしないのは、アメリカが抑えているためです。ハイマースの供与についても、ロシア領土を攻撃しないという縛りがつけられています。その理由は、ロシアが警告を出しているからです。クリミア半島を含むロシアの領土に、アメリカが提供した兵器で攻撃されたら、アメリカを交戦国とみなし、直ちに徹底的な反撃をするという内容です。

この警告が効かなかった場合、ロシアは、シリアのクルド人地区にあるアメリカ軍基地を攻撃するでしょう。ここはシリア政府の了承を得ずに作られた基地なので、いわば非合法です。

そうなれば、クルド人勢力を敵視しているトルコのエルドアン大統領が大喜びします。結果として、NATO加盟国であるアメリカとトルコの間に、深刻な亀裂が入ります。それは、新たな分断の端緒となります。

アメリカは、この戦争がウクライナ国土の外へ広がり、米ロ戦争に発展することを恐れています。ウクライナへの支援も、この制約の下に行われています。アメリカによる「管理された戦争」の枠組みで戦っている限り、ウクライナは勝てないのです。

☆

■ 「あいまいな日本」の呪縛解こう

コラムを後で読み返したい時のために、書き起こして掲載しています。

気に入った新聞コラム

「あいまいな日本」の呪縛解こう

麗澤大学准教授 ジェイソン・モーガン

2023/9/18 08:00 ジェイソン モーガン オピニオン 正論

全くその通りですね。

どうしようもない日本の政府、メディア、教育。

溜息ばかりです。

2023/09/23

ジェイソン・モーガンは1977年、アメリカ合衆国ルイジアナ州生まれ。テネシー大学チャタヌーガ校で歴史学を専攻後、名古屋外国語大学、名古屋大学大学院、中国昆明市の雲南大学に留学。その後、ハワイ大学の大学院で、東アジア学、特に中国史を専門に研究。2014~2015年、フルブライト研究者として早稲田大学法務研究科で研究。2016年、ウィスコンシン大学で博士号を取得。一般社団法人日本戦略研究フォーラム研究員を経て、2020年4月より麗澤大学国際学部准教授。専門は日本史、法社会学史。

「あいまいな日本」の呪縛解こう 麗澤大学准教授 ジェイソン・モーガン

歴史から目を背けず

終戦から78年がたったが、広島、長崎への原爆投下や終戦の日をめぐるメディアの報道が具体性に欠けた気がする。

1945年8月6日に、米軍B―29爆撃機「エノラ・ゲイ」(機長ポール・チベッツ大佐)から広島市の中心にある太田川を渡るTの字の形をする相生橋の上に、「リトルボーイ」という渾名(あだな)を持つ原爆が投下された。

同月9日、B―29爆撃機「ボックスカー」(機長チャールズ・スウィーニー少佐)から「ファットマン」という原爆が長崎市の三菱工場の上に投下された。

原爆投下の前に米軍は、日本各地の都市を焼夷(しょうい)弾などで空襲した。原爆投下や大空襲などの結果として、70万人以上の日本人の非戦闘者が亡くなった。先の大戦で日本列島で誰が、誰を殺したのか、はっきりしているのだ。

しかし、今年8月、以上のような史実がどこかへと吹っ飛ばされたような気がしてならない。日本の新聞やテレビなどを見ると、いったい誰が大空襲、原爆投下をやったのか、霧に包まれた謎のように言葉を濁される。広島や長崎で、たまたま天から降りた原爆が「平和」に対して攻撃したと言うかのような番組もあった。

連合国軍総司令部(GHQ)による占領についてもその中身はあいまいだ。占領軍が日本国民に対して情報戦を繰り広げ、日本人を洗脳した結果、大戦で命を落とされた英霊を忘れるように日本国民が誘導された。だが、主流メディアで一切無視されるのだ。

主なメディアは米国の罪と日本人の苦しみをぼやかしているとしか言いようがない。誰が日本人の頭の上に鉄の雹(ひょう)の嵐のように爆弾を落としたか、誰が「無条件降伏」という政策を推したのか、誰が戦後日本人を洗脳したのか、誰が戦後憲法で日本を永遠に弱体化したのか、口にチャックして沈黙を保つ戦後日本のメディアは、あいまいすぎるのだ。

依存の意識捨てられず

メディアだけではない。戦後78年たっても、ワシントンが「同盟国」とする日本の国民に、広島、長崎や他にも数多くの日本の町に住む国民を無差別に殺戮(さつりく)したことを一度も謝ったことがない。米大統領が広島などを訪れても、日本の中から、反省しろ、謝れ、日本の罪のない子供やお年寄りなどを皆殺しにしたことで土下座しろ、誰もそう叫んでいない。

日本には、水に流すという、戦いが終われば相手を憎まない美徳がある。しかし、歴史から目を背けることとは違う。敵を許すことは確かに日本の素晴らしい美徳だが、戦後日本人は、そもそも敵が罪を犯したこと自体を語っていない。心に閉じ込められている過去のことまで許しが届かない。

日本の中に自国をことさら悪く描く自虐史観が蔓延(まんえん)し、過去に米国が日本に対して行った残酷なことがタブー化されている。これは美徳どころか、残念すぎる。

そのせいで日本人がさらなる被害を味わっているに違いない。戦後日本で元敵の名前が語られない限り、戦後の呪縛から解放されない。結果、劣等感で刷り込まれた戦後日本人は、先祖に対してジェノサイド(民族大量虐殺)を犯した同じ元敵に対して対等感が持てない、その元敵に自国の防衛で依存するのをやめられない。

先の大戦での敵国からきた、長年日本に滞在している私は、以上の歴史の真実について申し訳ないと思っていることは事実だが、戦後日本の大戦に対するあいまいさが非常に危ないとも思っている。

過去のことについてはっきり語れない日本の戦後コンプレックスが、2023年のいま、独裁者がこれから起こす次の戦争の備えへの妨げになっているのではないかと懸念している。

戦後の呪縛から解放されない日本は、新しい敵に対しても手足を縛られている。

真実をはっきり口にし備える

今年亡くなった作家、大江健三郎が1994年のノーベル文学賞受賞講演で語った「あいまいな日本の私」が心に浮かんできた。その講演の題名は68年にノーベル文学賞を受賞した川端康成の「美しい日本の私」から取られた。大江は、川端の日本観も「あいまい」だったというのだが、そうだろうか。私は川端のその講演の中で登場する曹洞宗の開祖、道元禅師の名詩がヒントだと思う。

「春は花、夏ほととぎす、秋は月、冬雪さえてすずしかりけり」は、密教的な意味に満ちていると大江は指摘する。だが、道元は、物事を直接に指して、花、ほととぎすなど名前をはっきりと言う。飾らず、まわりくどくなく、あいまいにせず、真実をはっきりと口にすることが、道元が、あいまいな日本の私たちに教えてくれている教訓だと思う。

大戦で敵が誰だったのか、その敵が何をやったのか、はっきり語り冷静に教訓としよう。どっちつかずの「あいまいな私」の呪縛から解かれた日本には、今の敵は誰なのかがはっきり見えてきて、その敵から日本を守る準備を急げると期待したい。

☆

■ 日本の「自死」移民推進論が隠す真実

コラムを後で読み返したい時のために、書き起こして掲載しています。

私が気に入った新聞コラムから学んだこと

日本も自死するか…移民推進論が隠す真実

飯山陽氏 The考寄稿

2023/8/22 06:00 菅原 慎太郎 政治 移民問題

移民推進は多くの問題を抱えているのは欧州各国で実証済みであるが、日本の政治家は全くわからないらしい。

これから移民を推進するということは、将来の日本の「自死」を覚悟しなければならないということですね。

是非今の政治家と経団連幹部には読んで勉強してもらいたい寄稿文でした。

でも今の政治家では無理かもね。

2023/09/05

飯山 陽(いいやま あかり、1976年(昭和51年)2月7日[3] - )は、日本のイスラム思想研究者、アラビア語通訳。麗澤大学国際問題研究センター客員教授。専門はイスラム法学・イスラム教に関わる世界情勢の調査・分析など。

日本も自死するか…移民推進論が隠す真実

飯山陽 The考寄稿

「外国人と共生する社会を考えていかなければならない」「アラブ首長国連邦は人口1000万ですが、自分の国の国民は100万しかいない。900万人の外国人と共生している国です」

満面の笑みを湛えてこう語ったのは岸田文雄総理だ。7月22日、政策提言組織「令和臨調」発足1周年で開催された対話集会でのことである。

日本は今、大移民時代を迎えようとしている。

政府は6月、外国人労働者の永住につながる在留資格「特定技能2号」について、対象を2分野から11分野に広げると閣議決定した。移民受け入れ加速へと舵を切ったのは間違いない。

政府は難民認定や避難民の受け入れも進めている。7月にはアフガニスタン人114人を難民に認定、在留スーダン人にも就労可能な「特定活動」の在留資格を認めると決定、8月には在留資格のない子供140人程度に在留特別許可を出すと発表した。

総務省が7月26日に発表した人口動態調査によると、全都道府県で日本人の人口が減少する一方、外国人の人口は過去最多の299万人に達した。国立社会保障・人口問題研究所の推計では2067年には総人口の10・2%が外国人になる。

政府が移民・難民の受け入れを推進し規制緩和を続ける現状を鑑みれば、人口の1割を外国人が占める日はより早くやってくる可能性が高い。

経団連の十倉雅和会長が特定技能2号の対象分野拡大について、「少子化の影響で生産人口が減る中で、非常に歓迎すべきことだ」と述べたように、移民について経済界や政府、メディア、「専門家」らが唱えるのは専ら、高齢化で人手不足に悩む日本には、経済や福祉維持のために外国人労働者が必要不可欠だという「移民こそ解決」論である。

しかしそれは正しいのか。そして我々は果たして、大量の移民を受け入れれば日本社会が抜本的に変化するという現実を受け入れる覚悟はできているのだろうか。

労働力不足は解決しない

懸念は多い。

第一に、大量の移民を受け入れたとしても高齢化や人手不足は解決しない。

2001年に国連が発表した移民に関する研究は、移民は人口減少の緩和には役立つが、人口の高齢化を相殺し、高齢になった移民も含めた扶養率を維持するにはあり得ないほど大量の移民が必要であり、非現実的だと結論づけている。

また米国のシンクタンク「世界開発センター」(CGD)は、毎年数百万人の移民を受け入れているEU (欧州連合)では50年までに4000万人の労働力が不足すると推定している。CGDは移民こそ解決だと提案するが、人手不足を理由とした移民受け入れに終わりはない。

第二に、移民受け入れは国家や国民の経済的負担を増やす可能性がある。22年5月にドイツ連邦雇用庁が公開したデータによると、15年から16年の難民危機の間にドイツ入りした難民認定希望者約180万人のおよそ半数が社会福祉給付金(ハルツⅣ)で生活している。180万人のうち67万人は無職であり、46万人は雇用されているものの、約半数は単純労働に従事し低賃金のためハルツⅣの給付を受けているという。外国人に対するハルツⅣ給付額は07年以来倍増し、20年には130億ユーロ(約2兆円)に達している。

21年のデンマーク財務省の報告書によると、デンマークで非西洋系移民とその子孫のためにかかったコストは18年に310億デンマーククローネ(約6500億円)に達し、うち約半数を占めるMENAPT諸国(中東、北アフリカ、パキスタン、トルコ)出身の移民にかかったコストがその約8割を占めている。

フランス対外治安総局(DGSE)元局長のピエール・ブロシャン氏はマクロ経済の視点から、第三諸国からやつてくる労働スキルの低い移民を受け入れたとしても、利益を得るのは移民本人と低賃金労働者を確保できる雇用主だけであり、国家と国民は損をすると主張する。移民は賃金、1人当たりの生産性、GDP(国内総生産)、投資や雇用率に下方圧力をかけ、その一方で失業率には上昇圧力がかかるからだ。

治安が悪化・・・欧州の失敗

第三に、大量の移民を受け入れれば人口動態が大きく変化する。フランス国立統計経済研究所(INSEE)が今年3月に発表したデータによると、フランスの総人口6760万人のうち10.3%を移民1世、10.9%を移民2世、10.2%を移民3世が占める。フランスでは移民系がすでに人口の約3分の1を占めているのだ。またINSEEによると、19年にフランスで生まれた新生児の21.5%にアラブ・イスラム系の名前が付けられており、その割合は1969年の2.6%から急増している。イスラム教徒の子はイスラム教徒、というのがイスラム教の教義だ。フランスは徐々に、そして確実に、キリスト教徒の国ではなくなりつつある。

☆

■ 原爆は「日本人」に投下せよ 衝撃の「ハイドパーク覚書」

コラムを後で読み返したい時のために、書き起こして掲載しています。

気に入った新聞コラム

原爆は「日本人」に投下せよ 衝撃の「ハイドパーク覚書」

林千勝氏

2023/8/13 20:00 政治 外交 週刊フジ

公開された「ハイドパーク覚書」はなぜかメディアが取り上げない。何故か?

2023/08/15

林 千勝(はやし ちかつ、1961年〈昭和36年〉 - [1])は、日本の歴史家、作家。昭和史、戦史を専門とする。東京都出身。東京大学経済学部卒業。富士銀行(現みずほ銀行)に入社。退社後、民間会社に勤務。

発掘・考察 大東亜戦争

原爆は「日本人」に投下せよ 衝撃の「ハイドパーク覚書」 林千勝

広島G7(先進7カ国)サミットで、各国首脳が訪れた広島市の原爆資料館には、多くの日本人が知らない「ハイドパーク覚書」が展示されている。なぜ、広島・長崎の人々の頭上への原爆投下に至ったのか。

その答えが記された〝一次史料〟であるハイドパーク覚書は、1944=昭和19=年9月18日、米ニューヨーク州ハイドパークで、フランクリン・ルーズベルト米大統領と、ウィンストン・チャーチル英首相の会談の内容が記されたものだ。原本は、ハイドパーク郊外にあるルーズベルト大統領図書館に保管されている。

原爆資料館の展示はコピーだが、この覚書の中盤に重要な一文が記されている。

《When a ”bomb” is finally available, It might perhaps, after mature consideration, be used against the Japanese, who should be warned that this bombardment will be repeated until they surrender.》

(爆弾が最終的に使用可能になった時には、熟慮の後にだが、多分日本人に対して使用していいだろう。なお、日本人には、この爆撃は降伏するまで繰り返し行われる旨、警告しなければならない)

原文は、英米首脳の合意・了解事項として、原爆投下目標は(市街地で暮らす)〝人間であり、日本人〟と明言し、〝降伏しなければ、「繰り返し」投下し〟ほぼ全滅させる趣旨を警告するとしている。〝非人道性〟の最たるものだ。

43年5月、米国軍事政策委員会は「トラック島(=西太平洋、カロリン諸島内に位置する島々)に集結する日本艦隊に原爆を投下することが望ましい」と大半の意見としてまとめた。当初から投下目標は、原爆開発の競争相手と見なしていたドイツではなかった。

しかし、44年2月に対象としていた日本艦隊が壊滅し、投下目標がなくなってしまった。そして9月、ハイドパーク会談で対象を人間、しかも「日本人」(「市街地・労働者・住民」)にした。彼らには、黄色人種への根深い差別意識がある。そのような意識がなければ、科学者や軍人そして政治家が、人々の頭上に直接原爆を投下するという発想にはならないはずだ。

原爆資料館の意義深いさまざまな展示を総合すると、米国による広島・長崎への「原爆投下の目的」は、次の3つとなる。

第1は、日本人に対して使用すること。

第2は、原爆の開発に膨大な経費(20億ドル)を投入したため、米国内に向けて費用対効果を正当化する必要があったこと。

第3に、原爆投下での戦争終結で、ソ連の勢力拡大を抑止すること。つまりは、戦後秩序を統制し、支配権、覇権を握ること。原爆を投下しその大量殺戮(さつりく)の威力・破壊力を見せつければ世界に恐怖を植え付け、支配できるということだ。これが現在に至るまで世界の核秩序につながっている。

さらに、重要な点は、原爆資料館の展示では、終戦や本土上陸作戦による米軍の犠牲の回避が原爆投下の理由とされていないことだ。

「日本人」への原爆投下を了解事項として確認したハイドパーク覚書の方針は、45年4月12日、ルーズベルト大統領が亡くなった後も変更がなく、疑問の余地のない明確化された想定だった。

☆

■ 「戦後」からの脱却を

コラムを後で読み返したい時のために、書き起こして掲載しています。

気に入った新聞コラム

「戦後」からの脱却を

論説委員兼政治部編集委員 阿比留瑠比

2023/8/15 18:00 阿比留 瑠比 政治 日米外交とバイデン政権終戦の8月憲法改正

これだけ近現代史の情報が開示されている中で、戦後78年経っても、戦後のアメリカの占領政策から抜け出せないでいる日本国民の精神は、どこかおかしい。世界情勢が大きく変わる今、このまま、戦後を脱却できないでいると、早晩日本はなくなると思います。政治、メディア、教育を全て変えていかないと先がない。

2023/08/16

阿比留 瑠比(あびる るい、1966年3月4日 - )は、日本の政治部記者。産経新聞社政治部編集委員。福岡県太宰府市出身。県立筑紫丘高校、早稲田大学政治経済学部を卒業後、1990年4月産経新聞社に入社。 仙台総局、文化部(生活班)、社会部を経て政治部へ異動。政治部では内閣記者会(首相官邸担当、キャップ)、外務省兼遊軍担当を務めたのちに再び首相官邸担当に異動。

「戦後」からの脱却を 論説委員兼政治部編集委員 阿比留瑠比

東京・日本武道館での全国戦没者追悼式をはじめ、終戦の日は多くの鎮魂や追悼の行事、集会が催される。日本にとって大きな節目を迎えた日なのだから当然だが、この日が「戦後78年」だと強調されればされるほど、相変わらず「戦後」の枠組みの中で語られていることに違和感も覚える。

大きく変遷する激動の世界にあって、いつまで先の大戦から何年という視点にとらわれていなければならないのか。「戦後」とは何か。日本が敗戦国という位置づけに封じ込められ、あるいは自ら好んで閉じ籠もってきた歳月のことだろう。

日本は長年、「歴史は勝者が書くものだから」(外務次官経験者)とそれを受け入れ、外交では謝罪外交、土下座外交を繰り返し、国防はないがしろにし、子供たちの歴史教科書すら外国に当然のごとく干渉されても唯々諾々と従ってきた。

何よりいまだに一度も改正していない憲法が「戦後」の象徴である。バイデン米大統領は副大統領時代の2016年8月の選挙演説で、当時の共和党のトランプ候補に向けてこう言い放った。

「核保有国になれないとする憲法を、私たちが書いたことを彼は知らないのか」

連合国軍総司令部(GHQ)民政局次長として日本国憲法起草グループの実務責任者だったケーデイス氏は、産経新聞の古森義久・ワシントン駐在客員特派員に対し、憲法の目的について赤裸々に語っている。

「最大の目的は日本を永久に非武装にしておくことでした」

日本が米国の疲護下で経済成長に専念できた時代は、それでよかったのかもしれない。だが、今やロシアによるウクライナ侵路を例に引くまでもなく、中国や北朝鮮の軍事的脅威が厳然と目の前に存在する。相対的に米国の力は弱まっている。

もはや「戦後」から脱却し、新しい時代に適応しなければ日本は生き残れないだろう。

昨年7月に暗殺された安倍晋三元首相を、坂元一哉大阪大名誉教授は「戦後を終わらせた首相」と呼んだ。(本紙令和2年10月19日付朝刊)。理由は、安全保障関連法や戦後70年談話で、「戦後長く続いた安全保障の法的基盤における重大欠陥を是正し、また戦後日本外交を必要以上に後ろ向きにした歴史認識問題に一応の一決着をつけたこと」などだった。同感である。

過去の体験を検証し、教訓を得ることは大切である。だが、占領政策を引き継ぐかのようにやたらと「戦後」を唱え強調するのは、そろそろやめにしたい。

☆

■ この夏に思う 国家安全保障上の最大の要諦

コラムを後で読み返したい時のために、書き起こして掲載しています。

気に入った新聞コラム

この夏に思う 国家安全保障上の最大の要諦

東京大学名誉教授・小堀桂一郎

2023/8/11 08:00 小堀 桂一郎 オピニオン 正論 終戦の8月

まさにその通りで、コメントのしようがありません。

2023/08/11

小堀 桂一郎(こぼり けいいちろう、1933年生まれ)は、日本の文学者。東京大学名誉教授、明星大学名誉教授。専攻はドイツ文学、比較文学、比較文化、日本思想史

この夏に思う 国家安全保障上の最大の要諦

東京大学名誉教授・小堀桂一郎

昭和20年8月15日正午、昭和天皇の玉音放送を以て対連合国戦争の終戦を命ぜられる詔勅を拝聴したのは、本年で78年の過去の事になる。小学校6年生の児童として畏まつてあの放送を拝聴した記憶はなほ脳裡に鮮明であるが、それが今や80年近い昔の事だつたと改めて認識すると、流石に<時は流れたり>の感慨が湧いてくる。

78年という時の流れ

戯れに昭和20年から78年を溯つての昔といふとそれは慶応3年に当る。最後の将軍徳川慶喜が大政奉還を奏上し、やがて王政復古の大号令が宣下された年である。昭和20年頃の青少年にとつて、幕府の終焉と維新の開始は、謂(い)はば蒼古の歴史上の事件であつて、当時なほ生存の古老から体験談として親しく語り聞かされたとしても、自分とは何の縁もない昔物語としか響かなかつたであらう。

それと同じ事で、現在の働き盛りの或いは修学中の世代の人々にとつて、昭和20年夏に受けた国民の心の激動を、戦前世代が自らの体験談として熱心に語つたとしても、やはり遠い昔話としてその意味の深刻さに同感できるといふ所まではゆかないのではないか。

昭和20年を折目として我が国の歴史をそれ以前と以後との二つに分けてみると、同じ78年でもその前半と後半とでは、眼に映る様相もその骨格をなす深部の構造も、到底同じ視点からは論じられないほどの大きな懸隔がある。

前半では日本国はその出発点の姿と到着点での姿とが甚しく違つてゐる。先づ国土の規模の一時的減少と漸次的拡大とが激しく揺れ動いた。山縣有朋の表現を借りて言ふならば、主権線と利益線との双方でその消長が頻頻と生じてゐる。そして我が国のその動きと対応する周辺の諸国・地域の伸縮と変容も亦(また)著しいものだつた事が、年次的に世界地図を見れば判る。

それに対して後半の78年では欧米植民地帝国の主権線下にあつたAA諸国・地域の独立達成以降、地図の上での大きな変動は少く、折返し線から数年の内に決定した領土・領海線の固定化が今のところとにかく続いたままである。

緊縛状態への無関心は危険

我が国一国に限つて言へば、戦後沖縄が平和裡に国家主権下に復帰した慶事以外、現状固定化の様相が顕著である。折返し線の前半にあれほどの主権線の変動が頻発した事が不思議に思はれて来る。

この現状固定化の最大の原因は、憲法が主権国家としての我が国の主権線に関はる運動を厳しく緊縛してゐる故であり、今更乍(なが)ら大戦での戦勝国米国の占領政策の成功ぶりに暗然となる。

戦後に生きる我々現代人は利益線の伸長といふ形での国利民福の増大にさほどの価値を置いてはゐない。故にこの被緊縛状態にも大して苦痛を感ずる事はない。

然し玆(ここ)に一つ真剣に考へておくべき問題がある。それは我が国土と国民の安全保障にとつて、この緊縛状態への無関心は、実は甚だ危険なのだといふ一事である。

日本の周辺諸国は、かの歴史の折返し線の寸前までは、我が国が世界最強の陸軍を保有する国であつたのに、その国が今は自らの手足を堅く緊縛して80年近くをその状態に自足し謹慎してゐる事実をよく知つてゐる。我が国のその消極的姿勢を自らの国利国益の伸長のために存分に利用する事に何らの躊躇を感ずるものではない。

問われる現在の国民の意識

かうした逼塞状態を打破し、折返し線以前の活気ある日本を取り戻したい、といふのが純正保守思想の運動に携はる人々の熱い念願だつた。その機会は少からずあつたのだが、常に潰して来たのが所謂敗戦利得権者達であつた。その者達によつて、平成7年6月には「戦後50年国会決議」が劃策され広汎に生じた反対論に怯んでか、村山富市首相談話といふ歪んだ形で、結局対外的には日本の国会が大東亜戦争を反省しての謝罪決議をしたも同然の効果を生んだ。

平成27年の「戦後70年談話」はその村山談話を再確認した如き劣悪なものだつた。それが閣議決定といふ責任逃れにも似た形をとり乍ら、国民挙(こぞ)つての敬愛と信頼の対象であつた安倍晋三氏の名を以て発表された事は絶望的な破局だつた。<日本を取り戻す>との目標を掲げて思想上の歴史戦を闘つて来た保守陣営の真摯な志は、又しても政治的現実妥協路線により無残に裏切られた事になる。

あの幻滅から早くも8年が過ぎた。「70年談話」への胸裡の忿怒(ふんぬ)はまだ収らないが、然しそれに拘泥(こだわ)つてゐる余裕は無い。現実の政治戦の思想的骨格である「歴史戦」は今その厳しさの極致に迫つて来てゐる。平成7年6月の国会決議謀略に向けての本欄の特集でもふれた或るドイツの歴史家の定言だが<或る時代の一国民の運命を決定するのは過ぎ去つた歴史それ自体ではなく、その歴史に対する今現在の国民の戦闘的関係である>。この意味での我々の戦闘的歴史修正要求こそが、国家安全保障の最大の要諦である。(こぼり けいいちろう)

☆

■ アメリカの原爆投下計画の機密文書

最近、【デイリーWiLL】で学んだこと

●アメリカの原爆投下計画の機密文書

日米戦争を策謀した「国際金融資本」と原爆投下の真実

【デイリーWiLL】【林千勝氏】より抽出したものです。

戦後78年経ち、歴史の真実の機密文書が公開されているにも関わらず、日本国民に全く知らされていないとは、どうゆうことなのか?・・非常に残念ですね。

10か所の日系人の強制収容所もそうだが、当時のアメリカの国家がメディアの言論統制を駆使してまで、日本国及び日本民族を根絶やしにしようとしたことは明白ですが、ポツダム宣言受諾でかろうじて助かったということですね。そのアメリカが今、国家分断の危機に立たされているということらしい。

2023/08/10

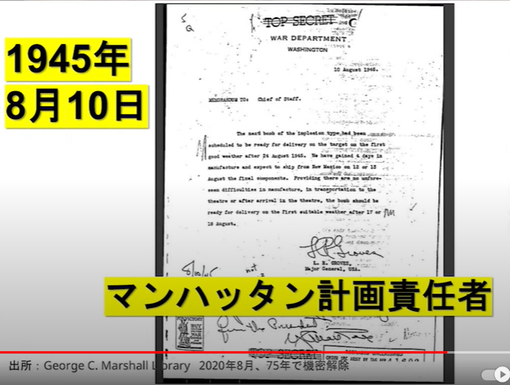

●1945年8月10日

マンハッタン計画責任者グローブス将軍のマンハッタン計画の指令書

ジョージ・マーシャル ライブラリーの機密文書

2020年8月、戦後75年で機密解除

●1945年8月10日

6日に広島、9日に長崎に投下

原爆3発目は8月24日以降から前倒しで、8月17以降に投下の指令書

●1945年8月10(同日)

トルーマンは、日本降伏が近づいているという譲歩y判断から、一連の原爆投下をいったん停止するも・・・・日本降伏の報は言って来ず。米国による原爆投下の非人道性を遅まきながら認識した模様。

ヘンリー・ウオーレス日記から

副大統領→商務長官

●1945年8月13日

ジョン・E・ハル将軍(陸軍省作戦部参謀長補佐、後の琉球総督)とライル・シーマン大佐(グローブス将軍の補佐)との電話会議記録。 ジョージ・マーシャル ライブラリーの機密文書。

2発の原爆は絶大な効果を日本人に及ぼした。(広島と長崎)

繰り返し落とすという当初案に沿って、

8月19日に3発目投下可能

9月に4・5発目投下可能

10月に6~8発目投下可能

10日ごとに投下は固い。上陸侵攻前にまとめて投下も。

●1945年8月14日

ワシントンの英国公使からの本国への電文

原爆投下は英米の共同合意(トルーマンとチャーチル)

トルーマンの意向を英国に電文した。内容は以下。

●1945年8月14日

トルーマンより上位の判断者の存在

トルーマンの考えは3発目を東京に投下

8月14日午後4時5分に日本がポツダム宣言受諾し、東京原爆投下をまぬがれた。

終戦になったので2発で止まった。

●千島列島、北方領土の侵攻作戦は、アメリカのシナリオだった。実行者はソ連。

アメリカとソ連の責任者の打ち合わせの様子。

アラスカの基地でアメリカ軍がソ連の侵攻の準備を整えた。

ソ連と連携し侵攻した。アメリカ軍の誇る北方領土侵攻作戦の機密文書が解除された。

その歴史の事実を日本人は全く知らされていない。日本は実質米国の占領下にまだある。

日本国民は、歴史の真実が共有されていない。原爆も北方領土も。

☆

■ 「脱清人」になるなかれ

コラムを後で読み返したい時のために、書き起こして掲載しています。

気に入った新聞コラム。

「脱清人」になるなかれ 論説委員・川瀬弘至

2023/7/30 15:00 川瀬 弘至 オピニオン コラム 日曜に書く

沖縄県の玉城デニー知事は中国の領土になりたいという意思表示だと思いますが、中国の領土になるのなら、沖縄はいっそのこと占領国のアメリカに返した方が良いと思ってしまいます。沖縄県民は、なにをぼんやりしているのだろうか。

今の世界情勢をもっときちんと見極めて、沖縄の県民は真剣にこの問題を考えるべきだと思います。平和な沖縄がなくなる前に・・!。

2023/08/03

「脱清人」になるなかれ・川瀬弘至氏

「脱清人(だっしんじん)」―。明治維新後に日本が琉球王国を併合した際、反発して清(中国)に脱出し、清の政府要人らに「琉球救援」の軍隊派遣を求めた一部の琉球士族たちである。

日本政府に抵抗

日本の江戸時代にあたる17世紀初頭から19世紀後半、琉球王国は、薩摩藩の支配を受けつつ中国(明(みん)、のちに清)にも朝貢する〝日中両属〟の形をとっていた。維新を成し遂げた日本が帰属を確定するため、琉球に対し清への朝貢を停止するよう求めたのは明治8(1875)年である。

琉球の上級士族と、中国からの渡来人の末裔(まつえい)である久米(くめ)士族(久米村=那覇市久米=に居住したためそう呼ばれる)は反対した。特権階級の地位が揺らぐと危惧したのだろう。有力者らが上京し、両属関係を維持するよう日本政府に要請したほか、清の駐日公使や欧米列強の各公使らにも援助を求めた。

各国の介入を恐れた日本は、琉球の意見も聞きつつ徐々に同化していく従来の方針を改め、国王尚泰(しょうたい)を侯爵に叙して東京に住まわせたうえ、琉球を廃して沖縄県を設置した。

ときに明治12(1879)年、琉球処分である。

上級士族らは納得せず、県政への不服従運動を展開した。しかし尚泰と下級士族は日本との同化を受け入れ、重税に苦しんでいた一般民衆も新体制を望んだ。すると上級士族らは次々に清へ脱出して脱清人となり、北京、天津、福州を拠点に「琉球救援」運動を展開。軍隊を派遣して奪還するよう、清の要人に繰り返し請願した。

だが、清は動かなかった。脱清人は悲嘆し、久米士族の林世功(りん・せいこう)が北京の総理衙門(がもん)(外務省)前で自決する事件も起きた。

沖縄の帰属問題は、1894~95年の日清戦争で日本が圧勝したため完全に決着する。脱清人の希望はついえ、多くは沖縄に戻った。ちゃっかり県の要職につくものもいたという。

知事墓参の波紋

それから約130年、忘却のかなたにみえた脱清人だが、林世功はじめ中国で客死した14人が埋葬された北京郊外の「琉球国墓地」を、恭しく参拝した人物がいる。

7月上旬に訪中した沖縄県の玉城デニー知事だ。

日本のマスコミはこの墓地について「清朝時代に琉球王国から派遣された役人らが埋葬されている」などとぼかして報じたが、中国のメディアは、清に助けを求めて自決した林世功らの墓地だと明確に伝えている。

参拝した玉城丹尼(中国語ではデニーをこう書く)が、ここに眠る琉球の祖先たちに「中国とのつながりを守っていく」と誓ったと―。

こうした報道を、筆者はやばいと思っている。

玉城氏の墓参自体を批判するつもりはない。誰であれ死者を弔うのが日本人の宗教観だ。

ただし知事である以上、自身の言動が他国にどう伝わるかを少しは考えてもらいたい。

北京で発行されている大衆紙「新京報」は玉城氏の墓参に合わせて長文の解説記事を掲載。琉球はかつて中国の属国だった、それを日本が強引に併合して沖縄県とした、沖縄の帰属問題はまだ解決していない―などと書きたてた。

人民日報系の雑誌「国家人文歴史」は沖縄の米軍基地問題を特集で取り上げ、「日本政府の対応に琉球の民衆は大きな失望と反感を抱き、独立を求める声も強まっている」と論じた。

やばっ、である。

尖閣問題に言及せず

中国に変な下心を抱かせないよう、玉城氏は墓参より先に、尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺で中国海警局船が領海侵入などを繰り返している現状について抗議すべきであった。

もし「わが県の尖閣諸島は日本国の領土であり、挑発行為はやめていただきたい」ときっぱり言ったならば、中国メディアの報道ぶりも違っただろう。

だが、玉城氏は中国要人らとの会談で、尖閣の「せ」の字も出さなかった。まことに残念である。

各種世論調査によれば沖縄県民の大多数が日本人であることを自覚し、中国の軍備増強を警戒している。一方でごく一部の人たちが、海外に向けて日本政府の悪口を発信している。

この状況は、琉球処分当時に似ているといえなくもない。

清は軍勢を送らなかったが、習近平指導部はどうか。

北京の墓地に眠る脱清人を、よみがえらせてはならない。 (かわせ ひろゆき)

☆

■ 米国よりマシな日本

コラムを後で読み返したい時のために、書き起こして掲載しています。

気に入った新聞コラム。

米国よりマシな日本・ケビン・M・ドーク氏

麻薬の問題、LGBT論争・・・

2023/07/30 オピニオン The考寄稿

このケビン・M・ドーク氏の提言は、今の日本の問題点を鋭く正確についていると思います。

このままの国家感ではいずれ日本という国はなくなってしまうような気がします。

2023/08/01

ケビン・ドーク(Kevin M. Doak、1960年 - )は、アメリカ合衆国の歴史学者、専攻:日本近代史・日本思想史。現在、ジョージタウン大学東アジア言語文化学部教授、ウェイクフォレスト大学教授、イリノイ大学教授。また京都大学、東京大学、立教大学、甲南大学、東海大学に留学経験があり現在はこれら5つの大学の客員教授である。 高校時代に日本(長野県上田市)に留学。イリノイ州クインシー・カレッジ卒業。シカゴ大学で博士号取得。イリノイ大学准教授を経て、現在、ジョージタウン大学教授。麗澤大学国際問題研究センター客員教授。公益財団法人国家基本問題研究所客員研究員。第1回「寺田真理記念・日本研究賞」(「国基研 日本研究賞」)受賞。

米国よりマシな日本・ケビン・M・ドーク氏

日本人は何かと「アメリカに比べて日本は・・」と、自国がいかに遅れているか言おうとする。私はそういう日本人に言いたい。「何を言っているのですか、日本はまだましですよ」と。

たしかにアメサカの方が日本より優れている点はたくさんある。経済力も軍事力も、国際的な影響力もアメリカの方が上だ。しかし、それでも社会に安定があるという意味で、日本はアメリカにまさっている。

アメリカの社会秩序は今、危機に瀕している。

日本の街中はどこも概して清潔だが、アメリカの都市部では、表通りから一歩入ると街中にゴミが山積みになっている。家族が崩壊している地域が多く、さまざまな犯罪も増えている。例えば、私が勤めるジョージタウン大学のある首都ワシントンDC。私はDCの中心部に行くのが正直、恐ろしい。若者がドラィバーを脅して、車を奪う「カージャッキング」が多発しているからである。

彼らは貧しいから車を奪うのではない。犯罪をゲーム感覚で楽しんでいる。つまり、していいことと悪いことの判断がつかなくなっているのだ。社会からモラル、つまり道徳が失われていると言い換えてもいい。

最大の原因は麻薬の蔓延であろう。アメリカ政府の疾病対策センター(CDC) の発表によると、薬物過剰摂取による死者は2021年4月までの1年で10万人を超えている。ベトナム戦争の米軍の死者は総数で5万8000人といわれるが、薬物の死者は、1年でその2倍近く。死者だけでこれだけの数になるのだから、麻薬常習者の数は計り知れない。アメリカの民主主義にとっては一種のタブーともいえるが、街中で政治的な抗議活動を行っている人の中にも、多くの場合、麻薬中毒の人々が少なからず含まれている。その結果、暴力行為がはびこり、場合によっては、民衆が暴徒化する。麻薬がレイプなど性犯罪の温床になっていることは言うまでもないが、LGBTなど性的少数者の問題でも、麻薬で正気を失った性的行為が深刻になっている。

しかし、政治家も政治的エリート、メデイアもそれらの麻薬問題を直視せず、「複雑な問題だ」と言葉を濁す。日本にも麻薬犯罪はあるが、発覚すれば、社会的に厳しく糾弾される。日本には、まだ道徳が生きているのだ。

宗教・なき自由主義の末路

ァメリカでは近年、キリスト教を信仰する人、教会に行く人が急速に減つている。これは今のアメリカの不安定さと深く関係している。日本の場合は、宗教がなくても、道徳的基盤が生活文化の中に組み込まれているが、西欧は違う。道徳はキリス卜教に深く根ざし、特にアメリカの場合は、キリスト教がなくなれば道徳の基盤が失われる。

宗教や道徳などなくとも、法律があれば秩序は守られると思うかもしれないが、少なくともアメリカに関する限り、それは大いなる誤謬である。なぜならば、アメリカでは、憲法も法律も、宗教や道徳という人々が共有する価値観の上に築き上げられてきたものだからだ。アメリカ人にとって宗教や道徳の裏付けがない法律は単なる時の政治権力の道具に過ぎず、人々が従うに値する存在ではなくなる。

こう書くと、「ヨーロッパでもカナダでも、人々はアメリカ人ほど教会に通わないが・・」と疑間に思う人もいるだろう。たしかにヨーロッパの人はアメリカ人のように教会に行かないし、カナダでも1960年代から、多くの国民が教会に通わなくなったーこれは静かな革命(Quiet Revolution )と呼ばれる。

だ注、西欧の中でも、アメリ力は独特の歴史を持つ国である。独立革命で英国王室やその政府との関係を断ち切って成立した国であり、そのことによって、英国に支配されず、個人に重きを置いた進歩的な国家を築いた。強い個人主義は、個々人が放縦に走り、弱肉強食の無秩序に陥る危険と背中合わせだが、アメリカはその個人主義をキリスト教とそれに基づく道徳で抑制し、個々人をまとめることで秩序を守り国家を発展させた。アメリカ建国の父の一人であり、第2代大統領を務めたジョン・アダムズは「私たちの憲法は道徳的で宗教的な人々のためにのみ作られた」と語ったが、この国はキリスト教がなければ、国家も憲法も成り立たなかった。

しかし、今進んでいるのは「棄教」とも言うべき宗教離れだ。それも自由だと言えば自由かもしれないが、今のアメリカの自由は、犯罪も麻薬も自由、無政府主義的な自由になりつつある。自由主義は、他人の権利を尊重するというルールと秩序に基づくものだと考える人もいるかもしれない。しかし、今のアメリカを見る限り、その考えは通じない。例えば、LGBTをめぐる論争では、運動家の多くが同性婚や、生まれつきの体ではなく性自認によって性別を決める「自由」を主張する一方で、これに反対する人々の「自由を決して認めない。「ヘイトスピーチだ」とレッテルを貼り、葬り去ろうとする。これがアメリカの自由主義の現実だ。自由は尊いが、それを制御する宗教や道徳がなければ、悪魔の道具になるのだ。

不安定なナショナリズム

自由主義をめぐっては日本でも同じような問題が起きているという。しかし幸いなことに、アメリカほど極端な状況には陥っていない。日本の道徳が宗教(キリスト教とは違えど)から来るものなのか、それ以前の文化的な伝統に基づくものなのか、ここではあえて論じない。ここで論じたいのは、日本のナショナリズムである。アメリカは英国からの独立によりナショナリズムを確立したが、日本のナショナリズムは今も不安定である。日本人とは民族なのか、国民なのか、日本人にとって日本という国家はどういう存在なのか。日本人はいまも明確な認識を持てずにいる。

日本人は明治維新で自分たちが日本人であることを認識、日本という国家意識も強まった、その意味で、明治以降の日本ではナショナリズムは強まったのだという学者は少なくない。しかし、明治維新はあくまで武士階級による「上からの」革命であり、西欧列強という外国から日本の独立を守るために行われたものである。大多数の民にとって、日本という国家が何のためにあるのか明確な自覚のないままに行われたものに過ぎなかった。それ故に、明治憲法下の国民(天皇に対する「臣民」と呼ばれた)の権利も、不安定なものだった。

戦後、日本のナショナリズムはアメリカの占領でさらに複雑になった。日本国憲法には国民の権利が明確に書き込まれたがその憲法自体はアメリカの指示で制定されたものだった。日本人は主権回復から70年以上経っても、いまだに自分たちの手による憲法すら持てずにいる。

約1年前、銃撃事件で亡くなった安倍晋三元首相は、その日本の不安定なナショナリズムを安定させようとした人物だった。熱心に拉致問題に取り組み、国民投票法制定を成し遂げたのみならず、憲法改正を進めようとした。これは国民と国家の関係を考え直し、日本という国家を日本人という国民のためのものにしようとした試みだった。しかし、それは未完に終わった。今の岸田文雄政権が第一に取り組むべきは、安倍氏の未完のプロジェクトを完成させることだと思う。

註:ナショナリズム

国家または民族の統一・独立・発展を推し進めることを強調する主義・運動。

▷ 「国家主義」「民族主義」「国粋主義」などと訳す。 nationalism

☆

■ 米中対立は文明の衝突なのか

コラムを後で読み返したい時のために、書き起こして掲載しています。

気に入った新聞コラム。

ジャーナリスト・古森義久氏のあめりかノート

「米中対立は文明の衝突なのか」

2023/7/17 古森義久 国際 米中対立古森義久のあめりかノート

まさに文明の衝突だと思いますね。今後アメリカが対応をどう変えていくのか?

2023/07/18

古森 義久(こもり よしひさ、1941年〈昭和16年〉3月11日 - )は、日本のジャーナリスト。麗澤大学特別教授。産経新聞ワシントン駐在編集特別委員兼論説委員。一般社団法人ジャパンフォワード推進機構特別アドバイザー。国際問題評論家。国際教養大学客員教授。ジョージタウン大学「ワシントン柔道クラブ」で指導経験がある柔道家。

米中対立は文明の衝突なのか 古森義久

米国と中国の対立は最近の両国高官の一連の会談にもかかわらず、険しさを増している。特に米側では両国の対立は民主主義と全体主義という政治理念のぶつかり合いだけではなく、文明の衝突だとする新たな見解が議会や中国研究界の有力者から表明されるようになった。

「文明の衝突」論とは米中両国はそもそも歴史、文化、伝統、社会、民族などを総合した文明が異なることが衝突の主因だとする考察である。米国の民主主義から中国の共産主義に対して個人の自由や人権の抑圧を非難するというイデオロギーの衝突だけではない、とする主張だ。その差異には人種の違いまでが含まれるため断層の認識は格段と深く、険悪な色をも帯びる。

米国で最近、国政レベルで中国との対立を「文明の衝突」と定義づけたのは上院有力メンバーのマルコ・ルビオ議員だった。共和党の論客として上院外交委員会で長年、活躍し、2016年の大統領選ではドナルド・トランプ氏に挑戦した政治家である。

ルビオ議員は今年春、ワシントンの大手研究機関「ヘリテージ財団」における対中新政策発表の集会で基調演説し、以下の骨子を強調した。

「私たちは今の世界で人間関係のあり方をめぐる衝突に直面している。米国が建国以来、最大の価値としてきた個人の自由や創意に対し中国はその種の西洋的文明は資本主義とともに終わりつつあると断じて挑戦してきた」

「中国の共産党政権は個人の創意や批判を抑え、服従を強いる。この中国型モデルはいまの政治や政策を超え、中国の歴史そのものに由来する。国家や人間のあり方のこの種の挑戦は文朋の衝突以外のなにものでもない」

ルビオ議員は以来、議会での対中政策論議などでこの「文明の衝突」論を、表現を微妙に変えながらも繰り返してきた。その見解が中国研究の大御所とされるマイケル・ピルズベリー氏に支持されたことも注目に値する。

同氏は中国の軍事戦略にとくに詳しく、米国の歴代政権の対外戦略、対中戦略の重要な地位に就いてきた。

ピルズベリー氏は、現在はヘリテージ財団の中国研究の中心にあり、「新冷戦に勝つ 中国に反撃する計画」という長大な政策勧告書を発表した。ルビオ議員が演説したのはその発表の集会だった。ピルズベリー氏はその場でも「文明の衝突」に同意した。

同氏に直接、その点の見解を尋ねてみると、以下の答えが返ってきた。

「ソ連との対立はイデオロギーが主因だった。だが、ソ連とは宗教も合めて、西洋文明や歴史認識などといった共通項があった。一方、中国とは文明が異なる。民族、社会、歴史、文化、伝統などの総合という意味で、文明が異質なのだ」

「中国側でも習近平国家主席らが『中国は西側とは異なる例外的な文明を有しているのだ』とよく述べている。その文明の相違は人種という要素をも含むため、細かな神経の配慮を要することにもなる」

この意見が現実の反映だとすれば、米中対立は政府高官の対話の推進などでは解決はほど遠いということになろう。(ワシントン駐在客員特派員)

☆

■ 現代アメリカの保守主義・運動小史

最近、FBコラムで学んだこと

現代アメリカの保守主義 運動小史

江崎道郎 FB記事 2023/06/21

アメリカの保守主義の本質の6つの「規範」は、非常に勉強になりました。

自称「保守派」が日本には多いが、日本には日本の保守主義があり、アメリカと同じである必要はない。

その通りだと思います。政治家にはもっとしっかりして欲しいですね。

2023/06/28

江崎 道朗(えざき みちお、1962年 - )は、日本の評論家、情報史学者。専門は安全保障・インテリジェンス・近現代史研究。福岡県大川市生まれ。福岡県立伝習館高等学校を卒業。1984年、九州大学文学部哲学科を卒業。「日本を守る国民会議」事務局、日本青年協議会月刊誌『祖国と青年』編集長を経て、1997年から日本会議事務総局に勤務、日本会議国会議員懇談会の政策研究を担当する専任研究員。2020年3月には渡瀬裕哉、倉山満とともに「救国シンクタンク」を設立した。

●現代アメリカの保守主義・運動小史・江崎道郎監修

戦後のアメリカにおいて、保守主義を小ばかにする当時のアカデミズムに対して真っ向から反論を挑んだのが、当時三十四歳のラッセル・カークであった。

リベラル勢力は、ルソーの影響でキリスト教道徳や慣習に代表される伝統的価値観を否定しているが、その結果、フランス革命では無秩序状態が生まれ、治安を維持するために政敵を断頭台に送る恐怖政治が出現したではないか――イギリスの政治家エドマンド・バークは当時、フランス革命をこう批判した。

このバークの政治哲学を改めて「発見」したカークは、その著書The Conservative Mind (一九五三年、邦訳版『保守主義の精神』会田弘継訳、中公選書、二〇一八年)において、「祖先たちが築いてきた伝統的価値観を受け継ぎ、道徳的な秩序を維持していくことによってのみ自由で多様性ある社会生活を享受できるのだ」と主張し、「保守主義」こそが自由と自主独立の精神を守ることができることを説得力ある言葉で示したのだ。

本書でも詳しく述べているが、保守主義の本質は次の六つの「規範」にあるとカークは断言した。

一、個人の道義心が不可欠であることは言うまでも無く、神の意志(A divine intent)が社会を規定する。

二、最も急進的な体制は個人の自由が制限された画一性で特徴づけられる一方、伝統的な社会生活は多様さと神秘に満ちている。

三、文明社会は秩序と階級とを必要とする。

四、個人の財産と自主独立(Freedom)は不可分の関係にある。

五、人は理性よりも感情によって、より一層左右されることを知った上で、自分の意志と欲望を制御しなければならない。

六、社会は緩やかに変わらねばならない。

自由と民主主義や資本主義などをなんとなく支持している人たちは、単なる「保守派」に過ぎない。本気で自由を守ろうと思うならば、この六つの規範に基づく「保守主義」に立脚すべきだと、カークは説いたのだ。

アメリカの「保守主義」には、こうしたしっかりとした理論があるのだが、同盟国のこうした基本的なことさえ知らない自称「保守派」が日本には多いのが、いかにも残念だ(日本には日本の保守主義があり、アメリカと同じである必要はないと考えているが、同時にアメリカの保守主義の基本哲学ぐらいは知っておくべきだ)。

☆

鎌倉寺社探訪・読書のまとめ・近現代史記事紹介・オートシェイプ画・四季月記

鎌倉寺社探訪・読書のまとめ・近現代史記事紹介・オートシェイプ画・四季月記