読書のまとめ-3(読後画像・要約)

☆

■ よみがえる戦略的思考 佐藤優著

よみがえる戦略的思考 佐藤優著

2023/7月 2023/06/12読了

なかなか鋭い視点です。

対ロシアの外交官として世界を見てきた、佐藤優氏は、抑止力の理論は通用しない。「核共有」「敵基地攻撃能力」も通用しない。我が国の外交は「敵を作らない」が原点。核禁止条約を冷笑するな。戦略的思考が大事、戦前の日本のように価値の肥大化は良くないと言っています。

一方SNSでは誰かは忘れたけど、核抑止ができなければ、日本が敵基地を攻撃している間に、敵国が核を、東京、大阪、京都、福岡に6発撃てば日本は終わると言っていたが、これはかなり現実的な発言だと思います。

国際関係は、「価値の体系」「利益の体系」「力の体系」が複雑に絡み合った動的体系である。

戦争の危機はなぜ去らないのか?今こそ、価値観外交ではなく現実主義的外交が必要だ。

国際関係の三つの体系は「価値の体系」「利益の体系」「力の体系」の動的体系。戦略的思考を欠いたために、戦前の日本では悲劇的事態が起きた。現下の危機を克服するために、戦略的思考をとり戻せ!

①国家間の関係を総合的に整理する

②「強いロシア」にかけた安倍外交

③歴史でみるウクライナ戦争

④コメディドラマ「国民の僕」を読み解く

⑤ロシアから見たアメリカ

⑥ウクライナと核兵器を考える

●「抑止力の理論は通用しない。

●リアリズムから乖離した核共有論。

●「敵基地攻撃能力」は完全に時代遅れの概念です。我が国の外交は「敵を作らない」が原点だったはず。

●戦争は人間の心から起きる。米国が考えているのは「管理された戦争」。

●核禁止条約を冷笑するな。核禁止条約は価値観と関わってくる。根っこにあるのはヒューマニズムです。

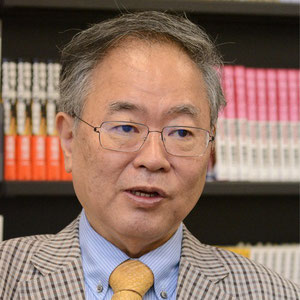

佐藤 優(さとう まさる、1960年〈昭和35年〉1月18日 - )は、日本の作家、元外交官。同志社大学神学部客員教授、静岡文化芸術大学招聘客員教授。学位は神学修士(同志社大学・1985年)。在ロシア日本国大使館三等書記官、外務省国際情報局分析第一課主任分析官、外務省大臣官房総務課課長補佐を歴任。その経験を生かして、インテリジェンスや国際関係、世界史、宗教などについて著作活動を行なっている。東京都渋谷区生まれ。1975年、埼玉県立浦和高等学校入学。高校時代は夏に中欧・東欧(ハンガリー、チェコスロバキア、東ドイツ、ポーランド)とソ連(現在のロシア連邦とウクライナ、ウズベキスタン)を一人旅する。同志社大学神学部に進学。同大学大学院神学研究科博士前期課程を修了し、神学修士号を取得した。1985年4月にノンキャリアの専門職員として外務省に入省。5月に欧亜局(2001年1月に欧州局とアジア大洋州局へ分割・改組)ソビエト連邦課に配属された。1987年8月末にモスクワ国立大学言語学部にロシア語を学ぶため留学した。1988年から1995年まで、ソビエト連邦の崩壊を挟んで在ソ連・在ロシア日本国大使館に勤務し、1991年の8月クーデターの際、ミハイル・ゴルバチョフ大統領の生存情報について独自の人脈を駆使し、東京の外務本省に連絡する。アメリカ合衆国よりも情報が早く、当時のアメリカ合衆国大統領であるジョージ・H・W・ブッシュに「アメイジング!」と言わしめた。佐藤のロシア人脈は政財界から文化芸術界、マフィアにまで及び、その情報収集能力はアメリカの中央情報局(CIA)からも一目置かれていた。日本帰任後の1998年には、国際情報局分析第一課主任分析官となる。外務省勤務のかたわら、モスクワ大学哲学部に新設された宗教史宗教哲学科の客員講師(弁証法神学)や東京大学教養学部非常勤講師(ユーラシア地域変動論)を務めた。

☆

■ 統治者から見た「徳川の平和」・山内昌之著『将軍の世紀』

私が気に入った新聞コラム・本ナビ

『将軍の世紀』 山内昌之著

統治者から見た「徳川の平和」 磨井慎吾氏 ライフ 学術・アート

鎖国時代の徳川の平和の社会機構は非常に興味がありますね。

2023/06/11

統治者から見た「徳川の平和」 山内昌之・東大名誉教授、

『将軍の世紀』刊行

約270年にわたる「パクス・トクガワナ(徳川の平和)」とは、いかなる時代だったのか。イスラム史の泰斗で、日本近世史への深い造詣でも知られる山内昌之・東京大名誉教授が刊行した大著『将軍の世紀』(上下巻、文芸春秋)は、徳川将軍15人の治世を追いながら、日本が諸勢力分立の中世を脱し、統一的国家体制の整備へと進むさまを描く。リーダーのあり方など、史論的要素も豊富に盛り込んだ江戸通史だ。

戦国乱世を終焉(しゅうえん)に導いた織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三英傑。その中で山内氏が最も高く評価するのは、家康という。「いま一般に人気があるのは信長で、徳川時代は退屈だと思われがちだけど、私としては疑問がある。歴史における至上価値はやはり平和であり、国民に負担を強いることなく平和を維持する君主こそが優れたリーダーなのであって、その観点から評価すれば家康、秀吉、信長の順になりますね」

家康の偉大さは、京都の天皇から自立した武家政権を樹立し、並存する豊臣政権を慎重に滅ぼして安定化への道筋をつけたことだけでなく、何より統治の継承に成功したことにある。以後、2代秀忠、3代家光と代を重ねるごとに、官僚制の整備や大名の序列化など、全国支配の土台は着実に固まっていった。

評価高い4代家綱

歴代15人の中で、地味ながら評価が高いのが4代家綱だ。「将軍はうるさいことを言わず、老中や若年寄ら高級官僚を介して統治するという徳川の行政機構が、最終的に完成を見たのが家綱の時期。こうしたシステムを整えないと、権力は永続化しない。焼失した江戸城天守の非再建決定や玉川上水の開削など大きな判断を下す一方、人間的には非常に穏やかで、家臣間の抗争も最小限に抑えた」

逆に、酷評されるのが11代家斉。その治世下、内では財政赤字や社会不安で幕府の権威が崩れ、外では極東に進出したロシアとの間で緊張が高まった。「50年間も統治して、結局何をやったのか。自らの贅沢(ぜいたく)を続けるため、北方対策などの必要な支出を惜しみ、幕府の屋台骨を自ら毀損(きそん)した。幕府瓦解(がかい)のターニングポイントは、家斉の代ですね」

また、15代慶喜の実父で、尊皇攘夷(じょうい)論の主唱者として幕末政局の重要人物となった水戸藩主・徳川斉昭に対しても、名君とする世評とは正反対のきわめて厳しい見方を示す。

「本音では開国やむなしと認めていながら、自分は長年攘夷論を唱えて地位を築いてきたから、いまさら開国派に転じるわけにはいかない、などと漏らす。政治家として、きわめて無責任な態度と言わざるを得ない。そして彼の奉じる尊皇史観は、幕府のためにという彼の主観と根本で両立しない。徳川の政治家としては、明らかに失格です」

本書の人物評価の底にあるのは、為政者としての責任感の有無だ。

「政治家の一番の評価基準は、統治者として有能であるかどうか。つまり、民に平和や幸福、繁栄、豊かさを保証できるかであって、個人の性格や倫理性は二義的な問題です」

イスラム史との比較

長年にわたってイスラム史を研究し、中東における近代化の問題を考えてきた中で、日本と比較する視点は常に持っていたという。明治以降の近代化を準備した徳川時代を見渡して、改めて現代と共通する面も多く感じたと話す。「日本の統治機構、特に天皇と将軍の関係ですね。政治的な権能を有しない江戸時代の天皇と、戦後の象徴天皇制における天皇は、近いものがあるのではないか。そうした現代の問題を考える際にも、この時代は非常に興味深いのです」(磨井慎吾)

山内 昌之(やまうち まさゆき、1947年8月30日 - )は、日本の歴史学者(中東・イスラーム地域研究・国際関係史)。学位は、博士(学術)(東京大学・1993年)。東京大学名誉教授、武蔵野大学国際総合研究所特任教授、ムハンマド五世大学特別客員教授、株式会社富士通フューチャースタディーズ・センター特別顧問。北海道小樽市出身。東京大学教養学部助教授、東京大学大学院総合文化研究科教授、明治大学研究・知財戦略機構特任教授、三菱商事株式会社顧問、株式会社フジテレビジョン特任顧問などを歴任した。専門はイスラム地域研究と国際関係史。『スルタンガリエフの夢』(サントリー学芸賞)、『ラディカル・ヒストリー』(吉野作造賞)、『中東国際関係史研究』など著書多数。平成14年、司馬遼太郎賞。18年、紫綬褒章。

☆

■ 驕れる白人と闘うための日本近代史 松原久子著 要約1

驕れる白人と闘うための日本近代史 松原久子著

2023/6月 2023/06/10読了

驕れる白人と闘うための日本近代史 松原久子著 要約1

まえがき~序章~1~4

ドイツで出版:「Raumschiff Japan」『スペースシップジャパン』宇宙船日本 1989年発行 34年前

父松原宏整・・人間にとって時間と空間は限られている。発想は無限だ。

■訳者まえがき

本書は、Raumschiff Japan スペースシップジャパン 宇宙船日本の邦訳である。

1989年発行 34年前です。

他の著書は プレジデント社の

「日本(人)よ、外に向かって発言しなさい」

「言挙げせよ日本・欧米追従は敗者への道」・・「日本の弁明」「言葉による自国の防衛」である。

松原氏が出演した、ドイツテレビ討論番組「過去の克服―日本とドイツ」での逸話。

ドイツ代表への反論・・ホロコーストは民族絶滅を目的としたドイツの政策であって、戦争とは全く無関係の殺戮であること、そうした発想そのものが日本人の思推方法の中には存在しない。

英国代表への反論・・彼らの認識が一方的且つ独断的であることを指摘し、史実に基づいて日本の立場を説明、弁明した。

なぜ日本人は「日本の弁明」をしないのか?

松原氏は日本を言葉で防衛している貴重な日本人である。

原初の副題は「真実と挑発」となっている。

それは、歴史的事実、真実をきちんと伝えることである。・・それは西洋人には「挑発」を意味する。

視聴者からの花束のカードの内容・・「あなたの言うことは腹立たしい。でも本当だから仕方ない」。

まさにこれが「真実と挑発」という意味である。

■序章「西洋の技術と東洋の魅力」

●雑誌記事「西洋の技術・・・」・・『ひかり』は西洋の技術ではなく、日本が開発したもの。

●高速輸送というコンセプトで最初に導入したのは日本の新幹線。ドイツ、フランスも視察した。

●アメリカの生活様式に感銘しドイツは高速道路に注入。かたや日本は鉄道による輸送を優先した。

列車システムにエネルギーを投入したのは正しかった・「経済的であり合理的だった」。

●技術を借用するのはよいことだ。ただし借用するのがヨーロッパ人であれば。

●ヨーロッパ人が他民族、多文化圏から何か役に立つものを取り入れれば、彼らは自分たちがいかに文化的に開かれ、受容能力があるかを誇らしげに語る。そこに何かを付け加え成功したならば、「独創的」だと評価する。ところが、もともとヨーロッパの発想であったものをどこか他の国で、例えば日本が借用し、応用した場合には、この「独創的」という言葉はまず使われない。

●ヨーロッパは間違いなく、その優れた独創性を賞賛されるに値する。だが不思議に思うのは、ヨーロッパ文化の体面を顕示する際の、あのバランスの欠けた態度である。自分たちだけが、独創的なのだと主張するあの断固たる態度である。その態度が、私にはどうしても我慢ならない。

■第一章 世界の端で・・「取るに足らない国」だった日本

●日本・・この島国の住民は自分の国を日本、日出ずる国、と呼んでいる。

農業に利用できるのは国土の総面積の約17%に過ぎない。

●16世紀中頃からは、ポルトガル商人の種子島漂着をきっかけに、日本をキリスト教化しようという努力が一世紀近くにわたって続けられた。しかしこれは鎖国によって未遂に終わり、島国は忘却の彼方に沈んでいった。

●アヘン戦争を仕掛けて中国を屈服させた欧米列強が、今度は、虎視眈々と日本を取り囲むようになってはじめて、日本は開国に踏み切った。ここで特筆されるべきは、日本が欧米の植民地にされなかった、という一点である。

●当時の欧米の認識は単なる原料納入者、工業用品の従順な買い手いったところ。

ところが日本人は彼らの期待を見事に裏切った。19世紀が終わりに近づいた頃には、日本人は、鎖国による技術分野での遅れを取り戻し、欧米の水準に追いつくために必死の努力をしている唯一の非白色人種であることが、誰の目にも明らかとなった。

●しかしその後でも、日本人は長い間国際社会の、そして世界経済の端役だった。欧米の目には、日本人は西洋風に仮装した奇妙な人たちとしか映らなかった。

●彼らの見方を変えたのは日露戦争である。「白人は征服されない」という数世紀にわたって築かれた進行が砕かれたのである。植民地支配に甘んじなければならなかった人々は喝采し、勇気を与えられた。一方、欧米人は警戒心を抱きはじめた。「奇妙な黄色い人間がのさばってきた」という不快感が欧米に広がったのである。中でもドイツ帝国の皇帝ヴィルヘルムに二世は、黄禍論を唱えて日本を危険視した。

●当時ドイツ帝国は、イタリア、オーストリアと同盟関係にあり、アフリカやインドからアジアにかけて植民地をもつイギリスやフランスと衝突するようになり、それはやがて第一次世界大戦で爆発した。

●第一次世界大戦で、日本は連合国側についた。日本はイギリスやフランスに、輸送船、軍艦、武器を大量に供給した。このときに磨かれた技術力が原動力になり、日本は大戦後、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、カナダに次ぐ世界の第六番目の輸出国へと進出したのである。

●1920年代になると、日本は欧米の植民地保有国との通商上の構想に巻き込まれていった。それは中国大陸と太平洋地域での市場の取り分の問題である。30年代、関東軍が政府の意向を無視し満州を独立させ、状況は先鋭化した。

●日本の軍部はドイツを感嘆と畏敬の念をもって見るようになった。そして国家社会主義のドイツとファッシズムのイタリアの両国と手を結び、第二次世界大戦の「枢軸」国となった。

●第二次世界多戦の後、ドイツと同じように日本も経済復興のために全力をつくした。

●私が初めて日本を離れてアメリカに来たのは、1958年だった。日本の通貨は60年代半ばまで他国の通貨と自由に交換できなかった。為替レートは1ドル360円に固定されていた。

●50年代の終わりの頃のアメリカ人は、驚くほど徹底した楽天主義を謳歌していた。キリスト教の神は人間に、大地を征服せよと命じた。アメリカ人は特にこの命令を徹底的に遂行することを誇りにしていた。4年間の私のアメリカ滞在が終わりに近づいた頃、日本は安い消費財の供給国として登場したのだった。トランジスターラジオ、レコードプレーヤー、ビニールレインコート、傘、等。

●60年代の初め、私はアメリカからドイツに渡った。当時日本はまだ地平線のはるか彼方の国だった。ほとんど一方的な、間違った一般常識として、認識されていた。ちょうどその頃、ドイツは奇跡の経済復興を果たした後の花盛りの季節を謳歌していた。ドイツ人はお伽の国からやってきた私が、ドイツの全てに驚嘆することを期待していた。私にたいする彼らの望みは、ドイツ人が日本人に抱いている型どおりのイメージを満足させることだった。それは社会の中に何となく行き渡った不文律である。

●なぜ欧米人は教育程度に関係なく、日本人についてそういったイメージを抱くようになったのかに興味が湧いた。多くは、旅行記、映画、テレビから伝え聞いた先入観であり偏見である。

●70年代後半から80年代になると、日本は異国情緒に包まれた不思議な国ではなくなり、その代わり、とんでもない猿真似の国だと言われはじめる。優秀な技術を我々から知らぬ間に盗み取り、世界市場制覇をもくろむ怪しからん国である。

●60年代半ばから私はドイツ語圏の新聞雑誌やテレビ討論、ドキュメンタリーを通して、日本の関する欧米人の偏見を指摘し、風刺し、弾劾してきた。そうこうしているうちに私は、欧米人は歴史というものを非常に大切にする人たちであることが分かってきた。それは古代ギリシャから現代に至るヨーロッパの歴史であり、それこそが「世界史」だと彼らは認識している。特に大航海時代以降、欧米人がいかに華々しく世界に発展したかが重要で、科学技術、医学、経済学から法体系、社会思想の全てがヨーロッパから発信されたと彼らは考えている。日本人には、自分たちが拠って立つ歴史の蓄積がないからである。・・いささか極端な言い方をすればこういったところが彼らの日本観なのだ。

●こうなる原因は何か? それは自分たちの歴史を誇り、その蓄積に自信を抱く欧米人が、日本の歴史の水準を知らないからである。自分たち以外の文明がどうやって形成されたのか、真面目に考察しようとしないからである。日本は鎖国の中で何を蓄積したか?の認識が皆無であることが、欧米の日本医タイルス偏見の土台となっているのである。

●そこで私は、この書において、鎖国以降の日本の歴史をたどってみたいと思う。

●第1点は・・鎖国時代に作り上げられた日本社会の仕組みをよく知っていれば、日本が開国後、迅速かつ徹底的に近代化を実現できたことは全く驚くに足りないこと。

●第2点は・・鎖国時代の日本社会を正確に考察すれば、今日の日本を理解することができること。

●第3点は・・限られた資源の中で平和に暮らした鎖国時代の日本人の知恵は、二十一世紀の地球にとっても、大いに重要であること。鎖国時代、日本では、3000万人の人々が限られた面積の国土で200年以上もの間、驚くほど穏やかに、平和に仲良く暮らすことに成功したのである。極端な貧富の差もなく、人々は概ね豊かであった。

■注釈 215年間の鎖国

●鎖国(さこく)とは、江戸幕府が、キリスト教国(スペインとポルトガル)の人の来航、及び日本人の東南アジア方面への出入国を禁止し、貿易を管理・統制・制限した対外政策であり、ならびに、そこから生まれた日本の孤立状態、外交不在の状態及び、日本を中心とした経済圏を指す。

●概要:一般的には1639年(寛永16年)の南蛮(ポルトガル)船入港禁止から、1854年(嘉永7年)の日米和親条約締結までの期間を「鎖国」 (英: closed country) と呼ぶ。215年間。対外関係は朝鮮王朝(朝鮮国)及び琉球王国との「通信」(正規の外交)、中国(明朝と清朝)及びオランダ(オランダ東インド会社)との間の通商関係に限定されていた。鎖国というとオランダとの貿易が取り上げられるが、実際には幕府が認めていたオランダとの貿易額は中国の半分であった。

●3代将軍「徳川家光」(とくがわいえみつ)の代である1639年(寛永16年)に完成した鎖国体制は、ペリー(アメリカの海軍提督)来航がきっかけとなった1854年(嘉永7年)の開国まで、200年以上にわたって続きました。

■第二章 劣等民族か超人か 「五百年の遅れと奇跡の近代化」という思い込み

●十九世紀の中頃、日本は鎖国を解き、おずおずと扉を開いた。途端に西洋の波が怒涛のごとく流れ込んできた。閉ざされた空間の中で、人間と自然の間の微妙なバランスを保つことに心を砕いてきた日本社会に、根本的に異質な精神が入ってきたのである。すなわち、全てを征服したい、征服した後のことはそれから考えるという拡張謳歌の精神である。

●西洋人にとって重要なことはただ一つ、日本はキリスト教ヨーロッパ文化圏の外にあるということだった。

●開国した時の日本の文明は、西洋の五百年後ろを、足を引きずって歩いていたという妄想は、数え切れないほどのバリエーションで繰り返し語られ、彩色された。

●五百年先を走り続けた西洋文明に一気に追いついた民族が世界の片隅にいるという現実は、多くの人々を興奮させた。ヨーロッパ世界の脅威になる天才的な超人か、はたまた悪魔か。

●なぜ他の国々は日本と同じことを成し得なかったか。

●日本が十九世紀の後半に置かれた状況と比較。国際的な開発援助なし。財務援助なし。文化交流計画もなし。工業先進国との留学制度もなし。国際連盟・国際連合もなし。世界銀行もなし。あったのは過酷で、情け容赦のない植民地主義だけだった。日本は西洋人の助けをかりなかった。

●日本政府は開国後、「自国の費用で」何百人という日本の学生をヨーロッパの工業国に留学させた。そして日本政府は、同様に「自国の費用で」学者や技術者を日本に招聘した。

●しかし現実には、工業化のための前提条件は、当時すでに十分に満たされていたのである。国を開いた十九世紀半ばには、日本には貧富の極端な差はなく、富は広く分配されていた。また手工業の教育訓練を受け、学習意欲がある。というより学習熱に取りつかれた若者がたくさんいた。見事に運営された学校制度があった。総人口との比率で、全てのヨーロッパ諸国よりも多くの人たちが、読み書きができた。数世紀前から国内市場が栄え、見事に張り巡らされた交通網と、それに付随する道路、運河、船の航路といった産業基盤も完備していた。資金は、贅沢を第一に考える人たちではなく、投資事業に意欲を持った人たちの懐の中にあった。

●手工業から工業化された生産工程への切り替えを可能にするためには、教育・訓練を受けた人の存在、学習能力に優れていること、輸送網も不可欠(道路、河川、運河、海路)、十分な運搬手段も必要(馬、車、船、中継所、旅館、倉庫のカブ施設)、資金は不可欠、金融機関、銀行。

●工業化を実現するための必要最小限の条件は、十九世紀半ばの日本では、すでに十分に満たされていた。

●近代化を妨げる最大の問題は、富の不平等な配分である。ロシア、スペインの遅れは。原因は貧富の差が大きかったということである。

●日本医は革命がなかった。結局日本ほど、貧富の差、上層と下層の差が極端でない国は、世界のどこの国、どこの民族にもないということである。ヨーロッパ人はフランス革命によって、自由、平等、博愛がなじみのものになったというが、フランス革命の必要性はなぜ生じたか、である。

●住民の間で個々の集団の格差があまりにも極端になると、その社会は不安定になるということは、日本人に根ざした常識である。鎖国時代においては、この考え方が国の基本方針にさえなっていた。

●さらに日本人は、狭い国土の中でパニックを避ける知恵を身につけていた。ヨーロッパ人は隣国と戦争をすることによって鬱積した苛立ちを発散させ、植民地で日頃の鬱憤を晴らした。日本人は自己の中で完結させなければならなかった。それは、いつでも目に見えない自分の繭に引きこもることができる能力を身に付けていた。日本人は周囲と関りたくなければ、周囲を超越することができる。自分自身の世界に悠然と構え、まどろむことさえできるのである。これはみな鎖国時代の遺産である。

●また一方日本語は、」断定的な表現を避け、暗示という綿のように柔らかい表現方法を発達させた。それによりクッションの入った意思の疎通が可能となり、刺激的な物言いが和らげられ、過敏な反応も回避することができた。それは狭い社会で物理的に生き延びていくための方法だった。そこで日本では礼儀作法が発達した。この作法は、相手と人為的な距離をつくるための手段なのである。

●譲歩で自分の意見を通す一見矛盾した論理は、屈して折れない「竹の知恵」である。

●長い間私は、日本人の「いつも、協調を、探し求めたい」「決して、対決には、陥りたくない」という生き方は、ヨーロッパ人には本質的に異質なものと思っていた。

●英国紳士はいかにして生まれたか。「自制心は英国紳士の特徴」と言われるが、同じ島国に生きてきた日本人とは全く異なった状況にあった。紳士に脱皮した時代には、すでにほぼ全世界を支配していた。彼らは植民地を占有していた。植民地は、本国で規制に従おうとせず、紳士として振舞おうとしない人たちに、広い活動領域を提供したのである。日本人にはこういった選択の余地はなかった。日本人の生活圏は、山と海の間の狭い平地の部分だけだった。

■第三章 草の根民主主義 江戸時代の農民は「農奴」ではなかった

●「この地球上で、素朴な農民や小売商人からなる国家が、短期間に、世界有数の工業先進国へと飛躍を遂げた例が他にあるだろうか?」在日ドイツ人特派員が日本について書いたドイツの新聞記事。この「素朴な農民」という言葉からヨーロッパ人が連想するのは「農奴」である。貴族の主人や大地主から搾取され、殴打され、鞭でたたかれる農奴である。反抗的で、暴動を企て、藁に上に寝て、涙をながしながらパンを食べ、一年に一度新しいズボンをはき、五年に一度一足の靴を手に入れ人たち。生涯一度も風呂に入らず、自立も考えず、読むことも書くこともできない人たちを頭に思い描くのである。

●これは、産業革命以前のヨーロッパの農民に関する資料を調べた時に、必ず出会う農民の姿、生活である。ヨーロッパにおける農民の決定的な特徴は、人々の食料の生産をひとえに担っていたにもかかわらず、領主の横暴の最大の犠牲者だったということである。農民はヨーロッパ社会の最大の集団であったが、同時に社会の最も弱い構成員だった。

●それでは、鎖国時代の農民の状況はどうだっただろうか。彼らもまた、数からいえば日本社会の最大の集団であった。3000万人人間を養う食料を確保するためには、多くの人出が必要だった。日本の農民も当然村に住み、田畑を耕した。ここまではヨーロッパの農民と同じである。しかし日本の農民は、庄屋や地主の横暴の犠牲になる心配はほとんどなかった。しれどころか、彼らは自立していたのである。農民には確固たる地位が与えられていた。当時の日本の社会は、士農工商という四つの階級に分かれていたが、農民は武士に次いで第二番目の地位にあったのである。

●日本のいたるところに自立した村落共同体が作られた。どの村にも議会である「寄り合い」があった。メンバーの中から代表者と二人の委員が選ばれ、対外的に村を代表した。年貢、つまり納税について村の意見を代弁した。税の額は米で計算。日本では最大限の公正を期した税体系の整備が試みられた。すべての水田が測量された。納税額を決める際に、農民は村の代表者を通して協議・決定に参加する権利をもっていた。「近世農民生活史」「近世村落の構造と家制度」から。

●日本全国が被害を蒙った大災害の年を除けば、農民たちは大体うまくいっていたといえる。年貢米を基にした租税制度と全国における米の配分も至極円滑に機能していた。

●日本では同時代のヨーロッパ諸国に比べて、公正と自治が高度に機能していた。農民たちは現在の統治システムに対して反抗しなければならないという感情に駆られることが少なかったのである。大名の改易や幕府の解体を求め、市民による統治を叫ぶ試みは、その萌芽さえなかった。

●日本の発展にとって決定的だったのは、農耕に使われている土地が全て課税されたわけではなかったことである。干拓、沼地排水、山腹を平らにしたりして得た新田には、ある一定期間(8年から15年)税金がかからなかった。この取り決めは、農民に新しい土地の開拓を試みる意欲を与えた。開拓案は村共同の計画もあった。

●そのため、農民は堤防工事や、測量技術、治水工事の技術などにも精通していなければならなかった。稲作には、綿密な感慨システムが必要である。雨水をためる貯水池やダムを作り、田んぼに水を惹くための用水路を作らなければならない。稲作・水田の技術。多方面にわたる課題があったので、日本の農民の多くは、読み書き算盤ができた。ほとんどの村には、寺子屋と呼ばれる学校があった。

●日本の農民に課せられた最も重要な拘束は、他の土地で働くために村を出ることが厳しく禁じられていたことだった。結婚による移住は例外だった。旅は非常に盛んだった。旅したい者は、村役人に届けて通行手形をもらう。届け出は法律で義務付け。名前、目的、旅の期間を公の登録簿に記入する。旅のほとんどは、巡礼地への参拝、農業の研修旅行である。記録によると総人口の三分の一の人々が旅行していた年もある。学習欲である。旅の費用は全村あげての積み立て。村人は協議・決定権をもって参加者を決めていた。民主的なやりかただった。

●なんの制約もなく全国を移動できる自由は、日本を均質的な国にすることに大いに寄与した。農業の発展につながる情報は短期間に各地に広がり、試験的に実施された。たくさんの書物が残された。

●書物には、病気の予防には毎日入浴する方がよいと書いてある。入浴は日本の農民にとっては、一般的なことだった。フランスの帰属の晩餐のいっぱいのワインのように。

●鎖国時代の人口がほぼ一定に保たれたのは、災害時の飢餓についで子供たちの死亡が人口の増加を阻んだためただと思われる。ジフテリア、天然痘、麻疹、百日咳、流行性耳下腺炎、伝染病の合併症、肺炎等。

●鎖国時代の肥料の入手。人間の排泄物が重要な供給源。町の排出物は振り当てられた村人が、月に一度定期的に農民が肥桶を担いでやってきて、それぞれの肥溜めから糞尿を運んでいった。百万都市の江戸でもこのシステムは円滑に遂行され、その他のごみの回収もこれと連動していた。肥料として利用できるものは、何であれ浪費することは許されなかった。日本の道路には、汚物、ごみ、くずの類は一切落ちていなかった。再生リサイクルの循環が実施されていた。町の道路ばかりでなく、街道でも同様だった。街道には決まった間隔で厠が設置されていて、糞尿は近くの村の農民が取りにきた。厠は農民たちによっていつも清潔になっていた。

●美味しくない魚、藻、は高度に圧縮乾燥された肥料に加工された。大豆を発酵させて醤油を造るときに出る搾りかすも肥料にした。油カス、灰、再利用された。これらの本も農民に読まれた。

●日本の村が発達した理由は、農民が村を出て町へ移住することを禁じた例の幕府の法律によるところが大であろう。

●日本が選択した方法は、将来のために間違いなくよい発展をもたらした。地方にはあちこち手工業の紡績工場ができた。すでに十八世紀半ばから、農民の全収入の四分の三以上は、稲作やその他の農業生産によるものではなかった。このことからも手工業的な工業活動が当時いかに大きな規模で行われたか想像がつく。

●今日なお日本経済を特徴づけている、かの悪名高い日本独特な感覚、すなわち集団主義的で排他的な共同作業に対する感覚と長期計画に対する感覚は、このような農村地帯で培われ発展した。鎖国時代の日本の「素朴な農民」の姿とは、異常のようなものだったのである。

第四章 税のかからない商売 商人は独自の発展を遂げていた

●「この地球上で、素朴な農民や小売商人からなる国家が、短期間に、世界有数の工業先進国へと飛躍を遂げた例が他にあるだろうか?」在日ドイツ人特派員が日本について書いたドイツの新聞記事。本章では「素朴な小売商人」について考えてみたい。

●ヨーロッパの商人たちは誇りを持った自意識に目覚めた人たち。彼らは富の力で完全に独立し、宮殿のような屋敷に住んで国王や皇帝にも影響力をもった。しかしこういった大商人はヨーロッパの商人階級の頂点にあった人たちで、ごく一握りにすぎない。大半は小さな町の小売商人、しがない行商人、大道商人などである。領主の横暴や聖職者の専横に身を委ねるしかない人たちだった。関税の負担に悩まされ、税金の徴収吏に追われ、戦争になれば債権を買わされた。

●日本ではどうだろうか。商人は、士農工商といわれる四つの階級の中で、手工業の下の最下位に位置していた。町の中で割り当てられた地域に居住しなければならず、同業組合で組織化されていた。京都と大阪の二大都市では、手工業者をいれると、住民の過半数に達していて、町の管理人も携わっていた。幕府のお膝元の百万都市江戸では、商人と手工業者を合わせると40万人以上で、50万人の武士に次いで多かった。

●当時の日本は二百六十余の藩に分かれていて、各藩の都市にも商人地区があった。日本全国で約200万人が商人階級に属していた。手工業者の総計は100万であったから、合わせると、全人口の約10%が商人と手工業者だった。

●日本の商人と手工業者は、政府である幕府から事実上全く注意を払われず、無視されていたという点で特異な立場にあったと言えるだろう。政府の統治の枠組みの中に商人と手工業者は入っていなかった。手工業者は人々が生活するための必要な道具を造る人たちであり、商人は品物や食料を売る人で、課税の対象として特に重要であると思えなかったのである。

●日本の商人たちは、この統治者に軽視されているという立場を数世紀わたって逆にメリットとしてきた。いわば政府の関心の外で独自の発展を遂げることができたのである。

●国内市場が統一されていたことは、彼らに大きな可能性を与えた。陸路、水路、の全国的な流通網があった。日本全国どこでも同じ度量衝を用いており、梱包の大きさも同じだった。ヨーロッパでは考えられないことだが、当時の日本ではすでに高度な規格化が実行されていたのである。畳、建具の大きさも全国的に統一されていた。貧富のさがなく。貧富の違いは製品の大きさではなく、材料の値段や品質の差だった。通貨も全国的に統一されていた。ドイツでは1870年に至るまで徴収されていた国内関税などというものは、日本では十七世紀が始まる前からなかったのである。

●商人階級は、幕府が彼らを重要視しなかったことによって、農民よりもさらに徹底した自主独立を享受することができた。京都、大阪、長崎、新潟などの直轄領では、幕府が行政官を派遣しただけで、事実上商人たちによって自主的に運営されていた。行政官の任務は、法律遵守、と反政府への動きの監視をすることに過ぎなかった。

●人口35万都市の京都は、日本で最も古い伝統豊かな商人の町であった。天皇や皇族の存在はウイーンやロシア皇帝のそんざいよりもはるかに小さなものだった。京都は何千人もの神官と僧侶のいる神社仏閣の町であった。神官と僧侶は四民(士農工商)以外の身分で、京都という町にとって重要な役割を果たしていた。毎年何十万人もの参拝者が訪れ、町の大切な財源になっていた。

●京都の商人と手工業者は町ごとに町内会のような自治組織を設置し、約4000人の世話役を選出。神社仏閣もこの自治組織に参与する権利を持っていた。町は、消防隊を運営、警察も維持した。さまざまな重要な係があった。戸籍係、登記係、土木係などである。町内会は同業者組合と合意の上、営業税を取り決めた。この税収によって全ての公共的な事業が負担された。京都では、ほかにも印刷、製本、青銅製工芸品、刀剣、陶磁器、漆工芸、薬剤などの製品が作られた。最初の大商社ができたのも京都で、1717年以前のことである。支店網は大都市に張り巡らされていた。絹、樟脳の流通。

●京都はまた日本の銀行発祥地でもある。最初の設立は1673年。「両外商」と言われた銀行はわずか数十年で飛躍的に発展し、全国的な金融機関となった。信用貸し、抵当権設定、手形証書発行、商品取引、先物取引に資金提供。当時の日本の銀行は、恐らくイギリスとオランダを除いたヨーロッパの他のどの国よりもはるかに進んでいた。一般市民も預金を預け、利息を稼ぐこともできた。

●大阪は全国各地から集まる商品の最も重要な積み替え地であった。米蔵があり全国各地から米が集まった。米蔵は大阪の商人たちによって維持、管理されていた。彼らには米取引に対する特別の認可が幕府から与えられていた。米のほかにも海産物、野菜、果物、大豆、乾物、油、塩、藁、紙などの価格が決められた。1700年以降大阪の市場で決められた価格は、8時間以内に江戸に伝達することが可能になっていた。旗による信号だった。江戸と大阪をつなぐ街道には旗小屋が設置され、箱根は人が走った。

●江戸の人口はすでに1700年前後には100万人の大台に近づき1750年頃には150万人を超えるまでに増加した。その頃、江戸には70万人の武士がいた。江戸の商人も手工業者も自立していた。自主的に組合を作っていた。経済の中心地である京都・大阪と江戸のとの間の交通量も相当なものだった。東海道は完璧に整備されていた。宿場は五十三か所、4キロごとに厩舎があり、宿場には旅館、食堂があった。風呂、遊興施設、音曲、踊り子、芸者組合なども完備していた。宿場の近くには店ができて、土産物などを売っていた。つまり、今日と何ら変わらないということである。

●宿場は同時に郵便局でもあった。郵便物の輸送と配達は、飛脚と呼ばれる特別な商人組合の手に任されていた。飛脚制度はすでに1614年からあり、手紙と荷物の全国的な輸送を一手に引き受けていた。郵便物の配達は日時が正確で、確実だった。料金は距離によって異なり、江戸と京都・大阪間では手紙が6日かかるのが普通だったが、定期的な速達便もあり、その場合は3日で届けられた。1746年には飛脚組合は個人客に配達を保証することができるようになった。これは貴金属や手形証書、その他の貴重品や書類の送付に重要なことだった。幕府も公文書類の送付に利用していた。幕府の書類を配達する郵便配達人は、二人一組の特別配達人で銅鑼を持っていた。

●開国してから、郵便制度はヨーロッパのやり方を範として国営化され、古い飛脚組合は解体した。郵便局員となって郵便局に勤めることを希望しなかった商人は、別の新しい仕事を探さなければならなかった。独自の運送会社を設立する者もいた。その中には、土佐藩の岩崎弥太郎が設立した三菱グループのように、今日も、全世界に広がる支店網を駆使し、独自の商船、飛行機をもって年間何百億ドルもの商取引をしている会社もある。

●開国後旧東海道も様相を変えた。道には線路が引かれ、宿場は鉄道の駅になり、近代都市に発展した。鎖国時代に、すでに道路網、運輸組織が拡張され、完備されていたからこそ、難なく移行することができたのである。それは工業化が始まった時、近代化の準備がほとんどなされていなかったヨーロッパよりもはるかに容易であった。

●またどの町の商人たちも、農民と同じように、寺子屋と呼ばれる独自の学校を運営していた。そこでは読み書き算盤という基本的勉学のほかに、音楽、習字、墨絵、詩歌、歴史、地理、といったものも教えた。商人という立場から、簿記、金融、商人心得の教育が行われた学校も都市にはあった。学校の経営は、その区域の商人たちから集めた資金と、生徒の親が支払う授業料で運営された。通信教育制度もあった。日本では十八世紀の初めに通信教育を専門に行っている学校があった。狙いは、普通の寺子屋では得られない意識を教授することであった。都市には、低額な料金で様々な分野の書籍を借りることができる貸し本屋があった。

●こうしてみると、日本は本当に「素朴な小売商人の国」だったのだろうか。そして開国後あっという間に世界有数の工業国に発展したことは、ドイツ人記者のいうように、不思議としか言いようのないことなのだろうか。私はそうは思わない。仔細に調べてみれば、あたかも蝶が蛹から羽化するように、自然なことだと分かる。

●日本の商人は、幕府や大名の専横に悩まされることがなかったことについて言及しておきたいとおもう。なぜかというと十八世紀および十九世紀初頭のヨーロッパでは、平和な時さえも、いかに専横や独裁が横行していたかということを忘れがちだからである。それにひきかえ日本では、商人は、長期的な計画を立て、従業員がベストを発揮できるように彼らを扱う術を会得し、顧客との関係は信用第一と心得て、これに邁進するならば、規模が小さくても確実な地位を確保する希望を持つことができたのである。

●そうはいっても鎖国時代を通じて国内市場での競争は激烈だった。1700年頃には、すでに市場はほとんど飽和状態だったのである。貨幣経済は十分に発達しており、資金はかなり均等に国民に振り分けられていた。大富豪もいなかったが、悲惨な困窮者もほとんど見られなかった。しかしそれ以降、日本の市場は常時商品の供給過剰に悩まされた。とにかく働きたい人間が多すぎるのである。日本は徹底的に供給過剰社会であった。

●同時代のヨーロッパには、パリやロンドンをなどいくつかの例外を除けば、「都市」はなく、人口2万人に満たない町が点々として、鉄道の敷かれるまえは交通の便も悪く、自給自足だった。品物は常に不足しており、希少価値を保っていた。それは商人が顧客を選り分ける社会であった。

●日本は逆で、商品が市場に溢れていた。市場で生き残りたいと思う手工業者は、何か新しいものを絶えず考案し続けなければならなかった。着想が斬新で、品質がよく信頼性の高い製品だけがチャンスを掴める市場が発達した。商人たちは最も大切な資金と顧客を宝物のように扱った。顧客の信用こそが第一だった。

●今日、日本の工業製品は、細部においては欧米の製品より優れたものが多いと一般的に言われている。日本製品は大体いつもデザインがよく、コンパクトである。品質も高く、日常の使用においても信頼がおける。形や使い勝手も欧米の志那より着想が豊富で、設計などもより入念で、機能性に優れている。数十年ほど前まではまだ全盛をきわめていない欧米諸国の工業部門を奈落の底に落とした日本人のこの能力は、いったい何に由来するのか。その答えは、400年前に始まったのである。日本が統一した経済圏としてまとまり、その後、鎖国という条件の中で、品質に対する高度な意識と商人的能力とを発展させた400年前に始まったのである。

☆

■ 驕れる白人と闘うための日本近代史 松原久子著 要約2

☆

驕れる白人と闘うための日本近代史 松原久子著 要約2

2023/06/10 5~8

第五章 金と権力の分離 侍は官僚だった

●「サムライ」・・この言葉は多くの欧米人が日本、特に昔の日本を考える時に、まず頭に浮かべる魔法の言葉である。「サムライ」は想像力をかき立てる。色鮮やかな衣装を身につけ、鎧に身を固め、兜をかぶっている。顔は無表情で寡黙である。時折低いうなり声をあげて刀を抜き一刀のもとに相手を斬り倒す。サムライは敬意と恐怖を抱かせる。サムライには、欧米人にとって、「これぞ日本」と考えているものが最も端的に具象化される。しかし、鎖国時代には、そのような奔放な男たちが登場する余地はなかった。当時、この国では農民が毎年納めている米も石高が貨幣の基礎になっていたという事実を思い出してほしい。

●農民も、職人も、商人もいずれも何らかの生産過程に多かれ少なかれ関わっている。ところがサムライは金銭的物欲的な価値を生み出す「物の生産」ということに何の関りも持っていない。彼らは将軍に使えようが、大名に使えようが、手当を受け取る人である。彼らの役目は、管理と事務以外の何ものでもない。

●武士階級はおよそ200万人いた。人口の7%である。彼らはいわばサラリーマンである。給与は米で支払われ、全体としてほぼ一定に決められていた。サムライの給与は、その間生活費は高くなったにもかかわらず、鎖国時代の初めから終わりまで固定されていたということである。給与が唯一の収入源であった。

●ヨーロッパの「封建的」という言葉はヨーロッパ人の歴史から来る苦い体験に基づいている。封建主義なるものはヨーロッパで中世の初期と後期に生じたある一定の社会形態であって、価値観を伴わない言葉である。ヨーロッパの封建主義はしかし退廃していった。

●日本では事情は全く異なっていた。大名にとって君主は幕府の将軍であった。大名260余人(二百六十余人)いた。彼らは領地に配属された管理者であって、決してその土地やそこに住む人間の所有者ではなかった。彼らは領地を侵すことは許されなかった。売却することも担保にすることもできなかった。

●幕府は呼び戻し、配置換えする権利を持っていた。後継者も将軍の同意が必要だった。どの大名領地にも城下町があった。大名は居城に住み、それを管理、維持する義務があった。幕府の許可なく城改築することは許されなかった。大名はその領地のサムライの最高雇用主であり、大名には裁判権の行使の義務がった。しかしその領地で起きた事件でも、全国的な重要性をもつものは、直ちに幕府に報告しなければならなかった。大名は他の大名と直接に交渉してはならなかった。将軍の判断を仰がなければならなかった。

●大名を厳密な監視下に置くために、参勤交代の制度で1年おきに1年間江戸に住まなければならなかった。江戸屋敷の大きさ、駐在するサムライの人数など全て指示されていた。

●日本人は世界的に見て特殊な条件の下に生きていた。一方で何代も引き継がれた鎖国によって、外からの脅威に対する警戒心は薄れていった。一方では、鎖国された国の内部に発生するすべて問題をできるだけ安穏に解決しなければならなかった。内乱を防ぐため、幕府は、階級間の調和を長期的な展望の上で保とうとした。この課題に対処するために、幕府は国民の大半を占める階級、すなわち農民、職人、商人の自治権を十二分に認めたのである。四民の下の賤民(せんみん)にも自治権が与えられた。彼らは人口の約1%を占め、屠畜や動物の皮を剥ぐ仕事、皮革の加工などの仕事が課せられた。他に牢屋の番人、墓堀り人、埋葬人、死刑執行人。都市の限られた区域に住まわされたが、自分たちだけの管理機構を持っていて、税金を納める必要がなかった。

●少なくとも十三世紀末から十四世紀の初頭には、国民にできる限り多くの自治の自由を与えた方が、国民を容易に操縦できるということに、日本の統治者は気がついていたと考えられる。この認識に基づいて地方自治のあの驚くべき民主的な制度が生まれたのであった。どの集団も地方での草の根民主主義の恩恵を享受し、自分が属している地域に対する責任感が大いに高められた。地方自治の制度で円滑に運ばれた。

●1775年頃、長崎にきたスウェーデンのカール・トゥンゲルグ氏が信じがたい事と報告。「しかし真実なのだ。日本という国は数千万人国民からこよなく愛されている。政府は専制政治を行うことも、統治者の都合のいいように勝手に法を曲げることもできないような体制の上に成り立っている。・・・正義は一個人の体面や専横に左右されることなく行われている」。この幕府のやり方は人間の本性に対する深い理解から生まれたものである。日本人はそれを知っていた。

●そこで、日本の統治者は国民に自治を与える以外、何をしていたのだろうか。答えは、日本の統治者は権力を実に巧みに分散さたのである。そうして出来上がった統治体制は、欧米人が知っているどの政治体制とも、根本的に異なるものだった。将軍は最高支配者であったが発言はあまりしない。将軍にはわずかな権力しか与えられていなかった。この将軍のあり方の上に全統治体制が成り立っていたのである。

●将軍は「老中」という幹部助言者の頭越しに、単独で物事を決定することができなかった。少人数後世の幹部助言者たちは、現代でいえば内閣の機能を果たしていた。老中は、世襲の譜代大名から成り立っていて、彼らの重要な任務は、幕府の統治政治の存続に腐心することだった。一方でその役職に任命されて就く助言者もいた。主に専門知識の有無に基づいて行われた。経済機構や河川道路問題の専門家、等優秀な人材が内閣に加えられた。もう一つ典型的な日本的なものは、内閣の全てが二重に、三重に、場合によっては四重に占められていたということである。そうすることによって、権力が一人の人間に集中しないようにしたのである。内閣の決定は全て満場一致でなければならなかった。

●このことは、統治という行為を極めて効率の悪い鈍重な仕事にしてしまった。これは今日の日本の政治の世界では日常茶飯事となっていることでもある。勝者と敗者が明確になる迅速で冷酷な決定は、当時もそして今もなお、日本人の趣味に合わないのである。幕府は大名の中で、富と権力は同じ手に委ねられないように調整した。石高の多い領地には権力の配分を少なくする。

●鎖国時代の日本には外務省はなかった(幕末になって大急ぎでつくられた)。代わりに強大な財務省(勘定奉行)があった。大名たちを監視する監督官庁であった。幕府の財務省は、広大な幕府直轄領の管理もおこなった。直轄領の収入で居城の警備費も含めた中央政府の総支出を賄っていたのである。

●もう一つの官庁は、法律と行政当局の指令を司るところだった。(法律遵守の監視、法律発布の助言)。さらにもう一つの官庁は、神社・仏閣のための役所だった。(宗教団体の監視、宗教団体の政治介入の注意)他にも社会に必要な部署があった。交通制度、道路・橋梁建設、居城に警備、海浜の護衛、サムライの武装などに関する部署である。京都、大阪、堺、長崎といった大きな自治都市の統治責任者には「職務上」内閣の閣僚と同じ権限が与えられていた。

●サムライの序列は、上から下へ、細かい配分がなされていた。彼らは大名の領地で財政を管理した。財政計画の立案者、簿記係、文書係、会計監査員、記録主任、公証人、裁判官、教科書や礼儀作法指南書や広報の著者と発行人、親衛隊、槍騎兵、将校、城や館の管理人、馬丁、海岸警備隊、守備隊、通訳(書籍翻訳、税関支の助け)、等々。このようなサムライの中から、学者、医者、技術者は育成された。多くは幕府に直接仕え、後に東京帝国大学となる幕府の学問所で教えていた。学問所では、数学、天文学、測地学、歴史、地理、医学、薬学、鉱物、冶金、機械工学、造船、兵器学などが教えられた。大名に仕え、藩校というサムライの子弟のための学校で教えていた者もいた。そういった学校は大名の居城のある町にはどこにでもあった。

●その他の江戸、大阪、京都といった大都市に独自の私塾を創設したサムライたちも相当数いた。授業内容は、中国と日本の古典、絵画、西洋医学、まで多彩であった。西洋医学はオランダ語から翻訳された教科書を使って授業が行われた。そういう学校には何百人という生徒が集まった。ほとんどがサムライ階級の子弟であったが、商人や職人たちの町人階級からもたくさんやってきた。芸術家、作家、詩人はサムライから離脱しなければならなかった。近松門左衛門、松尾芭蕉など。

●サムライの地位は、果たしている機能ではなく、あらかじめ定められた位によって決められているといっていい。家来の数も位によって違う。家来たちもさらに家来を、その家来もまた家来をもった。序列合計は30や40にはなってしまう。等級と序列の多様性には、実は深いわけがある。大抵のサムライは財政的に苦しかった。米の石高を基準にして決められた彼らの給与は賃上げが凍結されたと同然であった。彼らの貧しさは、鎖国状態が続けば続くほど、ますます目に見えて深刻になった。彼らは倹約を旨とし、それが美学となった。「武士は食わねど高楊枝」。内職するものもいた。自分たちの生活を「より高い価値」によって満たすようになった。それは肩書だった。この心情は今なお生きているように思われる。立派な肩書の名刺を渡すと尊敬の念が呼び起こされる。

●サムライの階級の内部で昇進の可能性が限られていたことは、鎖国時代の末期において不穏な状況を引き起こす要因となった。自分達にはその能力があると信じていながら、役職への昇進が阻まれていると感じている下層階級のサムライたちがたくさんいた。そのような若く野心的な地方出身の身分の低いサムライたちが、鎖国時代の終わりに率先して幕府に反抗し、将軍の退位を要求したのだった。彼らは将軍に替えて、数百年以上も政治の表舞台に出ることがなかった天皇を新しい統治者に戴くよう提案したのである。

第六章 一人の紳士 初代イギリス駐在公使・オールコックが見た日本

●「開国した時の日本は遅れた未開の国であった」という考えが、欧米人の深層心理の中に、なぜこれほど根強くあるのか、この疑問についてもう少し考察したい。

●開国当時の最も興味ある目撃者は、イギリス初代駐日大使、ラザフォード・オールコック卿である。1859年~1864年。彼は決して、フェノロサやラフカディオ・ハーンのような日本愛好家ではなかった。

「異教徒の大都会で私は生活しています」。「世界の港都の中で江戸のように海側から攻撃するのが難しい都市は少ない。・・ヨーロッパには、江戸のように沢山の素晴らしい特質を備えている都はない。また、町のたたずまいと周囲の風景のこのような美しさを誇れる都もない。そして江戸ほど征服し占領するのが難しい都も、他に見あたらない」。1863年にロンドンとニューヨークで出版した日本滞在記「大君の都」に記載されている。この本は、欧米列強の植民地拡大に強い関心を持っていた一般大衆を、大いに啓蒙した。

●アヘン戦争があったのは、この本が出版されるわずか20年ほど前のことである。アヘン戦争に敗れた北京政府は、アヘンの輸入を妨害しない保証も含めて、広範な貿易を容認しなければならなかった。このことが欧米の植民地利益の発展に、有益な効果をもたらした。

●この文章は、スペイン人の宣教師フランシスコ・ザビエルが、これより300年以上前に日本について記していたことを思い出させる。「日本人はみな用心深く、我々ヨーロッパ人が知っている武器を全て、製造することも使うこともできる」と書き、日本は軍事力で征服を試みるには適さない対象である、と付け加えている。

●江戸が軍事的に征服不可能な、あるいは征服したとしても長年にわたる占領は不可能な首都であるという報告は、その可能性を再三検討していた列強の思惑をうかがわせる。

●オールコックは開国したばかりの江戸の町中を馬に乗って見物して回った。冷静沈着なこのイギリス人が、冷静沈着に観察した結果は次の通りであった。

●「表面的に見れば、日本は封建国家である。比較するとすれば、ヨーロッパの歴史では十二世紀が該当すると思われる。ところが実際今、我々がこの国で目にするものは、(十二世紀のヨーロッパにはどこにも見られないような・・著者註)平和と物質的な豊かさ、そして人々の満足した顔である。200万人以上の人口を持つ江戸は、恐らくヨーロッパのどの首都にもないものを持っている。例えば、最高に手入れが行き届いた道路である。中略・・江戸は、私が訪れたことのあるアジアの国々とは、そしてヨーロッパの少なからぬ大都市とも、強烈な、そして快い対照をなしている」。

●オールコックの田舎の旅を記述。「我々は爽やかな朝の空気の中、千潟を横切って足早に歩いた」。「左に海が見え、太陽、靄、山々、鶴、水田、野生のガチョウ、鴨。ここでは法律によって狩猟が禁じられている。二日後に箱根の山麓に着いた。海抜二千メートルである。美しい景色、舗装された街道、肥沃な谷間、稗、蕎麦、稲、豊饒な土地、良い気候、勤勉な国民、国が豊かになるために必要なものは全て揃っている」。

●オールコックは、江戸と経済的の中心地である京都・大阪を結ぶ東海道に、人と商品の往来が途絶えることがないのを見た。オールコックの本から引用したのには、二つの理由がある。一つは、日本の生活や行動について、具体的で詳細な記述をしている点、二つ目は、彼が信用に足る過去の重要証人であるから。なぜならば、彼は日本のこの時代を終わらせるために行動した一人だからである。

●オールコックは自身の目でみて記述している。にもかかわらず、彼は、日本人は能力のもった民族で、そのバランスのとれた文化と生き方は、イギリスやヨーロッパ文化圏と比べてもなんら遜色のないものであるという結論に達することはなかった。オールコックには、彼らはやはり自分たちとは本質的に異なった奇妙な民族でしかなく、そして何よりも異教徒にすぎなかった。

●「日本人は子孫へと世代を重ねて、希望のないいつも同じ運命をたどっているだけである」と、オールコックはその本の中に書いている。「彼らは偶像崇拝者であり、異教徒であり、畜生のように神を信じることなく死ぬ。呪われ永劫の罰を受ける者たちである。畜生も信仰を持たず、死後のより良い暮らしへの希望もなく、くたばっていくのだ。詩人と思想家と、政治家と、才能に恵まれた芸術家からなる民族の一員である我々と比べて、日本人は劣等民族である」。率直で不気味なこの言葉は、1860年頃のヨーロッパの知識人の大多数を支配していた時代精神を忠実に反映している。

●現代のヨーロッパでは、さすがにここまでの極端な見方はない。二つの世界大戦を経て、キリスト教であろうが、白人であろうが、いざとなれば何をするか分からぬ恐ろしさを自ら体験し、人間の凶暴性の行きつくところを思い知り、深い絶望感に駆られ、そこから這い上がって新しい人間観、世界観を求め始めたからである。教会の無力さを知って教会離れは急速に進んだ。ドイツ、フランス、イギリス、スカンジナビアの国々である。だからといって、一神教が内包する不寛容性、排他性から完全に自由になったわけではない。二千年間キリスト教文明の優越性、絶対性を叩き込まれてきたのであるから、その心地よさから脱皮して、他の文明をも受け入れるというのは大変なことである。

●アメリカはキリスト教国だと思われているが、キリスト教が国教として君臨したことは、一度もない。アメリカ独立宣言後の教会所属人口は最も多いところで16%、少ない所でたった4%であった。現在のアメリカは人口の60%がいずれかの宗派に属しているが、これはアメリカの歴史の中で最も「宗教的」な時代なのである。

●キリスト原理主義たちが続けるテレビ説教が、いかに多くのアメリカ人に影響を与えているかは、毎週集まる莫大な献金によっても明らかである。キリスト教原理主義者たちは、その大金によって政治家を動かす。と同時にヨーロッパ人が何世紀にもわたって聞かされたように、自分たちは上等で他は下等、自分たちは正義で多は邪、自分たちは善で多は悪、という二元論を視聴者に浸透させる。人心に浸透した二元論は、世論をコントロールしようとする政治家のレトリックに使われ、それに呼応する下地となる。

●ともあれ、オールコックから150年を経た今日、日本がキリスト教国か否かを評価の基準にする欧米人は、本国への記事をみる限り存在しない。日本にキリスト教徒がわずかしかいないのは、精神の劣等性の表れであるなどと伝えることは、今日ほとんど考えられない。しかしながら、日本を全く対等の国とみなすには、どこかに深い抵抗感がある。どうしても上等下等、善悪正邪の烙印を押さないと気がすまない。

●日本駐在の欧米人は、日本独特だと思われるものを、新しい包装紙に包んで本国へ送ればよい。曰く、日本人には欧米では自明な自由と個人主義の観念がない。曰く、日本人は生活の質に対する感覚を持っていない。曰く、集団人間であるから操作、誘導されやすい。働き過ぎや、商品の大量な輸出もそのせいである。曰く、戦時中のアジア諸国における日本人の犯罪行為が未解決なのは、日本人の道徳性に欠陥があるからだ。などなど。そしてそれは、欧米の多くの読者、視聴者を、ちょうどオールコックの本がそうしたように、満足させ、気持ちよくさせている。日本人が自分たちと違っている限り、日本人は自分たちと対等な人間ではないという、欧米人の潜在意識を快くくすぐるメッセージは昔も今も変わらない。

●西洋人の不滅の日本観は、オールコックがその本の最後に、彼独特の寓意的なあてこすりを用いて自問する箇所にも響き渡っている。「時だけが答えを知っている。・・中略、日本人は、我々を医者として受け入れるように心がけるべきだ。中略」。オールコックは日本人の社会は病んでいると見ていた。それはヨーロッパが望んでいるものと違ったからである。そして自分たちを、病んだ日本人よりも上の立場の医者だと自任しているのである。

第七章 誰のものでもない農地 欧米式の「農地改革」が日本に大地主を生んだ

●鎖国時代の日本の状況は、一般に欧米人が考えているものとは、まったく違うものだった。

●これまでの章で述べてきたように、日本は開国と同時に、ヨーロッパと同じレベルに達するために、ヨーロッパがその進歩のためにかかった500年という歳月を、飛び越える必要はなかった。すでに3000万の人間は、総合的な発展を独力で成し遂げていたのである。

●もう一度、鎖国時代の日本がどういう社会だったかを簡略にまとめておこう。

①富は国民に広く分配されていた。

②社会的な負担となる極端な貧富の差はなかった。

③エリートとして権力と影響力を持っていたサムライは、それ故に概ね貧しかった。

④しかしサムライは概して功名心が高く、知識欲が旺盛だったので、時代の要請に対しても進取の気象をもって対応することができた。

⑤国内市場は世界のどこにもない独特なやり方で発展した。

⑥3000万人消費者を持つ大市場が容易に形成された。

⑦消費者たちは豊かだったので、商品の品質やサービスの良し悪しに対しても高度な要求をした。

⑧市場は飽和状態で、活発な激戦が繰り広げられた結果、企業家の才覚を持った人と投資好きな人たちの手に資金は集まっていった。

⑨整備された水路、陸路の交通網が発達していただけでなく、港、倉庫、貨物の積替所、沿岸用の船団、渡し舟といった下部施設も完備していた。

➉馬を休ませ、手入れをしたり、代えたりできる中継所も十分あった。

⑪旅人の宿泊施設は、供給過剰な状態だった。

⑫銀行制度も十分に機能していて、大小の顧客に対する信用貸しの制度もあった。

⑬野心的な人々、勤勉な人々、学習意欲と能力のある人々が大勢いた。

⑭彼らは、鎖国政策という意味では自由が制限されていたにもかかわらず、常に、自分のことは自分で管理するという自主独立の精神を抱いていて、そこからエネルギーを得ていた。

⑮そして政府(幕府)は、強力で中央集権的ではあったが、人民の日常の経済活動には、ほとんど干渉しなかった。その範囲でなら自由に発展し、行動してもよいという大きな法的な枠を作り、それ以上は、方針を決める権限を持つことで十分であると考えた。

⑯政府は国の運命に関して政治的全権を持っていたので、ヨーロッパの支配者のように絢爛豪華を極めることで人民を圧倒する必要はなかった。

●鎖国の中で日本が以上のような均衡と成熟に達していたことは、ヨーロッパのような近代化に転じるに十分な準備がなされていたといっていい。

●織物職人の技術と、織物作業場とを結びつけ、近代的な織物工業に編成し直すだけでよかったし、陶器、磁器の作業場を、輸出市場のために再編成するだけでよかった。熟練した職人たちを、能力のある工業労働者として組織し直し、すでに予備教育を受けていた技術者を、新しい情勢に合わせるようにさえすればよかったのである。

●身分間の垣根を取り払って、誰もが職業の選択や昇進の機会を均等に与えられるようにし、すでにある道路網を鉄道網に変え、馬の中継所を駅にし、旗旈信号区間を電報区間に、さらに後には電話区間に変えさえすればよかった。沿岸航行の船を建造する豊富な経験は、大型で近代的な鋼鉄船の建造に向けるようにすればよかった。

●すでに存在していた銀行制度は、外国貿易に適応すればよかった。各種各様の、また階級によって分けられていた学校制度は、これを統一すればよかったし、時代にあった新しい科目を追加して、専門学校修了とか、卒業試験とか、学士号とか、博士号とかいったヨーロッパの響きのある名称を導入すれば十分だったのである。

●私は最近、たまたまドイツの友人に「日本は開国後、広範な”農地改革”実行して、農地は全て分配された」と言った。友人は「農地改革、それは不快感を伴うことです。・・中略」と言った。私はそのとき、”農地改革”という言葉が友人にとって意味するものが、私と全く違っていることに気がついた。農地改革が行われたと聞くと、ヨーロッパ人は、農地所有者からの農地が奪い取られ、貧しい人たちや資産のない人たちに分配されたという、ドラマチックな展開を思い描く。ヨーロッパの歴史では大きな農地改革は、所有者と非所有者の間で激しい対決が生じる。大地主階級そのものを排除に至る。ロシアの十月革命の如き。

●ところが日本で開国後に行われた”農地改革”は、全く違っていた。その理由は、鎖国時代の日本では、農地所有の問題は、中国やロシアや、全てのヨーロッパ諸国とは全く異なった方法で解決されていたからである。日本の大名は大地主ではなかった。大名は、将軍から任された農地を管理するだけで、所有権はなかった。サムライは原則的に土地を所有していなかった。農民も自分が耕作している農地の所有者ではなかった。村社会の内部での賃貸し、一時預けが許されていただけである。

●形式上、田んぼや農地は全て、村の所有だった。農民には使用権の形で委ねられているだけだった。村は共同で田の灌漑施設を管理した。また、水が田へ適量配分されるように、堤防、貯水池、用水路、水門などを作って、これらを共同で維持した。田畑の中の小道、橋、街道への進入路作り、管理するのも村だし、河川や池に漁業権を持っていたのも村だった。沿岸地域にも漁業権を持ち、湾内で魚介類、藻類、その他人間の食料として重要な海産物を養殖する権利を持っていた。

●村共同体は森林も管理していた。森は各村に配分されていて、農業の自立にとって重要だった。開墾や農地造成の大掛かりなプロジェクトに村の財力をはるかに上回る資金を必要とした。その資金の出資者として大名と裕福な商人、そして銀行が登場する。富裕な神社や寺も、農地の開拓に資金を提供した。特に大きな資金提供者は幕府であった。新しく獲得した農地は、その使用権の問題についてきちんと取り決められていた。出資者は、神社、寺、町人、幕府に至るまで、出資高に応じて、農地の使用権を要求する権利を獲得した。

●それでは鎖国時代の日本では、農地を所有していたのは実のところ誰なのか?「所有」とは「自分のものと呼ぶものを、いつでも欲しい人に売却する権利」と定義するならば、実際は誰も所有していなかったことになる。農地は、基本的に売却できないものと理解されていた。農地は全国民の食料の基盤であった。幕府は農地の所有が営利的な関心の対象にならないように手当を尽くした。農業と林業のための土地についてのみの幕府の基本的な政策だった。商人や手工業者には、商行為や投機などの自由な経済活動を許していた。

●あえていうならば、唯一の真の大地主は、将軍、正確に言えば将軍職、すなわち幕府自身であった。多くの分家に枝分かれした将軍家一族で、日本の全農地の四分の一以上を持っていた。この農地から上納される税収入によって幕府の全ての歳出が賄われた。

●天皇も特に多いということはなかったが、幾ばくかの領地を持っていた。しかし幕府の統治下では、天皇も農地を売却することは許されていなかった。

●神社や寺も、鎖国以前から受け継いできた伝来の領地を持っていた。しかし寺社奉行が常に監視していた。

●結局、国家だけが大地主だったのである。というわけであるから、日本で開国後に行われた土地改革は、ヨーロッパ人が”農地改革”という言葉から連想するものとは、明確に違ったものだった。没収される者がいなかったのだから。それは、「所有」とは何かという新しい定義に関する単なる法律上の手続きに過ぎなかった。

●1867年に将軍徳川慶喜が辞任した時、幕府は、全国の領地の一切の所有権を自ら進んで放棄した。隠居した慶喜の後継者は、江戸幕府が開かれた1603年以前に徳川家が所有していた比較的小さな領地を受け取っただけだった。

●新しく誕生した明治政府は、今までの日本の法律を根底から変える必要性を痛感した。明治政府が行った多くの改革の一つが、1872年の農地改革だった。そして新しく個人的な土地所有権の概念が取り入れられたのである。農地改革に伴い、国家の所有となった森林の管理のために、山林局が設置された。各大名の領地を受け継いだ各県には、国有林野の管理経営のための営林局が設置された。森林を育成する村の役割は、村人から官僚へ移行した。道路や橋に関しては、工部省が設置された。道路や橋を造る役割は、村に代わって県当局と政府がその義務を負うことになった。

●農民たちは耕作してきた田畑の所有権を獲得した。また自分の自由裁量で売却できるようになった。そして第二の根本的な改革は、地租の支払いもついてきたということであった。

●農地の個人所有というヨーロッパの概念の導入は、日本では奇妙な結果をもたらしたのである。すなわち農業国日本は、たちまちにして投機の渦の中に巻き込まれてしまったのである。多くの農民が農地を売却するよう説き伏せられた。金を持った都会の商人の多くは、チャンスとばかりに、あっという間に農地を手にし、大地主になった。金があり、商才に長けた農民も、農地をどんどん増やしていった。投資家たちは短期間の内に稲田を次々と手に入れた。綿の畑、桑の畑、ミカン畑を次々と買い求めた。彼らはまた漁業権を買い、湾の使用権を買った。彼らは日本の農業機構を完全に変えてしまった。鎖国時代の日本には全く存在しなかったものが出現した。大地主である。

●そうなると、たちまち今までなかった社会的緊張が生じた。大地主たちは、日雇い労働者を使い、安い賃金で、農地から収益をあげ、儲けることしか考えなかった。農民たちの自主独立は大きく、損なわれ、消え失せてしまった。村を支えてきた相互援助のシステムも壊れてしまった。以前の人々の心根は、新しいヨーロッパの精神に取って代わられた。階級意識である。人々は、自然災害を除けば、鎖国時代よりもはるかに悪い条件の下で働かなければならなかった。新しくおきた農民のストライキは新政府によって全て鎮圧された。

●二十世紀になり、ストライキの件数も増加した。同じように大土地所有も進んだ。1930年代には、事実上日本の全農地の半分は大地主の手中にあった。こうして日本の農地改革の機は熟した。今度は「真の」の内改革であった。

●第二次世界大戦で、日本は敗戦した。アメリカの進駐軍が主導するGHQ(連合国軍総司令部)は、この大地主制を古来からの日本社会の最大の悪だと弾劾した。「包括的な農地改革を断行すると」とGHQは公式に告示した文書に書いている。大地主の名前が記録された。農業に利用できる土地を一定以上所有している者全員からの農地が没収された。不在地主からも農地が没収された。1946年の日本の農地改革は、厳しいが必要不可欠な決断である・・中略・・と賞賛されている。

●日本人は1946年まで日本の津々浦々に悪名高い大地主制が存在していたことに大いに恥じ入り、その恥入った気持ちは日本人の心の奥深く刻み込まれた。そして、かつて全く違った時代があったのだという記憶は、完全に覆い隠されてしまったのである。案の定というべきか、1946年の農地改革は、実はいい加減なものだった。改革では、所有の再配分はなされたが、絶対的占有権はそのままだった。今日再び日本における農地の十分の一以上は、そこに住んでいないで、そこから利潤を得ている大地主と投資家の手の中にある。

●天皇も奇妙な屈折した経緯から、大土地所有者の罪を犯していた。開国で将軍は退位の際に直轄領の所有権を全て放棄した。そして天皇もわずかな農地を公式に放棄した。状況を変える機会は、1889年の憲法発布の際に訪れた。日本政府は、ドイツ帝国の当時の憲法に準拠して、明治憲法を制定した。この憲法では、王権神授説によるヨーロッパの支配者のあり方に則って、天皇は神聖不可侵とされ、軍隊の最高司令官に任じられたばかりか、天皇に140万ヘクタールの国有林が、憲法上譲渡されることになった。それは、開国する以前の農地の約1400倍の広さである。今度は森林だけだった。農地ではなかった。

●ところが第二次世界大戦が終わると、天皇は突然、日本最大の大地主として槍玉に挙げられることになった。GHQは、天皇の所有地を凍結し、皇室が大土地所有者に関して「数百年の昔から犯してきた憎むべき不公正」をそう簡単に見過ごすことはできないという結論に達した。そして、天皇は土地所有税をさかのぼって支払うことになった。その額は33億円であった。支払いが完了すると、天皇の森林は没収された。今後は象徴としての機能を果たすだけの者に、何のためにそんなにたくさんの木が必要なのか、ということであった。

第八章 大砲とコークス 日本人はなぜ「自発的に」近代化しなかったのか

●ここで次の疑問について考えてみたい。日本が鎖国時代に、近代化への準備が十分にできていたというのなら、なぜ日本人は、自分の力で近代化を「実現」しなかったのか。日本人はそんなに愚かだったのか、それともやっぱり近代化に必要な創造性がなかったのか。

●ここでヨーロッパ人が都合よく忘れていることを申し上げよう。工業化はヨーロッパ全土で同時に始まったわけではないのである。イギリスが先頭を切り、フランスがそれを真似し、ドイツは数十年たってやっとその後に続いた。ドイツの鉄道はイギリス人技師によって敷かれた。それでは工業化、つまり産業革命は、なぜイタリアやスペイン、フランス、オランダのように当時富み栄えた国々ではなく、はたまたドイツや栄光の国オーストリアでもなく、なぜよりによってイギリスではじまったのか。

●十六世紀のスペインの脅威であった。イギリスは戦力確保のために、大砲を鋳造しなければならなかった。当時の青銅から、自国で豊富に産出される鉄で大砲を鋳造する。1588年、イギリスはついにスペイン無敵艦隊を破り、撃退した。大砲は戦艦の他、イギリス王室の許可を得た海賊船、商船にも装備された。こうしてイギリスは、次第に世界最大の海軍国へとのし上がっていったのである。

●ところが、大砲を造るため、木炭を消費した。そのため森林に被害。さらに造船のための木材伐採で、イギリスの森林保有量は激減した。そこでイギリス政府は市民に、暖房には国内に豊富にある石炭を使うように徹底させた。しかし石炭から出る煙の硫黄が問題化した。かなりの年月の試作の結果、有毒な硫黄分のガスを追い出すことに成功、残されたコークスは理想的な燃料であることが判明した。さらに一世紀後、コークスは蒸気機関車を動かすことになるのである。

●このように、産業革命に向かったイギリスの第一歩は、当時軍事的に優位であった強敵スペインの外的な脅威によって始まった。

●それ以降、資源にも気候にも決して恵まれているとはいえない島国のイギリスが生き残る道は、海外貿易しかなかった。その後の歴的な出来事は全て、海外貿易を原点としている。つまり、貿易艦隊の建設、全ての海洋を越えた領土の拡張、諸国の征服、征服による原料と製品販路の確保、植民地の建設、奴隷売買による労働者の確保、武器と航海計器のたゆまぬ開発、工業化の初期に機械の動力となった水力、風力の利用。そして最後に、蒸気機関車の発明であった。

●蒸気機関はほとんど無限のエネルギー源として、世界の姿を一変させた。蒸気機関のお陰で、生産過程は次々と機械化され、飛躍的な進歩がもたらされた。商品の生産能力は数倍にも上がり、工業化時代が始まった。

●日本では、状況は全く違っていた。日本はヨーロッパからはるか彼方の片隅に位置し、荒海が介在することで、防衛に関してはイギリスとは比較にならないほど良い立地条件にあった。そのため鎖国によって国を守るという贅沢を享受することができたのである。日本人は鎖国後、武器の開発を中止することさえできたのである。

●日本は自然が豊かで、気候にも恵まれていたので、鎖国をしていたのにもかかわらず、3000万人の人間を養うことができた。工業化以前のイギリスの3倍の人口である。日本が当時直面していた難題は、イギリスのような原料と製品の不足ではなくて、商品とサービスの過剰供給であった。だから日本では工業化が「発明」されることはなかった。

●ヨーロッパでは、ルネッサンスから宗教改革、啓蒙主義に至る長い精神的な発展の、その最後の段階に産業革命があった、と位置づけられている。しかしいったいなぜ、そのように真実を求める問いが投げかけられ続けたのか。それは、ヨーロッパにはキリスト教会が君臨していたからである。例えば天動説である。最初は小さな教義に反論した運動だったものが、反抗的な一匹狼たちのよって推進され、ルネッサンスののろしになり、宗教革命によって追い風を受け、十七世紀と十八世紀の啓蒙主義の時代に確固たるものになったのである。

●しかし日本には、そのような宗教はなかった。天地の創造や宇宙の秩序について、太古の昔から伝承されてきた神話を、絶対真理として人心に叩き込むような宗教はなかった。全ての人間に無条件に精神の屈服を要求し、教会の教えに逆らう言動に対しては残忍と冷酷を極めて罰するという宗教は、日本にはなかった。

●日本では、伝承された天孫降臨の話は、歴史として扱われた過去の一時期を除いて、神話として今日に至っている。日本の神々は、古代ギリシャの神々と同じように、踊り、笑い、飲み、争い、傷つけあい、愛し合い、結婚した。不死ではあったけれど、死ぬべき運命にある者の苦しみを知っていた。インドから中国を経て日本に伝来した仏教は、古くからの日本の神話を迷信として壊滅させるようなことはせず、これを尊重した。

●人間は、無限な大きさの中の一片であり、時間の旅人であり、その魂は永遠に回帰する、というその独自の思想体系を、日本古来の民族宗教に付け加えただけだった。一神教的な真理の強要をしない、このような精神風土にあって、日本人は何ら反抗する理由を見出さなかった。それ故に日本人は、精神史の観点から見て、ルネッサンスを必要としなかったのである。宗教改革も、啓蒙主義も必要ではなかった。ルネッサンス、宗教改革、啓蒙主義という三つの言葉に「対立」の精神が表現されているのは象徴的である。

●ルネッサンス、それはキリスト教以前の異教的な古代ギリシャの再認識であった。(アラブ文明の地に、古代ギリシャの書物が大切に保存されていたために可能だった)。宗教改革、それは本来のキリスト教の再認識であり、啓蒙主義は人間の理性の再認識だった。この画期的な闘争が、次第に天文学、物理学、化学、生物学、医学といった新しい分野を開き、世界の誰もが尊敬するヨーロッパの近代文明を創り上げたのである。この知識欲の爆発的エネルギーこそヨーロッパの誇るべき遺産である。

●ヨーロッパ人が開国後の日本の成功について、どうしてあんなに動揺しているか、私は分かるような気がする。ヨーロッパ人は、近代化への移行がいかに困難を極めることかを体験しているからである。ヨーロッパで始まった産業革命は、一つの部分に過ぎない。教会の抑圧、宗教裁判、異端者や魔女の火刑、迫害から逃れ、国境を大河のように越えてくる難民の群れ、こういった体験は日本人にはない。

●戦争は繰り返し火の手をあげ、ペストなどの疫病が発生した。戦争と疫病のために社会の不正義は最悪の様相を呈し、制度化してしまった貧困はますます先鋭化していった。こういったことは日本には一度もなかった。反抗、反乱、革命、反革命、度重なる社会機構の大変革。こういった劇的で悲惨な事件も、その動因が日本にはなかった。

●だからヨーロッパ人は潜在意識の奥深いところで、世界の片隅のとるに足らない風変わりな一民族が、いとも簡単に世界の表舞台に飛び出してきて、自分たちが多くの犠牲を払って勝ち取ったものを楽々と譲り受けてしまったことに対して、ある種の苦々しさを感じているのである。

☆

■ 驕れる白人と闘うための日本近代史 松原久子著 要約3

☆

驕れる白人と闘うための日本近代史 松原久子著 要約3

2023/06/10 9~12

第九章 高潔な動機 「白人奴隷」を商品にしたヨーロッパの海外進出

●先日、あるディスカッションに参加した折、明朝時代の武将・鄭和の大航海のことに議論が集中した。十五世紀初頭に莫大な費用をかけて行われた大探検旅行のことである。その時に立ち寄ったペルシャ湾、アラビア半島、紅海の入り口、今日のソマリア、ケニア、タンザニア、モザンビークといった地域を中国人はなぜ占領しなかったかという質問が議論の発端だった。対談相手のカルフォルニア大学の歴史教授によれば、中国人が遠征したのは、ポルトガル人やオランダ人、イギリス人がそこへやってくる半世紀も前のことだったから、占領するチャンスはあった。しかし中国人たちは、これらの戦術的に重要な地域に征服の拠点を置かなかった。

●その理由を彼はこう説明した。中国人はまだ成熟した強力な文化的自覚を持っていなかった。海洋国家が持っていたダイナミズムが欠けていた。自己の文化に自信がなかった。アフリカ民族を支配できるか不安に感じたからだ。支配には、征服した国を統治し、新しい文明の尺度を注入し、住民を教育する義務が伴うからだ。私は、このような論証は、ヨーロッパの海洋国家で、他民族を幸せにしたいという願いの下に海外遠征を行った国など一つもなかったという史実を隠蔽しようとするものである、と反論した。

●当時のヨーロッパ人が・・最初はポルトガル人とスペイン人・・海外に出かけた動機は明々白々、オリエントの交易に際してアラブの商人の独占的主導権を打ち破ることだった。同時にイタリア人を蹴落とすことだった。ポルトガル武装艦隊はインドへ、スペインのコロンブスもインドへ、オランダも同じ動機、そして英国人も同じ動機で戦い、強力な航海・探検国家にのし上がったのである。彼らは海の大国スペインを破り、ポルトガルの商船狩りをし、機会があればいつでもオランダと交戦した。フランス人も同じ動機で大航海国家軍団に仲間入りして広大な植民地帝国を作った。

●ヨーロッパ人が全世界に出て行った本来の動機が知識欲と探検への情熱であったというのは、美しいお伽話である。優れた文化を他の諸国に普及したいがために海を渡って出かけていったというのも、美しいお伽話である。キリスト教が探検旅行の原動力であったというのも美しいお伽話である。全ては欲得だけだった。

●近東、インド、東南アジア、中国、日本といった古い文化の中心地に比べて、中部及び北部ヨーロッパはかって荒涼とした貧しい土地だった。このことは今日なかなか想像し難い。ヨーロッパは惨めにも貧しい大陸だった。その事実はいくら壮大な大聖堂を建設しても覆い隠すことはできなかった。貧困はその地域の恵まれない気候風土のせいだった。人々は苦労して自然から穀物を奪い取らなければならなかった。生活は、寒さ、湿気、雪、秋の霧、そして冬の暗闇との戦いだった。

●オリエントからは、樟脳、サフラン、大黄、タンニンなどの薬品、鉱物性の油や揮発油などが輸入された。最も渇望されたのは、砂糖や胡椒、グローブ、シナモン、ナツメグといった各種の香辛料だった。染料も輸入された。繊維製品では生糸と麻で、高級絹織物やビロード、金糸、銀糸も持ち込まれた。アジアを原産地とする宝石、珊瑚、真珠。高価な陶磁器も運ばれた。これに対してヨーロッパは納入できた商品リストはささやかで、簡単だった。羊毛,皮革、毛皮そして蜜蝋である。

●オリエントとのヨーロッパの交易は慢性的な赤字だった。何トンもの金・銀がアラブ商人の懐に消えていった。しかしヨーロッパ人上流階級の人々のオリエント商品への渇望は、貪欲で飽くことを知らなかった。需要の増大に反比例してヨーロッパの金・銀の貯蔵量は減少していった。そこで、何世紀にもわたってアジアへの輸出のために特別な商品が用意されたのだった。その商品とは、ヨーロッパ人の奴隷である。この商品については、ドイツの一般的な歴史書にはほとんど記されていない。私が調べた限りでは、他のヨーロッパ諸国の歴史書にも記載されていない。しかし真実は、奴隷はヨーロッパのオリエントへの主要な輸出商品の一つだった。なぜならば、ヨーロッパは奴隷以外に商品価値をもったものは何も提供できなかったからである。

●中世初期に、北部のヴァイキングがロシアの川筋に沿って黒海まで南下してきた時、奴隷は、極北の国で捕れる毛皮に次いで主要な商品だった。彼らはアルメニアの黒海沿岸で、胡椒とシナモン、絹織物、ビロード、真珠、宝石、そして北欧で常に渇望されていた砂糖などを買い、奴隷を売り込んだ。この利益の多い生きた商品の交易は、キリスト教国だったアルメニアを繫栄させ、この地域を最強の国家へと発展させたのである。「奴隷(スレイブ)」は語源的に「スラブ人」と同じである。大掛かりな奴隷狩りが行われた。ポーランドからボルガ河に沿ってウルフ山脈にいたるロシアの平原で、ヨーロッパの奴隷狩り専門家たちによって、スラブ人の男女が捕らえられたのである。

●1453年頃にコンスタンチノープルがオスマン・トルコによって征服されるまでは、特にジェノヴァの商人たちが奴隷貿易を行っていた。この奴隷貿易をヨーロッパの歴史の本では、上品な黒海貿易と記述している。ヴェネチア、フレンツェ、そしてトスカーナ地方の富の蓄積は奴隷売買によるところが大であった。

●奴隷は古代シリア王国の首都アンティオキアと、今日のレバノンの港町ティルスを経てダマスカスやバグダットへ売られていった。そこには大きな奴隷市場があった。北アフリカ沿岸の豊かなサラセン人の町でも白人奴隷、特に女奴隷は金貨と交換に売られていった。中略・・ヨーロッパ内部でも、何世紀にもわたって奴隷売買は盛んであった。1501年に南イタリアのカプアが占領された時、男は全員殺され、女はローマの奴隷市場で売買された。たびたびの戦争で占領され、略奪されたヨーロッパの多くの都市の住民たちも同じような運命に遭った。1550年頃、チュニジアの首都のチュニアだけで、約3万人のヨーロッパ人男女の奴隷がいたことが記録に残っている。全てキリスト教国のキリスト教徒によってどこかでとらえられ、縛られ、猿ぐつわをかまされ、王侯貴族や特権聖職者、富豪たちが競って求めているオリエントの贅沢品と交換するために運ばれていったのである。

●ヨーロッパのいくつかの民族が海洋国家となったそもそもの動機は、決して遠い異教徒たちの魂を救済するためでも、キリスト教伝道の任務を遂行する内なる衝動のためでも、文化的優越感のためでも、その優越感から導き出された、非ヨーロッパ民族をヨーロッパ文化によって幸せにしたいという願いのためでもなかった。大航海時代を生み出した原動力は、自然に呪われたヨーロッパ大陸の貧しさを克服したいという願望だった。「あなた方は行って、子孫をふやし、大地を征服しなさい」この神の言葉を彼らは見事に実践したのである。

●海洋国家と呼ばれて世界史に登場した国々は、執拗な粘り強さで、オリエントの財宝を直接我が物にするために邁進した。彼らの目的は、アラブ商人たちの虚をついて、ヨーロッパが渇望するあの商品と産物の泉を独占することだった。そのためにはアラブの船と承認を絶滅させねばならなかった。ヨーロッパの航海者たち、ポルトガル人、オランダ人、イギリス人たちは、相前後してアフリカの西海岸を探索し、上陸できたところを調査していった。とりあえず占拠となる場所が必要だった。

●こうしてヨーロッパ人のインド進出の先鞭をつけたポルトガル人は、アフリカの海岸に沿って拠点を次々に確保していった。ヨーロッパの歴史書は、当時インドでヨーロッパ人が成功したのは、それまでその地域を支配していたアラブ人の商人たちが、商売から手を引いたからである、と美しい言葉でさらりと触れている。ヨーロッパ人はアラブの商船を見つければ、予告することなく攻撃し、沈めた。これを可能にした要因は、ヨーロッパ艦隊の圧倒的な軍事力と乗組員たちの確固たる目的意識であった。この出来事からも、ヨーロッパの世界観は、かつての大探検隊を西のインド洋に送り、赤道直下のアフリカまで進出した中国人とは全く違っていたことが分かるだろう。

●中国人は自らの文化に自信を持っていた。そして7回も大規模な調査旅行ができるほど、もともと裕福だった。だから征服し侵略するなどということは夢にも考えなかったのである。

●カリフォルニアに設立されたキリスト教布教根拠地では、1770年以降、何十万人ものアメリカ先住民が奴隷のように扱われてきた。カリフォルニアがメキシコからアメリカに編入されてからも長い間続けられた。

●プロテスタント教会の下でも、数々の同じような悲劇が起こっていたことも触れておかなければならない。1620年メイフラワー号に乗って、イギリスから男女合わせてほぼ100人の清教徒がアメリカにやってきた。清教徒たちは11月の半ばに今日のマサチューセッツ郊外に上陸した。すぐに冬を越すことになったが、もし先住民たちが持てる力を全て傾けて彼らを助けてくれなかったなら、彼らはこの冬を生き延びることはできなかったであろうと、彼ら自身の記録が伝えている。それなのに、その半世紀の後には、この地方にはもう一人の先住民も住んでいなかった。麻疹、疱瘡、百日咳、コレラの免疫がなく次々に感染して死亡し、あるいは撲殺され、射殺され、また追い払われたのだった。清教徒たちはこれを「神の行為」として感謝し、「劣等なこれらの生き物を取り除き、我々のために土地を与えて下さった」と言って神を讃えたといわれる。

●オーストラリア人の親友が、オーストラリア大陸が発見されてから200年の華やかな式典が終わった時、私にこう言った。「この大陸に入植してきた開拓民は、先住民をタスマニア島の狼のように撃ち殺したのです。毎日曜日、牧師は開拓民たちに、オーストラリア先住民は神が自分の姿に似せて造ったのではなく、悪魔の姿に似せて造ったのだと説教しました」。ハワイではムームーを民族衣装として着ているのは、十九世紀初めにアメリカ本土からやってきた清教徒の宣教師たちが罪深い裸体を隠すために考案したからだという話をよく聞かされる。ハワイのキリスト教化を機に、依然は50万人を数えた楽園の人口が、50年たつかたたないうちに5万人に減少してしまったことを知ると、色豊かなムームーの衣装にも長い影が落ちてくるのである。

第十章 通商条約の恐ろしさ 日本はなぜ欧米との「通商関係」を恐れたか

●なぜ日本人は近代化への飛躍を急ぎ、慌ただしく実行したのだろうか。この疑問に対して、欧米でよく聞く答えは、「それはまあ、なんといっても日本人は、西洋の素晴らしさに驚嘆したのだ。だから自尊心は、仮にそんなものを持っていればの話だが、潔く脇に置いて、熱心に西洋を模倣したのだ」というものである。日本の発展を深く見てみたいと思う謙虚な西洋人がいたなら、ぜひ、当時の日本人の視点から世界を眺めてみることをお勧めしたい。

●日本の鎖国は、1853年の夏、ペリー司令官率いる合衆国東インド艦隊が江戸湾に入ってきて、港を開くように要求したことで終結したと歴史書は伝えている。幕府は交渉を延ばしたのでペリーはひとまず帰ったが、1854年の春、再び艦隊を増強してやってきた。そこで日本は屈した。日本は、アメリカに二つの港の使用と領事館の設置を許すという条約に署名した。ことはそんなに簡単なことではなかった。この二つの港をアメリカの捕鯨船のために開けば、必然的に他のヨーロッパ列強も、同じように港に入港する権利を要求し、そして単純な港の使用権以上の要求を次々に出してくることは明白であった。さらにそれらの列強が、通商関係を求めてくることも間違いなかった。幕府は、それを非常に恐れていた。

●通商関係、それは喜ばしいもの、有利なもの、と今日の人たちは理解している。しかし十九世紀半ばの世界は違っていた。特に日本人の視点からすれば、世界は脅威に満ちて見えた。というのも、ペリーの黒船が現れる数十年前から、西洋の旗を掲げ、発砲準備のできた大砲を備えた外国船が次々と日本の海岸に姿を現し、日本の港へ入ってきていたのである。それはロシアから始まった。1778年のことだった。1792年に再びやってきた。その後も、1852年まで何度も日本へやってきた。ロシアは通商の許可を迫ったが日本は応じなかったので、武力を行使して威嚇した。

●それよりはるか以前にロシアはシベリア全土を占領しており、ロシアの猟師と毛皮商人はアラスカとアメリカ西海岸に沿って今日のサンフランシスコに至る地域に根拠地を設けていた。ロシア帝国は樺太を占領し、中国の沿海州まで南下してきた。ロシアは日本の最大の脅威国になっていたのである。1796年頃、一隻のイギリスの船が日本の海岸に現れた。それが測量船あることは分かっていた。しかし幕府は無力であった。1808年、イギリス軍艦がオランダ国旗を掲げて長崎港に入ってきた。イギリス船はその後も何度も来航した。幕府は海岸線の防衛施設を増強し、新しい大砲を戦略的に重要な場所に設置するなどしてこれに対応した。

●1824年、イギリスの捕鯨船団がやってきて、江戸の北東150キロの地点に上陸した。大名は急遽搔き集めたサムライたちに包囲させ、江戸から役人も駆けつけた。イギリス人は糧食の供給を得て立ち去った。初めてアメリカの船が江戸湾に入ってきたのは1837年であった。合衆国は広東に営業所を置いていたのだ。そのアメリカの船モリソン号は、7人の日本人漂流民を日本へ送還し、通商を開こうとした。日本の沿岸警備隊が何回も警告のための一斉砲撃をしたので、引き揚げていった。この事件は日本国内で尾を引き、一騒動あった。国内には鎖国政策の放棄を要求している勢力があり、幕府が発砲命令を下したことを公然と批判したのだ。この反対派の指導者たちは売国奴として起訴され、刑に処せられた。

●9年後の1846年、テキサスがアメリカに併合された翌年に、アメリカの小艦艇部隊が江戸湾に入ってきた。しかし幕府は通商を求めるいかなる試みも退けてしまった。フランスの船団もイギリスの船団も、長崎にやってきたが、いずれも門前払いだった。ミューメキシコやアリゾナ、カリフォルニアがアメリカに併合された1848年以後、イギリスはひっきりなしにやってきて、最後通牒の形で開国を要求した。1852年にはロシアが最後通牒を突きつけ、大艦隊を引き連れてもう一度来ると脅して帰っていった。

●以上を見ただけでも、司令長官ペリーの前にすでに先鞭をつけた人たちがあまりにもたくさんいたことが分かるだろう。なぜ、と、ここで問わずにはいられない。いったいなぜ日本の政府はそのように長い間、かくも執拗に、頑固に、鎖国に固執していたのだろうか。頑固だったからではない。不安だったのである。不安の原因は、歴史の経験に根ざしていた。経験といっても日本人自らの経験ではなく、南アジアの諸国、そして中国が、ヨーロッパに翻弄されていく様相をまざまざと見せつけられた故の不安であった。(初めてロシアが来てから1854年の春ペリーに屈するまで76年)

●ヨーロッパ人は世界の歴をヨーロッパ中心に見ている。非ヨーロッパ人諸民族の立場を慮るという発想は皆無であった。ポルトガル人がインド洋に進出して、アラブとの競争に勝利すると、ヨーロッパの他の海洋諸国が後に続いた。イギリス、フランス、オランダ、そしてデンマークである。アジアの南の沿岸に拠点を構え、アラビア半島の沿岸からマラッカまで、東南アジアの太平洋沿岸から中国、インドネシア諸島まで、営業所が設置された。営業所は重装備の砦に守られた「基地」であった。

●ヨーロッパはついに何百年もの間、熱望していた目標を達成したのである。東洋の贅沢品をヨーロッパ大陸に供給するための経済的・軍事的基盤を確保した。商品は大河のように流れ込んできた。繊細な綿織物、瀟洒な絹、金襴、ビロード、絨毯、砂糖、香辛料、香料、宝石、珊瑚、軟膏に薬、・・・彼らの消費は増大の一途をたどった。以前は、ヨーロッパの貿易赤字は白人の男奴隷と女奴隷の輸出で減らすとい可能性があったが、それももはや時代精神に合わなくなっていた。中略。

●こうした時代の中で、インドにおいて、イギリスとフランスが対立した。1760年フランス革命。ナポレオン支配。1815年ワーテルローの戦いでナポレオン退場。大英帝国が全インド亜大陸を完全に支配下に置いた年でもあった。オランダもインドから消えていった。デンマークもイギリスに降伏。肥沃な北部インドのベンガルとビハールは完全にイギリスの東インド会社の管理下に入った。

●イギリス人が入ってくるまでは、高度な自主性と繁栄をほしいままにしていた農民は日雇い労働者になった。何百年もの伝統に基づく、全インドの何千という繊維生産の手工業を潰した。新興のイギリス繊維工業の利益と発展のために、インド独自の繊維産業をつぶしてしまうことは当然であった。二つの目的。インドから原綿の供給。インドはイギリスの織物製品を購入する。インド全土を軍事的に制圧したために、イギリスは原綿の購入価格も綿製品の販売価格も独断で決めることができた。美しい言葉で自己を正当化するという西洋の上品な伝統に従って、1980年発行の歴史辞典には、この時の状況が次のような一文で完結に記されている。「インドの古来の繊維工業は、十九世紀にヨーロッパからやってきた機械織物の繊維製品によって、インドにとっては都合の悪い影響を受けることとなった」

●鎖国によって日本は、世界から遠く離れていたにもかかわらず、幕府はアジア大陸の南部で何が起こっているかについて正確な情報を収集していた。インドは日本にとって単に5000キロ離れた大国以上のものだった。インドは日本人にとって、中国に次ぐ心情的にも親近感のある文化の一大中心地であった。日本人の精神の柱ともなっている仏教の発祥の地である。それ故に、インドが悲惨なやり方で、イギリスの完全な支配下に陥ってしまったらしい情報は、日本に大きな不安を与えるきっかけとなった。こういった情報を、幕府は長崎の出島にいるオランダ人と中国人の商人たちから定期的に得ていた。

●情報の流れは日本側で厳しく調整され、極秘情報として形式が整えられた。鎖国の初期、1641年頃から、オランダは一定の期間ごとに世界の出来事を報告するという義務を負わされていた。後には、オランダ商館は年に一度、江戸に使節団を送るという江戸参府の習慣が生まれた。謁見の際に、報告書を提出した。この一連の報告書は、日本の外で何が起こっているかを知る幕府の重要な情報源であった。驚くべきことはどの将軍の下における幕府も、その報告内容を決して疎かにしなかったことである。

●日本人が恐怖を覚えたのは、事が全て何事もなく始まったことであった。まずいくつかのインドの沿岸都市が、白人たちと単に「通商関係」を持ったことから始まった。白人たちは、最初はことのほか慇懃で、親切で、友好的であった。日本人を不安にしたのは、貿易を行っていく内にその白人たちは慇懃でも、親切でも友好的でもなくなり、ゆっくりと、着実に一歩一歩、影響力と権力を広げていったことだった。

●彼らはインド内部の地域間の争いを自分たちの利益のために利用することを心得ていた。それが、10年、20年、50年、100年あるいは300年かかろうと、時間は白人にとって問題ではなかった。最初のヨーロッパの商人がインドの地を踏んでからちょうど300年たって、白人は全インドを完全に手中に収めたのであった。

●鋼のように強靭なサムライの精神力といえども、ヨーロッパ人の歴史的に培われたこの力、母国から何マイルも離れ、300年という年月をかけて、大文明圏インドの征服を徹底して完遂するという力の前では

全く無力である。最初、インドはほとんどあらゆる点で、文化的にも軍事的にも、ヨーロッパより勝っていた。しかしそんなことは最後に何の役にも立たなかった。

第十一章 茶の値段 アヘンは「中国古来の風習」だと信じている欧米人

●多くの欧米人は、中国がかつてアヘン中毒の国であったことを未だに記憶している。60年代にはじめてドイツへ行った時、社会学者と名乗るドイツ人から、水パイプを吸ったことがあるかと聞かれた。私が困惑すると、「あれよ、アヘンのことよ。あんた方の国の中国では、古くからの習慣なんでしょ。きっと今は昔ほど盛んでないのでしょうけど」と言った。それから80年代の初めの頃まで、私はドイツばかりではなく、フランスでも、イギリスでも、そして合衆国でも、同じような指摘を耳にした。アヘンの濫用は昔の中国の風習だったという観念が、欧米でいかに一般的に広がっているかということを想い知らされたのであった。それどころか、中国がアヘンの悪習に終止符を打つことができたのは、欧米人のお陰だと確認している人がたくさんいることを知って唖然としたのだった。

●しかし学者たちは史実をきちんと述べていた。「二千年の長きにわたって中国人は、南は山と熱帯雨林に、北はゴビ砂漠と万里の長城に守られて帝国を統合し、国境を越えて影響力を持ち、周囲の尊敬を集めてきた」とオックスフォード大学の歴史学者ジョージ・ロバートは書いている。「比較的短期間に、といってもやはり数百年はかかっているが、帝国の舵をとる人たちが儒教という統一された世界観の下に育成された。彼らは、勉学と驚くべき選抜試験によって厳選された精鋭たちであった。宗教、言語、風土、気候などあらゆる条件が異なった民族の集まりであるにもかかわらず、中国は他に例を見ないやり方で、高度な技術を持った壮大な文明圏を作り上げたのであった」

●二千年以上前から中国では、アヘンとそれに含まれているモルヒネが痛みを和らげる薬剤であることが知られていた。そしてアヘンの使用は嗜癖の危険性を伴うことも分かっていた。ケンブリッジ大学の有能な中国研究家で、生化学者でもあるジョセフ・ニーダムは、その壮大な学術書で、中国では十八世紀の末までアヘンの悪用は、その徴候たりともなかったと強調、明記している。それでは十八世紀末にいったい何が起こったのだろうか。

●東インド会社はすでにかなり長い間、茶貿易を行っていた。1664年前後に東インド会社の重役たちはイギリスのチャールズ二世に、茶を送った。これからイギリス人の国民的熱狂が生まれた。お茶はやがて宮廷や議会、そして金持ちたちのお気に入りの飲み物になったのである。1720年前後には、英国の茶の需要は絹と木綿を抜いて第一位に増大した。中国はその主要供給国となった。さらにヨーロッパの王侯貴族たちは茶ばかりではなく、中国の工芸品にいわば狂ったように夢中になった。そして、銀の支払い、銀の流出が限度を越えた。

●イギリスでは、世論も、議会も、中国人が西洋の商品を買い渋っていることに怒りをあらわにし始めていた。(中国人が買わなければ、茶、工芸品の支払いは銀になる)。新聞は、中国人が我々から何も買う意思がないのは、彼らが偏狭な、文明の遅れた、野蛮な人間である証拠だと書きたてた。その結果、国際収支の赤字を埋めるためにされた努力はグロテスクとしかいいようがない。インド会社は二、三十年もの間、輸出に努力したが、中国当局と話し合っているうちに、彼らは中国での非合法な販売ルートの情報を手に入れるようになった。

●イギリスの貿易赤字がいかに憂慮すべき、切迫したものであったかは1793年にイギリスの王室が公式な親書を北京政府に送ったというでも計り知ることができる。中略・・その返書として、慇懃無礼な語調のイギリス国王宛ての文書を中国の皇帝はイギリス大使に渡したのである。(汝の国と貿易する必要がない。今まで通り茶を汝らに売ることを許可する旨の内容だった)。

●隣国のインドがイギリスに征服された出来事をはじめとして、中華の大国の外で起こったことなど問題にする価値もないと考えていたのだろう。そのくらい中国人は世界のほかの国々に脅威を感じていなかったのである。しかしその間、東インド会社はインドでアヘンを栽培させ、張りめぐらされた仲介人の網の目を通じて広東へ船で運ばせていたのである。腐敗した中国の役人たちを買収するために莫大な金額を投下して、毛細管のように広がった供給網を作り上げたのだった。

●その経済効果は期待以上だった。インドにおけるアヘンの栽培は、東インド会社の独占であった。その独占権を徹底的に行使したので、アヘンの栽培は年々拡大の一途をたどり、中国でのアヘンの消費も増加する一方だった。アヘンの常習者は増える一方で、中国の各都市にはアヘン窟が次々できた。東インド会社は200年もの間成功しなかった中国貿易を、アヘン市場の20年足らずの集中的な開拓によって成功させたのであった。1815年から収支は大幅に改善された。しかし東インド会社の黒字計上の満足感は1830年までだった。

●アヘン貿易による莫大な利益の話は人々の関心を誘い、アメリカ、フランス、イギリスの他の商人が続々とやってくるようになった。北京政府はやっと何が浸食してきたかが分かってきた。直ちに政府は、アヘンの輸入は中国の法律に反するといった再確認の意味の指令を出した。それに対し欧米の商人たちは、自由貿易の原則を盾にとり、異議を申し立てた。彼らは前もって自国のマスコミを誘導していた。そのためイギリスの世論のみならず、ヨーロッパ大陸諸国の世論も、アメリカの世論も、今日ならば麻薬業者とか仲介人とか呼ばれるアヘン商人たちを断固として支持し応援したのだった。

●もちろん東インド会社はその辺の小さな会社ではない。国家から特許状を与えられた政治的大商事会社であり、植民地政策を遂行するために東洋の各地に軍隊を駐屯する権限を持ち、長官ともなれば絶大な権力を行使できた。王室も議員たちもこの会社の重要な出資者だった。だからイギリスでは一般に、東インド会社の言うことには信頼感を抱いていた。それを逆手にとって重役たちはうまくマスコミを操作したのだった。1839年北京政府は、清廉潔白で買収などはされない一人の有能な役人を広東に派遣した。数日のうち彼はヨーロッパの商人たちのアヘン倉庫を突然押収するという無謀なことをした。自国の法律を実行するという誇り高い自覚のもとに、売買金額にして当時、400万ポンドのアヘンを破棄するよう個人権限で指導、監督した。ロンドンの各新聞は卑劣なやり方だと書き、野蛮な行為だと非難し、イギリス王室を侮辱するものだと書きたてた。

●中国にたいする報復が始まった。世論の喝采を背に受けて、イギリス艦隊はいっせいに攻撃を開始した。ヨーロッパの呼称によれば、アヘン戦争である。3年続き、中国の降伏で終わった。

●江戸幕府が不安だった理由はまさにここにある。アヘン戦争を、江戸幕府ほど高い関心を持って注視していた政府が世界のどこにあったろう。アヘン戦争に至るまでの前史、敗北した後の中国の惨状を、日本政府ほど熱心に分析した政府も他になかった。危機感は一般大衆の間にも広がって、アヘン戦争に至る経緯に関する本と、戦争が終わってからの中国の惨憺たる有様が書かれた本が出版され、多くの人に読まれた。

●200年前に鎖国が始まって以来、政府のタカ派の人たちがいつも言っていた「白人は与し難く、危険である」という警告が正しかったことを、初めて一般世論が認めたのだった。白人は何かが欲しいとなれば、絶対譲歩しない。彼らは欲しいと思ったものが手に入らなければ、別の方法を考え出して目的を達成する。彼らに扉をほんの少しの隙間でも開けば、彼らはそれを無理やりこじ開ける。彼らをうまく説き伏せることができても、彼らは笑って、やりたかったことを強引に実行する。彼らに断固として立ち向かっても、彼らは恐ろしい武器の力を使って情け容赦なく反撃してくる。白人からどのようにしたら身を守ることができるだろうか。

●アヘン戦争に関した中国の出来事すべてを目の前にして、幕府は細心の注意を払わねばならないことを痛感させられた。西洋人は信用できなかった。アヘン戦争が終わる1842年、幕府は全ての大名と各沿岸砲兵中隊の指揮官全員に、アメリカの船が江戸湾に入ってきた1837年の時のように挑発して砲撃するようなことは絶対してはならない、そうなったらどんな事態に発展するか予測がつかない、という厳重な支持を与えた。と同時に幕府は、兵器を早急に近代化し、沿岸と港の防備を徹底的に強化し、200年もの間放棄していた艦隊を建設するだけでも、さしあたり国の最低限の防衛になり得ると考えた。

●そういう事情だったので、ペリー司令官が例の黒船、すなわち東インド艦隊を率いて現れる10年前にすでに溶鉱炉は操業し、鋳造工場や鋳物工場が建設され、大砲を製造することができる旋盤とフライス盤の開発が始められていた。蒸気機関はオランダの設計図に基づいて造られ、固定した動力装置として次々に工場に設置されたり、エンジンユニットとして船に取り付けられ始めていた。

●残念なことに、日本がヨーロッパの技術を早急に取り入れた動機は、ヨーロッパ人の独創性を讃美したからではなかった。そうではなくて、むしろその動機は、欧米列強の隠れた意図に対する不安と不信感にあったといわねばならない。そしてその不安と不信感が日本人をかくも大急ぎにさせたのであった。その不安と不信感がいかに正当であったか、そして再三江戸湾に姿を現す欧米の船団に対する幕府の極度な慎重さがいかに理に適っていたか、中国の悲劇が明らかにしてくれる。

●「アヘン戦争後、中国は欧米列強に対して実に大幅な譲歩を行ったが、欧米列強はそれでも不服であった」これはブリタニカ百科事典からの一文である。骨子のみ・・。1856年、イギリス人船長と12人の中国人乗組員を乗せた、中国船籍のアロー号が中国政府に捕らえられた。密売のためにアヘンを積んでいた。イギリス船長は国王陛下に対する侮辱だと非難した。イギリスは友好関係が復活したフランスと同盟を結び天津まで進撃した。1858年に中国政府は、これまでの5つの港に加え、12の港をヨーロッパに開放し、治外法権を有する白人に居住権と白人独自の裁判権を保証し、白人は自分が望む土地をどこでも買い取ることができ、中国全土でキリスト教を布教することができるという新たな協定に署名した。しかし中国政府は、署名したあとでいくつかの容認事項の内容の削減や取り消しを要求した。

●すると、中国の協定違反にヨーロッパ諸国の世論は憤激し、同盟軍は1859年懲罰のための遠征に出発した。首都北京が占領され、古きヨーロッパの伝統に従って思う存分略奪された。フランス遠征隊は北京郊外の離宮に狙いを定めた。そこは奇跡の一つに数えられていた芸術的な建物だった。フランス人は欲しいものを全て奪い取ってから、離宮に火を放ち、離宮は基礎だけ残して焼け落ちた。中国は完全に屈服し、1860年北京条約を結んだ。アロー号事件と呼んでいる。

●この事件の初期段階のころ、幕府と初代のアメリカ総領事タウンゼント・ハリスとの間で交渉が行われていた。アメリカは1854年に幕府が司令長官ペリーと締結した、捕鯨船のために2つの港を開いた和親条約を改定し、無条件の自由貿易、治外法権の居留地設置、白人独自の裁判権を容認した包括的な通商条約を結ぶことを求めた。遅れてやってきたイギリスの外交官オールコック卿は次のように記述している。「イギリスとフランスが中国に艦隊を送っている今こそアメリカにとって絶好のチャンスだと考えて、ハリスは幕府に強く迫ったのである」自分だったら大英帝国のためにももっと有利な条約を結んだのにという心情が滲み出ている。

第十二章 ゴールドラッシュの外交官 不平等条約で日本は罠に陥った

●鎖国時代が終わって、日本の扉は突然、押し開かれた。日本人はまだ日本から出ることを公式に禁じられていたが、外国人は人数に制限なく日本に入ってきた。その第一印象はどんなものだったのだろうか。日本人は実に友好的に接していた。好奇心が駆り立てられたのだろう。1857年から58年ころの様子をオランダの船医ポンぺ・ファン・メールデルフォルトが生き生きと描写している。骨子のみ・・。「歓迎を受けた。喜んでいると使えようとした。何人かは隣近所の人のように我々に接した」

●やがて通商条約が結ばれた。のどかな漁村だった横浜は、約150平方キロを有する治外法権地域の中心になった。これからやってくる数百人の外国人家族たちの住居、数十社の商社の営業所、外国人兵士たちの兵舎、を建てるために、幕府は、建材と労働力を提供した。横浜港には埠頭を造られ、倉庫が建てられた。白人の希望と計画に従って、将軍は兵舎と居住の間の敷地に競馬場を造らせ、少し離れたところには散歩のための公園を造った。江戸の中心地でも、在外公館を設置。しかし通商条約は、日本側から見ると期待通りにいかなかった。200年以上の鎖国の後で、交渉、条約に慣れない幕府は、完全に欧米列強の手中に落ちてしまった。

●幕府は、アヘン戦争後の中国と同じような運命になることを極度に恐れていた。条約の文言の選定に幕府は粘り強かった。日本の存亡に関わる問題に関して、他の解釈が入る余地がないことを確認して、幕府ははじめて調印に踏み切ったのだった。ところがそのために幕府は別の罠を見逃してしまった。外国人は日本にきたら、ある決まった額のお金を日本の通貨に交換する権利を有することが条約に記載されていた。それは大きな問題があった。それは白人がどの硬貨で受け取りたいかを決める権利を持っている点である。 要求する権利が白人に与えられた。幕府は最初の通商条約をアメリカと取り交わすと、十分吟味することなく同じ条件の通商条約を他の4つのヨーロッパの列強とも取り交わした。

●しかし、極めて重大なことは、当時の国際的な金と銀の交換比率が、日本国内の交換比率とは異なっていたことである。日本では金と銀の交換比率が1対5だったが、世界的には1対15であった。つまり、同じ量の銀貨で、日本では通常の3倍の金貨が得られることになった。この交換比率が大惨事を招いた。この情報は、上海、白人たちの別の居留地、フランスの植民地インドネシア、イギリスの植民地シンガポール、そしてカリフォルニアへと伝わっていった。こうして日本は数カ月の間に前代未聞のゴールドラッシュに見舞われたのである。

●以下骨子のみ・・。何百人の白人が横浜に上陸。通商条約にはこの他にも、罠の取り決めがあった。両替所には本人ではなく代理人を行かせることが可能だった。日本当局は委任状が本物か確かめることができなかった。治外法権地域には日本の警察による調査ができなかった。イギリス外交官オールコック卿は、半年以上横浜と上海の間で続けられた「折り返し渡航」のことを記述している。一攫千金雄人たち。「ヨーロッパ屑」の間でおこる撃ち合い。日本当局は直接裁くことができなかった。フランス外交官ルドルフ・リンドウの書き残し。「我々は日本人の尊敬を全く失ってしまった。人間としての最低限の要件まで失ってしまった。品位にかけたヨーロッパ人が来るようになってから、日本人の心の平和と幸せはめちゃくちゃにされてしまった。白人のいるところには、いつも危険と恐怖があった。略奪、蹴られ、殴られ、刺し殺され。撃ち殺された。我が同胞たちは、婦女を強姦、寺には小便、金箔の祭壇と仏像を強奪した。

●江戸でもひどかった。幕府はなす術もなく見ていることしかできなかった。被害に遭った住民は、それまで平穏無事だった世界に侵入してきた暴徒の前にただ立ちすくむだけだった。条件の不平等は、領事裁判権の規定にも見られた。外国人を裁くことができない。しかしこの規定には、その後数十年にわたる果てしない対決の芽を潜んでいたのでる。というのは、「文明国家」すなわち欧米諸国が領事裁判権の原則に従っているのは、植民地においてのみであり、対等の国家間にはもちろん存在しない原則だからである。

●日本は植民地になったわけではないが、条約から見れば、植民地として扱われていたといっても過言ではない。当時欧米諸国は、日本を自分たちと対等の国だと考えていなかった。自分たちとは異質な、非キリスト教国であり、有色人種であり、劣等民族であると信じていた。だから大抵の白人は、あたかもこの国の主人であるかのように日本で振る舞った。彼らには至極当然のことだった。彼らは世界の主人は自分たち白人であり、世界のどの土地でも、その土地の住民から何ら制約を受ける必要がないという意識をもって生きていたからである。

●幕府の悲劇は、自分たちの正義、不正義についての見解が、白人と全く違っていたというところにある。彼らは、先住民に対する白人の不正義というものは、本来あり得ないと考えていた。この考え方は植民地での強弱、上下関係から生まれた。欧米人の考えでは、不正義を認めることは弱者を意味する。劣等民族に対する不正義を認めれば、植民地で維持されている力関係が崩壊することになる。誤解は双方にあった。強者であることを示す欧米の手法は日本人には完全に異質なものだった。逆に白人の側も、不正義を認めることが、日本人の考えでは弱者を意味することではなく、場合によっては強者を意味することさえあるのを知らなかった。

●ヨーロッパの屑どもの治外法権の事実。案件。日本人は初めて、ヨーロッパの論理はどのように展開されるかを目の当たりにした。欧米列強の外交官たちは、物事には限度というものがあることを教示しなかった。欧米人は正義に対して二つの尺度を持っている。一つは自分たち欧米人自身のための尺度であり、もう一つは非西洋人に対する尺度である。

●ゴールドラッシュは8カ月も続き、幕府は無能ぶりを曝け出してしまった。要因は、軍事力への恐怖か、約束に対する誠実さのためか。幕府は調印への義務感を抱いていた。厳守した。日本の金貨が底をついた頃、ようやく領事のハリスは、金と銀の交換比率を国際比率まで上げるように、幕府が本来独自にもっと早くやるべきだったことを幕府に提案した。商売の策略を知り尽くしたハリスが、6年にわたる日本での勤務の後、大金持ちとなってニューヨークへ帰り、悠々自適の余生を送ったということを聞くと、日本の恩人という評価には釈然としないものが残る。

●日本の国内経済にとって、全ては遅すぎた。惨憺たる金の流出と、それに続く突然の金銀交換利率の変更は、金融界を混乱させた。日本は初めての大きな経済危機に陥った。商品価格高騰、貧困と悲惨が日本全国に広がったのである。欧米の投資家が同じになっていない銀と銅の交換比率を利用し始めた。一層の貧困に不満が噴出した。白人が殺された。殺害された白人の人数は比較的少なかった。通商条約に調印してから、欧米の挑戦に立ち向かうことができない無能さを露呈した幕府が崩壊するまで、10年という歳月が流れたが、この時期に白人に対する殺傷事件は20件以下だった。半分以上は船乗りだった。

●アメリカ領事ハリスのオランダ人通訳、ヘンリック・ヒュースケンの暗殺。領事ハリスの襲撃事件は失敗。イギリスのオールコック卿の暗殺計画も失敗。イギリス第二代の駐日大使だったパークス卿の暗殺も失敗。白人が被害を蒙ったすべての事件について、幕府は情け容赦なく厳しく対処した。暗殺者の日本人は全て処刑。イギリスの将校が鎌倉で殺害。処刑者の首を板の上に載せて3日間公衆に晒した。欧米からは、日本は冷酷無比で残忍な、人間の生命など何の価値もないと考える政治体制が支配している、という印象を与えた。日本人に対する固定観念となった。当時日本に駐在していた新聞雑誌の特派員は、白人が日本人に対して頻繁に犯した銃殺、撲殺、強姦については、欧米に全く伝えなかった。治外法権。幕府は麻痺状態であった。

●欧米列強、特にイギリスとフランスは、治外法権地域で再三演習を行った。「コンスタンチノープルから江戸まで、我々が外国政府と締結した条約で、その外国政府に我々の軍事的な威力が影響を与えなかった条約はなかった」と、オールコック卿は微笑むように本音を漏らしている。

●この頃に出版された、ヘンリー・ホイートンの「万国公法」の翻訳によって、アメリカの領事ハリスをはじめとする欧米列強の公使たちが、国際的なやり方だといって幕府に推奨したものは、嘘だったとわかり、幕府は衝撃を受けたと認識できた。欧米諸国には、お互いの貿易相手国に、自国の領土内に治外法権

地域を設ける権利を認め、自己の裁判権を放棄し、通商相手国に軍隊の駐屯を許可している国などなかったのである。全てが反対だった。欧米ではどの国も、自国の主権を守るために細心の注意を払っていた。法律は万人に適用されていた。もし、民法や刑法に違反した罪を犯した場合は、外国人にも法律が適用された。ヘンリー・ホイートンの「万国公法」を翻訳するに際して、幕府の要請を受けて協力したアメリカ人がいると聞いて、江戸在住のフランス公使はアメリカ領事に対してこう言ったと伝えられている。「許可を受けずに、我々の法律の実態を日本人に知らせる手助けをした奴は誰か。そいつをここから消すように手配するべきだ。そいつの首を締め上げてくれる人間を探せないだろうか」

☆

■ 驕れる白人と闘うための日本近代史 松原久子著 要約4

☆

松原 久子(まつばら ひさこ、1935年5月21日 - )は、日本出身の学者、ドイツ評論家、著作家である。京都府出身。ドイツ・ペンクラブ会員[2]。アメリカ合衆国カリフォルニア州在住。生家は京都市の建勲神社で、同市で育つ。国際基督教大学を1958年に卒業後、アメリカ合衆国・ペンシルベニア州立大学(舞台芸術科)で修士号取得、日本演劇史を講義した。その後、ドイツ・ゲッティンゲン大学大学院にてヨーロッパ文化史を専攻、1970年に博士号(日欧比較文化史)を取得した。ドイツでは週刊の全国紙「DIE ZEIT」でコラムニストを務めたほか、西ドイツ国営テレビ(当時)で日欧文化論を展開。1987年にアメリカ合衆国・カリフォルニア州に移住。スタンフォード大学フーバー研究所特別研究員を経て、著作活動を続けている。版画家の松原直子は妹。

驕れる白人と闘うための日本近代史 松原久子著 要約4

2023/06/10 13~16~あとがき

第十三章 狙った値上げ 関税自主権がなかったために

●日本の物価を高くしている細かい網の目のような流通機構は、開国以前からの遺物である。それには二つの理由があった。第一の理由は、約300万人の人間が狭い空間の中で生きていかなければならなかった鎖国時代の日本では、慢性的な労働者の過剰に悩まされていたことである。労働市場での何世代にもわたる激烈な競争は、一方では、製品の品質の高さと、修理その他のメンテナンスのための徹底したアフターサービスの良さを生んだ。今日でも日本はこの特徴を世界に誇っている。そしてその一方で、極度に細かい段階に分かれた商品の流通機構を生み出したのである。

●第二の理由は、食料品に関する問題である。日本の食卓にのぼる代表的なものは、大変傷みやすい海の幸である。短期間で消費者の下へ。魚を生で食べる。新鮮で質が要求。冷蔵の近代設備もない時代に生鮮食品を一年中供給するためには、綿密に組織された高速輸送網が必要であり、そのためのコストが商品価格に加算されることになったのである。しかし日本はなぜ、今でもこの古い構造を引きずっているのだろうか。この疑問を解き明かすためには、国を開いてからの様々な出来事を検証しなければならない。

●1858年の最初の通商条約では、欧米からの商品に対する関税の増額は、「相互の合意のもとに」決めるということになっていた。幕府側のかなりの譲歩であった。当時も今日と同じように、主権国家は税の額を自主的に決定することができた。主権国家の当然の権利だった。しかし幕府が関税の額を決める自主権を持たず、欧米列強の承認を得なければならないということになると意見の不一致が生じてくる。条約から6年後、輸出超過。欧米列強は珍しく一致団結して、欧米から輸入される全ての商品に対する関税の上限を5%とするよう、無理やり要求してきた。関税を低く固定する不法手段によってしか、欧米の工業商品は、日本の市場で競争に耐えることができなかったのである。

●特に問題は、貿易相手国第一位の85%のイギリスの羊毛と綿製品。半分が繊維製品で他は未精錬金属と衣料品。第二位がフランス10%、残りの5%をオランダ、アメリカ、ロシア、プロシャで分け合っていた。幕府は極度に政治的に苦しい状況にあった。全国の大名、サムライ、商人たちの支持を幕府は失っていた。その要因は、通商条約に調印したこと。ゴールドラッシュ以降、通貨制度が崩壊し貨幣価値が暴落したこと、そしてその結果貧困が生じ、異常な焦燥感が全国に蔓延したためである。

●その間に「尊皇派」が力を増してきた。200年以上も統治してきた幕府を倒し、天皇を国家元首として全面に立てたいと考える者たちである。何人かは横浜の治外法権地域を全面攻撃する準備を始めた。幕府は土壇場で阻止するが、感情の波は日本中に広がり、「生麦事件」が起きた。4人のイギリス人が薩摩の大名行列を無視し、一人を切り倒し、二人に重傷を負わせたのである。日本の法律上では正当。イギリス政府は高額な慰謝料を要求、薩摩藩は要求に応じなかった。イギリス政府は艦隊を鹿児島に派遣し交戦は2日間続いた。薩摩藩主は要求された二万五千ポンドを支払った。日本人はみな激怒した。世論の圧力を受けて、幕府も断固とした意思を表明しないわけにはいかなくなった。それで幕府は、全ての欧米列強と取り交わした通商条約の破棄を通告し、全外国人に日本を去るよう正式に要求したのである。

●1863年、長州藩の何人かが、下関で、アメリカの商船、フランスの艦隊を砲撃した。3週間後、アメリカとフランスの艦隊が下関に現れ、下関の町を砲撃した。長州藩はその後再び数隻の外国船を沿岸の砲台から要撃した。1864年、イギリス、アメリカ、フランス、オランダの軍艦17隻が下関に集結した。総計290門の大砲と5000人の人員を要した連合艦隊だった。長州藩は打ち破られ、幕府は300万ドルの賠償金を支払い、通商条約覇気の通告をおとなしく取り下げた。こういったことで幕府はその崩壊を早めたのだった。無定見、優柔不断、意志薄弱、それ故に機能不全と非難された。

●元々この通商条約は天皇の勅許をえることなく、幕府が勝手に調印したものだった。勅許は断られ、欧米列強の圧力に屈して調印に至ったのである。調印以来の悲劇は幕府の責任であり、収拾不可能になってきた。1865年11月、イギリス、フランス、アメリカ、オランダの四国連合艦隊は、兵庫、大阪、に向かい、兵庫開港と条約勅許の取り付けを迫ったのである。脅しに屈して、幕府は京都の天皇のもとに参上し、条約勅許を得た。これで通商条約は日本側が文句のいえない正式のものになった。兵庫開港を見合わせてほしい旨伝えたが、彼らは言った「兵庫開港を拒否するならば、代わりに関税5%に署名せよ。全ての欧米商品に対して5%を越えないことだ」幕府は黙って頷いた。連合艦隊は堂々と引き揚げていった。

●イギリス公使パークスの作成した5%の協約は、幕府により署名され、4カ国の公使に配布された。これがいわゆる「5パーセント付帯条項」である。1910年までの以後45年間、この「5パーセント付帯条項」は有効であり続けた。45年の長きにわたって、日本は欧米から輸入する全商品に、決して5%以上の関税をかけることは許されなかったのである。署名した次の年、日本は一千万ドルの壊滅的な赤字の収支決算となったのだった。日本は真綿で首を絞められるように、インドや中国と同じような運命を辿らされる危険に晒されていた。この二つのアジアの大国と比べて日本が唯一有利だった点は、日本の国内には、治外法権地域を除いて、まだ外国の軍隊がいなかったことである。

●インドでは占領されてから、中国ではアヘン戦争とアロー号事件以後、両植民地は完全にヨーロッパへの原料供給国に成り下がっていた。1867年、将軍は政権を返上した。十五代目の将軍はちょうど30歳。彼は最後まで、速やかに工業化を達成するための広範囲な改革を着手するなど、にほんを経済的にも軍事的にも強力にし、権力を強化することに努めようとした。しかしほとんどの国民は、幕府制度を時代遅れと考えていた。そして天皇親政を主張する尊皇派に望みを託した。

●尊皇派は主に薩摩藩と長州藩の連合に土佐藩が加わった人たちで、どの藩の今までは国政の主流派ではなかった。彼らは明治維新として歴史に残る数々の改革に着手した。1868年、新政府は当時16歳だった天皇を擁し、天皇の名において、日本を過去10年の崩壊から立ち直らせる任務についたのである。以後明治時代の45年間、新政府は辛抱強く、欧米諸国と「5パーセント付帯条項」の破棄について交渉を重ねた。視察団をワシントン、ロンドン、パリ、ハーグ、モスクワ、ベルリンへ送ったが、どこでも冷たくあしらわれた。キリスト教の宣教師に無条件に門戸を開くという条件を容認しても「5パーセント付帯条項」は撤廃されなかった。日本を溺死させないために、明治政府は模索した。

●政府はできるだけ目立たないように、間接的な方法で輸入商品の価格が輸入業者から消費者へ渡っていく過程で高くなるような方策を講じた。そのため最も良い、そして無難な方法が、鎖国時代に生まれ育ったあの流通システムだった。そのシステムを明示維新後も保持し、拡張していくことは、日本側から見れば、生存のためにやむを得ないことだった。このシステムは45年もの間発展し続けた。そのために今日なお「日本には、10社から20社の、超大商社、大商社、中間業者、小売業者、といった中世的で複雑な流通機構があり、商品は生産社から消費者へ渡っていく過程で加速度的に値上がりしていく仕組みになっている」のである。

第十四章 頬ひげとブーツ 欧米と対等になろうとした明治政府

●ドイツ人の医者、エルヴィン・ベルツの「ベルツの日記」に興味を惹く一文がある。彼は東京帝国大学で教鞭をとり約30年の間、日本と日本人について畏敬と愛情の念を深めていった。日本人が欧米からさまざまなものを模倣するに従って、自己のアイディンティティを確実に失っていくことを見抜いたごくわずかな欧米人だった。何世紀もかけて育てられた西洋の精神世界は、日本人には永遠に異質であると彼は考えていたのだった。ベルツの日記から・・。「今日の日本人は自国の過去について全く知ろうとしない。日本の歴史について、ある日本人に尋ねたところ、彼ははっきりとこう言った。『私たちには歴史はありません。我々の歴史はやっと今から始まるのです』と」彼は天皇の主治医でもあった。彼の患者にはたくさんの有名な政治家や閣僚もいた。当時日本を動かしていた人たちの考えを反映していたものといえる。

●1868年に発足の明治政府は、権力の座から落とされた徳川将軍と、結局は全く同じ困難な状況に置かれていた。日本と欧米との関係は何ら変わらなかった。列強は以前と同じように治外法権地域に居留し、そこで以前と同じように無条件の支配権を行使していた。欧米列強は「5パーセント付帯条項」を口実に、日本へ入ってくる全ての商品をコントロールした。同時に彼らは日本の海外貿易を全て掌握していた。幕府が調印した通商条約では、日本は自国の製品を自由に輸出する権利を持っていなかったのである。それどころか、輸出する商品は全て、治外法権地域にある欧米の代理店を経由しなければならなかった。彼らは全能だったのである。商品の種類、量、価格、も独占権を持っていた。国民の間に動揺、不満が起こり、特に元サムライ階級に高まった焦燥感を傍観しているわけにいかなかった。

●どんなことがあっても、白人への怒りが爆発するようなことがあってはならない。それは日本の終わりを意味した。そこで明治政府は崩壊した幕府をスケープゴードにした。通商条約を調印は幕府、200年の鎖国が悪い、島国根性、世界の常識から遠ざけられる、奇妙な風俗習慣、鎖国は間違い、世界の進歩から取り残された、貿易、造船、医学、薬草、経済、数学、書籍、学問的交流ができないのは、全て愚かな幕府のせいで、我々は世界から取り残されてしまった。こうして明治政府は幕府をスケープゴードにし、過去を捨て、欧米に追いつく決心をした。

●もし鎖国をしていなかったら対等なパートナーとして認めてもらえたはず。・・ヨーロッパと日本との間に、200年も前に友好の橋を架け、パートナーシップに基づいた共同研究の可能性を創造するような「世間知らず」は、世界広しといえども日本人だけだろう。しかし明治政府にとって、欧米は強力で華麗で、いやが上にも輝いていた。日本の過去を捨て去って欧米人を見習うこと、これこそが当面の課題であった。いかにヨーロッパに対する態度や考え方ががらりと変わったかは、当時日本の政界で指導的な立場にあった人物の人生を例に示せば、分かりやすいと思われる。

●最も興味深い人物は伊藤博文である。長州の農民の子、下級武士、1858年長州藩の命によりヨーロッパの武器技術習得のため長崎へ派遣。討幕派、攘夷主義者。イギリス公使館の放火事件に参加。1863年22歳の時6か月の予定でロンドンへ派遣。世界最大の植民地帝国の中枢を視察。下関が連合国に破壊されたのをロンドンで知った。伊藤の考え方が決定的に変わった。権力と植民地保有国の富の象徴を見た。官庁の建物、国会議事堂、バッキンガム宮殿、銀行、大商店、港の埠頭、住居、街路、馬車、兵隊、軍楽隊と騎兵隊の軍事パレード、砲架車、ダーウインの学説、大英博物館、財宝、肖像画。伊藤たちには、ヨーロッパが固い決意と強力な意思の上に築かれてきたということが分かり始めたのだった。鉄道、繊維工場、蒸気機関、造船所、倉庫、炭鉱、コークス工場、レンガ製造工場、セメント工場、溶鉱炉。

●伊藤は日本に帰ってくると、欧米との対決はどんなことがあっても避けねばならないという信条の代弁者の一人となった。日本に開かれている唯一の道は、欧米との協力態勢を維持することだった。しかし同時に、もしいつの日か欧米に依存しない自主独立を奪還しようと思うならば、日本の工業化と軍事力の増強に全力をつくさなければならなかった。

●明治時代の日本の政府は、この目標に向かって邁進したのである。士農工商の身分制を撤廃。サムライは経済界へ。商人や銀行家と提携し会社を興す。商人・手工業者・農民もあらゆる職務に就ける。圧倒的な労働力の需要。兵役義務の導入。陸軍はフランス、海軍はイギリスを範とした。創設された陸軍士官学校。兵士にはスマートな制服。軍楽隊。床屋が繁盛。断髪にもじゃもじゃの頬ひげが流行。レンガ造りの建物。銀座の建物は欧米そっくり。ホルスタイン雌牛輸入。牛乳、チーズ、クリームケーキ食品が宣伝。牛肉。国家事業管轄として直轄した鉛、亜鉛、銀、金の鉱山。九州の炭鉱の強化。コークス工場とガス製造工場を建設。溶鉱炉増設。機械製造工場と造船所を創設。ガラス工場、セメント工場、紡績工場、製糖工場を造る。

●徹底的に、そして猛烈なスピードで行われた日本の西洋化は、政府がイギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、その他のヨーロッパ諸国から招聘した「お雇い外国人」の援助なくして不可能だったろう。軍事面、法律、財政、通貨、の専門家。医学者、学者、技師、土木建築の設計者・技能者たち。1873年、74年、75年の3年間で500人強。10年後には100人そこそこ。お雇い外国人の勤務は2年契約。費用は日本政府。報酬は貴族・王様クラスであった。

●同時に、若い日本人の逸材をヨーロッパとアメリカに、延べ数十年以上にわたって、年間約300人も送り続けた。使命は西洋のシステムを現地で学ぶこと。すべて日本政府が費用を負担した。明治政府が行ったことは全て、日本が非西洋・非キリスト教の民族として、虐げられた状態から脱却する、という大きな目的のためであった。明治政府が健気にも目標としたのは、日本には強力な工業力も、近代的な陸軍や海軍もないなどと、欧米人に言わせないようにすることだった。将来は、治外法権地域をなくすこと、領事裁判権をなくすこと、関税5パーセント付帯事項をなくすことを、政府は切に願った。

●いま考えてみれば、明治政府が実行し、指示したことの中には、ほとんどグロテスクとしかいいようのないものもあった。日本語は廃止し英語公用語の計画は実行されなかった。混浴廃止、真ん中に壁が作られ男女になった。油絵の裸婦に日本時は吹き出した。

●「日本にはいつから郵便局、銀行、学校、大学があったか」と、日本人に質問すれば」、恐らくなんの躊躇もなく、「明治時代から」という答えが返ってくる。明治よりずっと以前から、確実な配達と全国的な配達網を誇るすばらしい郵便制度があったという記憶は、もう誰の意識にもなくなっている。欧米の郵便制度ができたのは1860年だった。日本人は近代的なもの、進歩的なものは全て欧米からくるのだと洗脳され続けてきた。自分たちの豊かな歴史はしぼんでしまった。

●さて銀行制度は?・・。今日の日本人は、明治以前に日本には銀行がなかったと思っている。日本の銀行が創立年として、明治以後の年を自ら挙げているからである。銀行は両替商が名称を変えた。東京証券取引所は創設を1878年としている。しかし実際には1730から大阪で米相場の先物取引が活発に行われていた。日本国内で独自の制度が確立され、基礎があったからこそ、日本は、近代的な証券取引制度や金融制度を円滑に取り入れることができたのである。

●日本の学校制度も同じような歴史を持っている。鎖国時代の末期には、すでに1万5000以上の寺子屋があり、就学年齢に達した子供のほぼ70%が学校に通っていた。にもかかわらず、教科書に記されている日本の教育制度の始まりは、1868年、すなわち明治元年からとなっているのである。同じ時期のヨーロッパの国々では50%以上が字を読めなかった。バルカン半島、東ヨーロッパ、ロシアで80%以上が読み書きできなかった。日本の識字率の高さは相当なものだった。

●日本では早くから大学校が発達していた。仏教、儒教哲学を教える学校だった。そこでは古典、宗教、文学、歴史、哲学、数学、倫理学、書道、音楽も教えた。決まったカリキュラムがあり、就学年数も決まっていた。それなのに今日の日本人は、そのことをほとんど知らない。日本の「大学」は、701年に奈良に創設され、後に京都に移って500年ほど続いた貴族の大学に遡る。この大学は12世紀にサムライの大学に引き継がれた。サムライの大学の多くは、受け継いだ伝統を鎖国時代の終わりまで守り続けた。そこで教える講義内容も、時代とともに増え、管理学、測量学、灌水学、橋梁・運河学、築堤工学、埋立工学などといった新しい科目が設けられた。

●明治政府はこれらの大学を引き取り、管理体制や内部組織を改革し、時代にあったカリキュラムを作った。教授陣も学生も古い大学から引き継がれたにもかかわらず、日本は過去を断ち切ったのだという気合を西洋に示したかったのである。1876年に、エルヴィン・ベルツが日本に歴史について尋ねた時に返ってきたある日本人の答えが、頭をかすめる。「私たちには歴史はありません。我々の歴史はやっと今始まるのです。

第十五章 猿の踊り 日本が欧米から学んだ「武力の政治」

●欧米が日本に与えてくれた教訓の中で、最も悲しい教訓は、強くなければならない、欧米に支配されている世界で生き延びていくためには、軍事的に強くなければならないという教訓だった。

●1871年から73年にかけて、明治になって最初の海外使節団が、日本が通商条約を交わしている12カ国全てを歴訪した。しかし何の性かもなく帰国した。50人からなる使節団。(明治4年岩倉使節団「廃藩地県」を断行した年)30歳の伊藤博文が副使だった。任務は不平等な条約の改正できるかどうか意向を探ることだった。南北戦争が終わった7年後の時、アメリカで失敗。ロンドンは冷ややかに拒絶。フランスは普仏戦争に敗れた時、余裕なし。ベルギー、オランダ、ロシアもそっけない返事の連続だった。ドイツ否という返事。デンマーク、スウェーデン、オーストリアでも答えは同じだった。イタリア国家として統合がなされた時で交渉する雰囲気でない。使節団の半数は日本に帰り、半数は1873年ウイーンの万国博覧会を訪れた。ヨーロッパの観客は伝統的な柄の京都の絹織物の優雅さに魅了されたのだった。

●使節団が帰ったわずか2年後に、日本政府は朝鮮の沿岸で艦隊の演習を行った。朝鮮は当時、外国との交渉を一切排除し、中国とだけしか国交を持っていなかった。貧富の差のある王国だった。支配者たちは戦闘的な反ヨーロッパ主義者だった。フランス、アメリカも追い返された。予想通り、朝鮮は日本の船団に向けて砲撃してきた。日本は砲撃し報復。二つの港町は炎上した。精鋭部隊が上陸し戦闘が行われた。日本政府は朝鮮に修好条約の締結を申し出た。朝鮮人は「修好条約」に署名した。条約では、朝鮮は日本に三つの港を開くこと、その港に日本の治外法権地域を設け、国際慣習に則って、領事裁判権を行使することが決められた。

●では通商はどうだったか。「自由な通商」が行われることとするが、朝鮮が日本から輸入する商品については、関税ゼロとする、というものだった。通商の泥沼を知らない朝鮮人は1876年この条約に署名した。日本が朝鮮に対して行ったやり方は、いかに日本が西洋の精神を素早く、忠実に学んだかを立証するものである。外界に扉を閉ざしていた日本人が開国してわずか20年ほどで、鎖国政策をとっていた朝鮮を同じ策略で開国させるという技の達人になったのだった。(1868年の明治維新から8年後)

●日本では工業が日増しに発展していた。溶鉱炉、製鋼所、圧延炉を備えた重工業が業績を上げていた。石炭、鉄鉱石、ニッケル、クローム、マンガンバナジュウムといった非鉄金属の原料の大部分は輸入に頼った。完全に欧米列強に依存していた。日本の商船はロンドン、ブリストル、リバプール、アムステルダム、ロッテルダム、シェルブール、マルセーユ、ブレーメン、ハンブルグ、コペンハーゲン、ニューヨーク、サンフランシスコへ航行することを許されていなかった。インド、インドネシア、中国へ船で行くこともできなかった。そこでも欧米列強が全ての港をコントロールしていて、許可した商社の出入国を厳重に監視していた。輸出は横浜、神戸、長崎その他の治外法権地域にある欧米の商社に持ち込まなければならなかった。欧米の商社が決める価格で引き取られ、文句をいうことができなかった。

●日本は欧米列強に喉元を占められていた。そこで政府は、まだ欧米の餌食となっていない唯一の原料産出国である朝鮮に、目を向けたのだった。朝鮮には良質な石炭が豊富にあり、無尽蔵ともいえる鉄鉱石の鉱脈があった。

●その後、日本軍の練兵所の隣接する土地に、1883年「鹿鳴館」が建設された。鹿鳴館の目的は、外国からの賓客を招いて日本政府主催の饗宴と大舞踏会を催すことだった。陸海合同の軍楽隊。最上流階級の人たちが参加を許された。欧米の礼式に合わせて、かつての大名や公家には貴族の身分が与えられた。突然日本に、公爵、公爵夫人、侯爵、侯爵夫人、伯爵、伯爵夫人、子爵、子爵婦人、男爵、男爵夫人が誕生した。(1868年の明治維新から15年後)。こういった人々と、政治家、陸軍将官、提督の中から選び抜かれた人たちによって、新しい貴族階級が生まれたのである。そこに古い皇族たちが加わることで、それはゆるぎないものとなった。彼らの使命は、政府の訓令によれば、日本国民の模範となることだった。

●政府は鹿鳴館で催す饗宴の、企画と実行を担当する特別な部署を設けた。4年もの間続いた。外国からの客の一人に、フランスの海軍将校ジュリアン・ヴィオ(ピエール・ロティのペンネームのフランスの作家)がいた。「蝶々夫人」の原作者。彼は舞踏会に参加した時のことを次のように書いている。「何ということか、中略・・ここにいる日本人たち、中略・・なんというか猿のようだ」。日本の一般世論でも猿芝居だという評判だった。国民は憤慨、非難した。政府は欧米列強の心をつかむことに望みを繋いでいた。しかし4年後、突然打ち切りとなった。日本の威信を高めるための道であると考えていた外務大臣は、世論に押されて辞任した。次第に国民と政治の指導者たちの間で、日本が切望する国家としてのステータスは、欧米人の真似をして踊ることによっては獲得できないということが認識された。

●当時の日本の政治情勢は、まだ不安定であった。将来の展望も流動的、天皇が政治のトップの座についていたが、まだ憲法もなかった。大勢は、イギリスの立憲君主性を範とするという方向に傾いていた。普通選挙による強力な議会を作ることが想定された。天皇は、イギリス王室が与えられているのと同じような機能を果たす、つまり、象徴的な代表としての国家元首である。一方、実際の政治業務は、議会と政府が行うという政治形態である。これは、歴史を振り返ってみれば、日本の伝統に最も近いものだった。

●何十件という憲法草案が国民の間で流布し、議論された。市民運動。自由民権運動。多くの人々の目的は同じだった。すなわち、日本を経済的にも軍事的にも欧米のしがらみから解放する最適な政治形態を見出すことである。「人は片思いでは生きていけない」。台頭してきた国家主義者たちが痛感したことである。彼らは欧米礼賛に背を向けた。欧米は日本にとって技術と軍事以外、手本となるようなことは何もしていない、と彼らは言い、日本の伝統に立ち返ることを求めたのである。欧米列強が入り込んでくる前の日本の伝統とは、鎖国時代の幕府の伝統である。しかし今さらそこに戻ることは政治的自殺行為だった。彼らが着目したのが、国民の天皇に対する敬愛の念だった。天皇を神聖にして不可侵の存在に祭り上げることによって、これを政治的に利用できると彼らは考えたのである。この頃、伊藤博文はすでに政治のトップに立っていた。44歳だった。彼は総理大臣になる直前に1年間ベルリンで過ごしたが、帰国した時は、ドイツ帝国の憲法を手本にすることを心に決めていた。

●首都ベルリンで、伊藤は、絶対権力を有する皇帝と皇帝に直属する陸海軍を持ったドイツが、国際的に一目置かれる大国へと発展していく様を、自分の目でしっかりと見たのであった。それまで検討されてきた憲法草案は、伊藤の影響で脇に押しやられてしまった。伊藤は、ドイツの憲法学者で外務省の顧問だったカール・フリードリッヒ・ロエスレルが、ドイツ帝国の憲法に準拠して練り上げていた憲法草案を指示した。伊藤の強力な手腕の下、国家主義志向の同士たちの支援を得て、ロエスレルの草案が明治憲法の土台に選ばれた。

●天皇は、ドイツ皇帝のように、神聖不可侵で、批判の対象になり得ない君主の地位を与えられた。天皇は全軍隊の最高司令官に任命された。ドイツ皇帝と全く同じである。天皇は中世以来700年間、武器を持ったことがなかった。天皇が、軍隊が行進するのを謁見する姿は、日本人の感覚に全く異質のものだった。しかし、それが近代であり、日本国民は、逞しい、権力のある皇帝を必要としているということだった。

●新憲法は、1889年に発布された。(1868年の明治維新から21年後)幕府が崩壊してから20年以上たっていた。政治に参画していた多くの人たちは失望した。彼らは日本の未来には、国民の中に深く根付いている民主的な伝統が存続していくものと信じていた。しかし彼らは政治的舞台で敗北したのである。それは、彼らが理想のために戦わなかったからではない。欧米が、最初から何ら思い憚ることなく「力の政治」で日本に登場したために、国家主義が鼓舞されることになったからである。

●振り返って見て、私はただ痛嘆するのみである。ある民族を、長期間継続して辱めると、超国家主義へと変貌する危険が生じるということは、今日では誰もが知っているところである。大日本帝国憲法におけるゆゆしい規定は、ドイツ帝国憲法と同じように、軍隊は天皇に直属し、議会のいかなるコントロールからも免れるという規定であった。これによれば、軍部がいったん権力と影響力を獲得すれば、やりたいことはなんでもやれるわけである。軍部は、天皇の名において行ったと言いさえすればよかった。

●それが、二十世紀の30年代に、現実となったのだった。軍部の独断によって満州占領が強行され、政府は事後承認した。国際的な批判の中でリットン調査団が日本尾撤兵を求め、日本は国際連盟を脱退した。軍部は益々勢いづき、中国には排日運動が広がった。日中抗争が頻発し、日本は一撃を加えて懲らしめようと上海へ内地師団を送った。日中戦争の勃発である。この忌まわしい時代の最も残酷な事件として、今や世界的に有名なのが1937年12月から1938年2月にかけての「南京大虐殺」である。南京を占領した日本軍が住民から食料略奪、暴行の限りを尽くしたとしても不思議ではない。中国側、日本側、連合国側の証拠書類がまちまちで、何千人、何万人、あるいは何十万人がどのように殺されたのか、未だに論争中である。アロー号事件のとき、北京で略奪暴行殺人の限りを働いたイギリス軍、フランス軍をはるかに凌ぐ日本軍。当時の国際習慣を遅まきながら必死で学んだ結果である。

●朝鮮問題に戻ろう。中国は初めのうちは、朝鮮が日本の影響下に入ることを阻止しようとし、朝鮮は朝鮮で、中国への依拠を強めて、何とか日本の干渉から逃れたいと図っていた。朝鮮が中国に軍事援助を求めると、日本軍は1894年、即座に朝鮮に進入し、中国の軍隊をソウルの近郊で打ち破った。日本の艦隊は中国の船団を沈めた。下関で締結された日清戦争後の平和条約に基づいて、台湾が日本に割譲され、賠償金として今日の金額に換算して3億ドルを日本は受け取った。中国は朝鮮を独立国として認めたため、日本は朝鮮に自由に進出できるようになった。

●欧米の手本に忠実に従って、日本政府は、朝鮮の植民地化を一歩一歩進めていった。朝鮮が原料産出国であることが最大の関心事だった。日本政府は、朝鮮で産出される原料を日本に輸送できるよう、湾岸施設の建設と鉄道の建設から着手した。日本は進歩をもたらす立場に昇格し、植民地保有国の資格を獲得したのだった。そのご褒美は、待つ間もなく贈られてきた。欧米列強が歩み寄りを見せたのだ。治外法権の問題について交渉の用意があるという申し出だった。そして数年後、治外法権地域が日本に返還され、領事裁判権も撤廃された。その上、初めて日本の商船がヨーロッパ、アメリカ、オーストリアへ航行することが許されたのである。

●日本政府と日本国民の多くは、欧米側が示した故意的な態度は、日本が朝鮮半島で行った植民地主義的な奮闘と、中国に対する軍事力の行使によって、文明国の仲間に加わる資格が十分にあることが認められた印だと理解した。苦境に立った朝鮮の国王は、ロシアに軍の駐留を要請した。ロシアは日本との戦争によって弱体化した中国から原料豊富な満州を奪い取り、中国の沿岸の旅順に要塞を造ろうとしていたところだったので、この要請を快く受け、海軍部隊をソウルへ派遣した。「植民地という獲物をめぐる争い」という劇の新舞台、「朝鮮という獲物をめぐる争い」に、初めて黄色人種が登場したのである。

●1905年、ロシアの旅順の要塞を攻略し、対馬沖でロシアのバルチック艦隊を撃破し、日本がロシアを打ち負かしたというニュースは世界を震撼させた。白人の間では、昔の黄禍論が復活した。しかし日本人は、自分たちは列強の仲間入りができたと考えた。日本は朝鮮が保持していた軍隊を解散した。朝鮮政府のトップに日本人の専門家を置いて、行政を近代化した。1885年から1901年の間に合計4回総理大臣を歴任した伊藤博文が朝鮮の初代統監となった。司法制度が新たに整備された。朝鮮の人々も以後、日本の法律に従わなければならなくなった。植民地の住民が植民地支配国の法律の下に置かれることは、世界共通のことだった。日本の法律家が朝鮮の最高裁判所で過半数のポストを占有した。朝鮮警察の幹部は日本人になった。日本は学校と大学を建設した。そこでは日本語で授業が行われた。欧米人が日本にキリスト教会を建設したように、日本人は朝鮮に神社を建てた。そして、伊藤は3年後に、朝鮮の国家主義者に暗殺された。

●イギリスがインドの植民地支配の最後の仕上げとして、インドをイギリスに併合し、ニュー・デリーにイギリス国王が任命する総督を駐在させたように、日本政府は伊藤の暗殺の翌年、朝鮮を菊の紋章の下におくこととし、朝鮮を併合した。大日本帝国の形が整ったのである。そこで政府は、再び西洋の扉を叩いて、5パーセント付帯条項についてどう考えているか尋ねた。今度は日露戦争の勝者である日本に、扉は広く開かれた。こうして、幕府が通商条約を結んでから53年後、明治天皇崩御の前年に、5パーセント付帯条項はようやく破棄されたのである。

●欧米の教訓が成果を上げた。権力の種は芽を出した。開国前の調和のとれた平穏な生活を望んでいた人たちは失望した。日本の政治が、植民地拡張主義で超国家主義の方向へ急旋回するにしたがって、それに反対を唱えることが益々難しくなった。実際に反対する人もまた多くなかった。近代日本は、200年以上の鎖国時代に日本人が培った、難しい条件の下であっても平和を維持するという能力、日本人が誇りに思っていいこの特質を生かすことは、もはやしなかった。欧米人が有史以来発達させてきた紛争の解決方法で、日本も欧米との紛争を解決しようとしたのだった。すなわち武力によって。

●広島と長崎に原子爆弾が投下され、1945年の夏、日本は無条件降伏し、アメリカ軍が日本全土を占領して、再び一つの時代が終わりを告げた。それは権力政治の、軍国主義の、植民地拡張主義の時代の終わりであった。舵が180度切りかえられ、日本は新たな航路の上にのせられた。道徳的に誠実であるという自覚のもと、アメリカ人特有の情熱を注いで、アメリカは、日本人を根本的に再教育することにとりかかった。再教育の一環として、日本の過去がまず弾劾されなければならなかった。特に満州事変以来、この国が世界の歴史の舞台で決断してきたことは、全て弾劾裁判の渦の中に引きずり込まれたのだった。

●こうして、かつてすでに一度あったことが、またもや繰り返されたのである。日本人は、執拗に激しく勧告された。お前たちは過去を恥じなければならない、と。もう二度と軍隊を持たない。もう二度と戦争はしない。もう二度と領土を拡張しない。もう二度と武力で紛争を解決しない。もう二度と、自身が神となって軍隊に命令し、国の運命を決めるような天皇を仰がない。あのような大きな騒ぎと苦しみを世界にもたらした「軍国主義の長い伝統」から、日本は解放されなければならない。突然日本は欧米から、よりによって欧米から、憲法に従って平和を愛好し、軍事的な突飛な行動を放棄せよという処方箋を頂戴した。

●新憲法は、日本は永遠に陸軍も海軍も空軍も持ってはいけないと決めている。この憲法は今日なお効力を持ち続けている。未来は平和でなければならない、日本人は世界の平和に役立つ行いのみに従事しなければならない。日本人は平和を促進する産業を興さなければならない。これが日本に処方された薬であった。日本人は薬を飲み、直ぐに気分がよくなった。忘れてしまっていた遠い昔に返ったような安心感を味わった。

第十六章 たて糸とよこ糸 今なお生きる鎖国時代の心

●まだ幼い少女だった頃、私は、京都の絹織物の織屋が集まっている西陣地区でよく遊んだ。私はよく織屋の男女の織工たちが仕事をするのをみていた。たて糸は上下に揺れ、よこ糸はあちこちにはためく。私の記憶に鮮明に残っているのは、長い絹の反物を織り終わった時の様子である。あっちこっちへ動くよこ糸が、一貫して変わらないたて糸に様々な柄を織り込んでいく様子を、私は民族や国家の歴史を考察する時、しばしば思い出すのである。どの民族も一貫して変わらない「たて糸」を持っているのだと私は思う。さまざまな時代に、あちこちに揺れる「よこ糸」が多様な模様を織り込んでいったとしても、「たて糸」自体は変わらない。

●それはヨーロッパ諸国だけでなく、日本についても同じである。鎖国時代の貴重な経験に背を向け、急速に西洋化した明治時代、政治に望みをかけ、そして失望した明治時代、国民の中に怒りと焦燥を醸しだし、国家主義が姿を現し、最後には超国家主義に変貌した長かった数十年、戦争と殺害と悲惨をアジア諸国にもたらした十数年、真珠湾攻撃と米英仏蘭豪中ソとの戦争、そして最後に日本の敗戦へと流れ込んだ様々な図柄が、輝かしい図柄、灰色の図柄が、そして血が、よこ糸として織り込まれてきた。

●技術化と近代化が進み、外見上は見違えてしまうほど欧米に似てきている今日の日本でも、やっぱり日本固有の昔からのたて糸は、社会という織物を貫いている。相変わらず日本では、物事を決めるのに時間がかかる。個人が職業を選ぶ時も、一生を託す仕事と自覚して時間をかけて決める。企業が計画を立てる時も時間がかかるし、国家にしてもそうである。鎖国時代に培われた、何事も慎重に歩を進めなければならないという感覚が、いたるところに見られるのである。相変わらず日本では、物事の決定はコンセンサスが基礎になっている。強者による孤独な決定は日本にない。

●重要な問題は話し合われる。調整する。このことに労働時間の多くを費やす。縦と横のコミュニケーションを大切にするのは昔からの習慣である。向上心の激しさは、鎖国時代と同じように強烈である。相変わらず日本では階級意識が希薄である。ヨーロッパ社会では貧富の差が、異常だとか自然に反することだと感じる神経を持ち合わせていない社会だった。中略・・。相変わらず大部分の日本人は、自分の考えを言葉で明確かつ簡潔に表現することが苦手である。日本人は論争の訓練をしていない。それはなぜだろうか。

●ヨーロッパではキリスト教という一神教が、唯一の精神的権威として人心に君臨した。政治権力をもって人心を統制した。信仰の中味が教会の意に沿わなければ、叱責、悔恨の強要、刑罰、破門、あるいは焚刑に処せられた。そしてヨーロッパでは早くから反駁、反論の精神が台頭したのである。中略・・日本では、一つの協議を絶対的真理として信ずるように強制されることはなかったから、違った信仰を持つことは命に関わる危険なことではなかった。日本には反駁の精神を煽りたてたり、燃え上がらせたりする一神教は存在しなかった。そのため、日本では言葉が防御や攻撃の武器とならなかった。

●日本人は、優雅さを湛えつつ、ぴしりと叩きつける。微笑みつつ、ぐさりと突き刺す。その防御と攻撃の武器を日本人のほとんどが身につけていない。そういう必要性がなかったから、その能力に欠けているということである。相変わらず日本では、庶民の自律性が広く生きている。相変わらず日本には、個人主義が定着していないといわれる。

●欧米人は自分たちが個人主義という考え方を獲得したことに、誇りと自信を持っている。中略・・個人主義はヨーロッパでは社会に対する脅威、アメリカでは肯定的な概念に変わっていった。アメリカ人は強者生存の考え方を持っている。その尺度に従って行動する人を個人主義者と呼ぶようになった。このあまりにも楽観的な人間観は、十九世紀のアメリカにおける生き方、考え方の産物である。このように定義するようにことによって、個人主義は自由と英雄的精神のような響きをもつようになった。十九世紀後半以降、個人主義の人間は自分が尺度である。

●しかし今日では、このような楽観的な考え方は、もはや誰も本気で信じなくなってきている。銃による殺人、麻薬、轢き逃げ、少年少女の家出、少女の妊娠、誘拐事件、政治家や大企業トップの法律の裏をかいた犯罪も増加中。個人主義、個人の自由というものに高い価値を与えたことは、本当に人間を幸せにしたのだろうか。人間は果たして正しい尺度を自己の内面に持っているのだろうか。当地アメリカでは今、生物学者や脳神経科医たちが、人間は本来、遺伝子的素質からいって集団の動物であると指摘したのである。今アメリカで、集団意識のない生活は貧しい生活であるとみなされるというのは、驚くべきことである。

●原因は、人々の生存空間が、アメリカにおいてさえ狭くなってきたからではないだろうか。生存空間が無限にあり、資源が限りなく利用できるという条件の下に築かれた古い個人主義はゆっくりと消滅し、その代わりに連帯、仲間意識を求める声が湧きあがってきている。利害・関心の共有、住民運動、チームワーク、これらは全て古いタイプの個人主義とは相いれない概念である。それはちょうど鎖国時代の日本が、200年以上もの間体験したのと同じ状況である。

●それにもかかわらず、今もって日本人の生き方は「大勢追従主義」という否定的な性格づけがされている。大勢追従主義とは、確固たる意志もなく服従する人間、あるいは、自己の意思を貫く精神力も能力もない人間のことをいう。一方、最近「連帯」という言葉も翌耳にするようになった。この言葉は欧米の社会で生じる事象を説明する時にだけ用いられている。それに対して日本や日本の社会について論じる時は、否定的な重荷を背負った「体制追従主義」が使われる。このしばしば無意識に使い分けられる言葉の選び方に西洋が未だ日本の本質を見抜いていないということが示されている。欧米で、日本の「大勢追従主義」の原因について尋ねると、日本人には自我がないという答えが必ずといっていいほど返ってくる。日本人の均質的な行動は、何世紀にもわたって個人の自由な意思が抑圧された結果であるという。

●中略・・日本で経験した、集計の間違いを後で返金したウエートレス、拾得物の謝礼金を拒絶した駅の青年の怒りの眼差し、この二つのケースとも、自尊心のしからしめ所だった。二人にとっては自分に対する誇りの問題だった。最も純粋な形の個人主義の表現である。日本にもこの意味の個人主義者はたくさんいる。彼らは他の人たちと何ら変わりなく、協調を心がけている。自分の利害に関わりのある摩擦が起きても、西洋人より一歩も二歩も多く退いて、がむしゃらに自己を押し出すようなことはしない。もしみんなが自我を全てに優先してしまったら、社会は崩壊するという鎖国時代の感覚が一貫してまだ生きているのである。

●地球上の人間はやがて百億人になるだろう、人間は生きていく空間と資源を分かち合わねばならない。たとえ浪費を慎み、環境を大切に扱ったとしても、いつの日か必ず限界がくる。そのことを心に留めて、今一度、日本の歴史が培ってきた知恵に目を向けてみるべきではないだろうか。

著者のあとがき

●この本は1989年9月、冷戦終結の数週間前にミュンヘンで出版され、その年の国際書籍見本市で大きな話題となった。(34年前)。話題となったのは他でもない。大航海時代の到来以後、全世界を発見、征服した「偉業」に対する欧米人の誇りを根底から覆す本だったからである。欧米においては、自分たちの歴史こそ世界史であり、自分たちの生き方こそ文明の名にもっとも相応しく、地球上のあらゆる民族は欧米文明の恩恵に浴することによって後進性から救われたと教えられてきた。だから彼らの潜在意識の奥深くには、確固たる優越感が入り込んでいる。この優越感は常時には顔を出さない。しかしいったん利害の衝突が起きると、やおら頭をもたげる。このことは国際的な場において、すでに日本人が経験済みである。「何だ、お前たちは我々の恩恵によって今日を作ったではないか。はっきり言うならば猿真似によってだ」という優越感である。この意識を根底から挫くために本書を書いた。同時に日本の歴史水準に対する再認識を迫るためである。

●鎖国日本には革命も戦争もなかった。250年の平和を保ちつつ、欧米とは正反対の立地条件のもと、正反対の思想に基づいて高度な知的水準をもった文明を築いていた。ところがこの認識が欧米には未だに皆無なのである。中略・・尚、大航海時代を通して発達したヨーロッパの対外姿勢をそのまま受け継いだアメリカは、ヨーロッパより一段と大きな規模で複眼的に国益を追求している。それは全世界を網羅し、唯一の超軍事大国として地球上に375の基地を擁し、いざとなれば、内政干渉、クーデターによるマリオネット政権樹立、言うことを聞かねば経済制裁、あるいは軍事行動も辞さぬ覚悟である。

●同時にグローバリズムの掛け声によってすべての市場を開放させ、経済の大元である石油をコントロールし、石油の世界的配分をコントロールする。欲しいものは欲しいのであり、その獲得に邁進する。十九世紀のイギリスにおいて、王室、議会、大衆が一体となって犯罪的なアヘン戦争を正義の闘いとして支持したが、その時に決定的な役割を演じたのがマスコミであった。この知恵を受け継いだアメリカは、マスコミ操作にかけては驚くべき巧妙さと傍寂無人ぶりを発達させた。大新聞や三大テレビのスポンサーが軍需産業であり、石油メジャーであるから、彼らが政権と一体となってマスコミを動かすことは容易である。

●たとえばイラクの石油利権などという浅ましい目的を越えて、中略・・マスコミは何カ月も日夜繰り返し、相手国の政権を悪魔化する。大衆は狂言的になり、議会もそれに追従する。こうして始めた戦争が次第に泥沼化した頃、石油メジャーは「法的に」イラク石油に対する独占権を手に入れ、彼らを守るために政府は永久的に軍を駐屯させる。欲しいものは必ず獲得する。アメリカの国益とは何か。戦略は国防省や国務省、CIAのみならず、各地のシンクタンクで長期的展望のもとに練られている。戦略実行となれば、マスコミはなんのかんのと議論しつつさまざまなリークを伝え、扇動し、重要な反論は後方のページの隅に小さく載せ、結局戦略を正当化する。

●すべては複雑にして巨大なシステムであり、これこそが世界を震撼させるアメリカの武器である。これは本書のテーマであるところの欧米の攻撃的対外姿勢のまさに延長線上にある。

2005年6月20日 松原久子

☆

■ 人間の分際 曾野綾子著

人間の分際 曾野綾子著

2023/5月 171024読了

その考え方や、生き方が、好きな作家です。

人間はその分際(身の程)を心得ない限り、決して幸福には暮らせない

■人間には持って生まれた器がある

■深く悩まない・・・人の評価と自分の思いは絶えず違う。

■「やればできる」というのは、とんでもない思い上がり

■他人の心の中を裁くことは、人間の分際を超えている。・・思想の自由・個人の尊厳を侵す暴力だ。

■無理をするとおかしくなる

■人生は能力ではなく気力で決まる。

■うまく行かない時は「別の道を行く運命だ」と考える。最善ではなく次善で。

■人間は常にどこかで最悪のことが起こるかもしれないという覚悟をしておくべきだ。

■辛い時は、逃げる姿勢と、問題にぶつかる勇気と、両方がないと自然に生きられない。

■姑息ということは「いっとき息をつくこと」・・すぐに答えを出さないのも知恵。

身の程をわきまえて、しっかり生きたいと思います。

曾野 綾子(その あやこ、1931年(昭和6年)9月17日 - )は、日本の作家。「曾野」表記もある。本名は三浦知壽子。旧姓、町田。夫は三浦朱門。カトリック教徒で、洗礼名はマリア・エリザベト。聖心女子大学文学部英文科卒業。『遠来の客たち』が芥川賞候補に挙げられ、出世作となった。以後、宗教、社会問題などをテーマに幅広く執筆活動を展開。エッセイ『誰のために愛するか』はじめベストセラーは数多い。近年は生き方や老い方をテーマとしたエッセイが多く、人気を集めている。保守的論者としても知られる。大学の後輩である上皇后美智子とは親交が深く、三浦の生前から夫婦ぐるみで親しかった。上皇后(天皇)夫妻が葉山で静養する折、夫妻で三浦半島の曽野の別荘を訪問することも多い。日本財団会長、日本郵政取締役を務めた。日本芸術院会員。文化功労者。

☆

■ 最高の「連続大河エッセー」十字路が見える

私が気に入った新聞コラム・本ナビ

『完全版 十字路が見える』(全4巻)北方謙三著

最高の「連続大河エッセー」 学習院大教授、中条省平氏

開高健以来、日本文学の得た最高のエッセー集の紹介コラムです。

紹介者は、学習院大教授、中条省平氏

近現代の日本文学・ジャズ・映画・漫画などにも造詣が深い、フランス文学者の視点でみた紹介です。

北方謙三氏の連続大河エッセー、読んでみたい本ですね。これからじっくり読みます。

2023/05/09

『完全版 十字路が見える』(全4巻)北方謙三著 中条省平

最高の「連続大河エッセー」

ここ3カ月、1日数編までと定めて、極上の美酒を舐(な)めるように、この4巻のエッセー集を読んできた。最終巻が終わって、いいようのない空虚さに襲われている。人生の兄貴と仰いだ人が、いきなりふいと姿を消してしまったような、それは深い喪失感なのだ。

『十字路が見える』は、開高健以来、日本文学の得た最高のエッセー集だと私は信じている。

北方謙三という稀有(けう)の個性が、その天職である小説的虚構を脇に置いて、自分の人生の過去と現在をじかに語っているのだ。

まずは散歩の話題から始まる。日常の息抜きの話だ。ところがこれがすでにスリリングな深みを湛(たた)えている。同行する犬という友へのまなざし。柔道の試合で投げ飛ばされた50年前のトラウマの記憶。老いを迎えた現在の肉体への意識。

そして、いきなりくり出される「君」という読者への語りかけ。この「君」にがつんとやられた。読者はまるで自分だけに北方謙三が人生の秘奥を語ってくれているように思えてしまうのである。

この連続大河エッセーを書いたとき、作者は66歳から74歳だった。読者の私は7歳下。見事にはまってしまった。

それにしても、ここにくり広げられる話題の豊かさはどうだろう。世界各地の旅や、三浦半島の海辺に基地をもち、そこから船を出すトローリングや深海釣り、そして、釣った獲物をあらゆる技を用いて食らう話。外車も暴走させる。さらに、ナイフを研ぎ、パイプを作り、万年筆に凝る話などは、開高健の塁を摩する。いや、開高流の美文で装わないぶん、散文本来の剛直な力強さにしびれる。

病気やけが、毒に居合抜きに喧嘩(けんか)の話も凄まじい。

人物描写も多彩で、大沢新宿鮫(在昌)など絶妙の喜劇的脇役だし、宍戸錠を語った1章は最上の肖像画として残る。人の死をこんなにさらりと語って、余韻嫋々(じょうじょう)の書物も稀(まれ)である。

中条 省平(ちゅうじょう しょうへい、1954年11月23日 - )は、日本のフランス文学者、映画評論家・研究者。学習院大学文学部フランス語圏文化学科教授・同大学院人文科学研究科身体表象文化学専攻教授(兼任)。研究分野は19世紀のフランス小説(特に暗黒文学)だが、近現代の日本文学・ジャズ・映画・漫画などに造詣が深く、其々の研究・評論活動にも携わる。

☆

■ 巨匠の背後にあった昭和史

私が気に入った新聞コラム・本ナビ

『小津安二郎』平山周吉著

巨匠の背後にあった昭和史 文芸評論家 富岡幸一郎

『小津安二郎』という巨匠の背後にあった昭和史の紹介コラムです。

紹介者は、文芸評論家 富岡幸一郎

鎌倉文学館長もやられている文芸評論家の視点でみた紹介です。

「明治大正昭和」=「近代日本」である、「二十世紀日本」に観点をあてた論評は非常に面白かった。

2023/04/21

『小津安二郎』平山周吉著 文芸評論家 富岡幸一郎

巨匠の背後にあった昭和史

本書の冒頭に映画監督の小津安二郎を偲ぶ小津会の話があり、小津映画のプロデューサーであった山内静夫の「小津先生は、百年に一人という方です」という言葉が紹介されている。

著者は小津が1903年生まれで、百年は「二十世紀」であり、「明治大正昭和」=「近代日本」である、とその時に気づいたという。つまりこの「二十世紀日本」のイメージを表象するものこそ、小津映画であり、「東京物語」の笠智衆ではないか、と。

ここから出発して、本書はこれまでの数多くの小津論が見落としてきた重大なことがらに言及する。

それは小津自身が同世代の中では少ない「支那事変」出征者で、その戦争体験(盟友だった山中貞雄監督の戦病死の記憶も含めた)こそが、戦場から生還しキャメラをのぞく小津にとって最大のテーマだったのではないか、と。昭和26年公開の映画「麦秋」の空のショットに、戦後の日本人が生きることへの関心のなかで、忘れてしまった死者の影が映しだされているとの指摘は鮮烈である。

小津映画といえば家族の物語というのが定番だが、「近代日本」の歴史は戦争の連続であり、この100年は戦争を抜きには語り得ない。「東京物語」でも、原節子は戦争未亡人で、亡き夫のことを「でもこのごろ、思い出さない日さえあるんです」との印象的な科白(せりふ)がある。

著者が描き出すのは、この「昭和史を生きた日本人としての畏るべき執念」を持った映画作家・小津安二郎の姿であり、その背後には「『戦争』という巨大な協力者が介在していた」のである。

小津の生誕120年、没後60年の今年、神奈川近代文学館でも小津展が開かれているが、本書は小津映画の静寂の美が歴史の何処から湧き出ずるかを改めて教えてくれる。

3000枚の厖大(ぼうだい)なパゾリーニ論。評伝スタイルだが、映画に詩、小説も含めた全作品から響いてくる圧倒的な暴風のような、まがまがしい野性的な力の秘密に迫る。カトリック、共産主義者、そして三島由紀夫。パゾリーニの映画「マタイ伝」ほど精確にイエス・キリストを描いたものはない。日本人の手によって、日本語でこの書物が著されたこと自体が驚異である。

冨岡 幸一郎(とみおか こういちろう、1957年(昭和32年)11月29日 - )は、日本の文芸評論家。1979年(昭和54年)、大学在学中に書いた評論「意識の暗室 埴谷雄高と三島由紀夫」が第22回群像新人文学賞評論部門の優秀作を受賞する。1991年(平成3年)にドイツに留学し、同じ頃に住まいを都内から鎌倉に移した。関東学院大学文学部比較文化学科教授、関東学院大学図書館長、鎌倉文学館館長。日本を愛するキリスト者の会理事。

☆

■ 日本人の傾向と対策 ケント・ギルバート著

トランプ大統領が嗤う

「日本人の傾向と対策」 ケント・ギルバート著

2023/4月 2017/07/14読了

2017年に読了した、戦後の日本人の問題点を鋭く指摘したこの本は、非常に的を獲ている内容でした。

「米国人からみた日本人の傾向と対策」、非常に刺激を受けた本でした。

「バカ」に国防を依存する日本人はもっとバカだ!

世界一の民族なのに、日本人の議論だけは欧米の小学生以下です。40年間、日本を観察した米国人が「米国依存症」の重症患者と有害な勉強不足を分析。仮に、在日米軍が撤退し、日本が憲法第9条に手足を縛られたままならば、中華人民共和国は確実に、尖閣諸島だけでなく沖縄本島を奪いにくる。最終的には、ありとあらゆる最新インフラと、勤勉で優秀な国民がセットで存在する日本国のすべてを支配したいと考えるはずだ。こうした最悪の事態の想定を「あり得ない」と一蹴する人間は、歴史や現実から目を背ける「平和ボケ」か、「敵の回し者」のいずれかだろう。

ケント・シドニー・ギルバート(英: Kent Sidney Gilbert、1952年5月25日 - )は、アメリカ合衆国アイダホ州出身、カリフォルニア州弁護士。岡山理科大学客員教授。アイダホ州生まれ、ユタ州育ち。1970年にブリガムヤング大学に入学し、1971年に初来日。1980年、同大学で経営学修士号(MBA)、法務博士号(JD)を取得し、カリフォルニア州司法試験に合格して国際法律事務所に就職した。企業に関する法律コンサルタントとして再び来日(外国の弁護士が日本国内において法律事務を行うためには、外弁法に基づいて法務大臣の承認を受け、弁護士会へ入会することと、日本弁護士連合会(日弁連)への登録を要するため、外国法事務弁護士としての登録はされていない。)。

■興味があったので、AIを使った「ChatGPT」と「新しいBing」の2つで、この本の要約を検索してみました。

2つ共、要約というより概要でした。内容的には新しいBingの方がよくできていると感じました。

別途制作した「私の要約まとめ」には遠く及びませんが、2年後には追いつくかもしれません。以下検索内容です。楽しかったです。

☆

●日本人の傾向と対策という、ケント・ギルバート氏の本の要約はできますか?

ChatGPTで検索してみました。

ケント・ギルバート氏の『日本人の傾向と対策』は、日本人のビジネス文化についての指南書です。以下に、本書の要約を示します。

本書では、日本人のビジネス文化について、その歴史や背景、文化的な傾向について説明されています。また、日本人と海外のビジネス文化との違いについても詳しく解説されています。

日本人のビジネス文化には、多くの良い点があります。例えば、礼儀正しさ、チームワークへの重視、忍耐強さなどです。しかし、一方で、日本人のビジネス文化には、海外から見ると改善が必要な点もあります。例えば、コミュニケーション能力の不足、個人主義の不足、ビジネスの柔軟性の不足などです。

本書では、日本人のビジネス文化の欠点を改善するための対策も提案されています。例えば、異文化コミュニケーションのトレーニング、個人主義的なマインドセットの導入、ビジネスの柔軟性を高めるための改革などです。

以上が、ケント・ギルバート氏の『日本人の傾向と対策』の要約です。本書は、日本人のビジネス文化に興味のある方や、日本人とのビジネスを行う外国人の方にとって、非常に参考になる一冊です。

☆

●日本人の傾向と対策という、ケント・ギルバート氏の本の要約はできますか?

新しいBingで検索してみました。出典元がついてきます。

こんにちは、こちらはBingです。😊

ケント・ギルバート氏の本「トランプ大統領が嗤う 日本人の傾向と対策」の要約は以下の通りです。

本書は、アメリカ人弁護士であり日本に長年住んでいる著者が、日本人の国際感覚や自己主張の欠如、政治や経済の問題などについて、トランプ大統領の視点から批判的に分析したものです。(1.2.3)

著者は、日本人が自分たちの国や文化に対して過度に誇りを持ち、他国と比較しないことや、歴史的な事実を認めないことが、国際社会で孤立する原因になっていると指摘します。(1.2.3)

また、日本人が自分の意見をはっきりと言わずに曖昧にすることや、上下関係や集団主義に縛られることが、個人の能力や創造性を阻害し、イノベーションやリーダーシップを生み出せないことを批判します。(1.2.3)

さらに、日本の政治家や官僚が国民の利益よりも自分たちの利益を優先し、汚職や不正を繰り返すことや、日本の経済が停滞し続けることを問題視します。(1.2.3)

本書は、日本人に対して厳しい言葉で語りかける一方で、日本人の良い面も認めており、日本人が自信を持ち、積極的に世界に向き合うことを勧めています。(1.2.3)

以上が本書の要約です。ご参考になれば幸いです。😊

詳細情報:

1. amazon.co.jp 2. amazon.co.jp 3. kinokuniya.co.jp

トランプ大統領が嗤う

日本人の傾向と対策 要約 ケント・ギルバート著

序章:バカに国防を依存するのか

■ファクトの無視は見逃せない

●リメンバーパールハーバーは米政府のプロパガンダだった。

●東京大空襲や原爆投下は戦時国際法違反の戦争犯罪だ。

●占領期にGHQが施したWGIPが、日本人の伝統的価値観や愛国心を破壊して、日本を弱体化させる目的だった事実。

■私を「ネトウヨ」と批判する怠け者たち

●事実むこんの歴史問題で日本を攻撃する中国や韓国を「主張が歴史上の真実かどうかなど、最初から気にしていない」「嘘をつくことに罪悪感がない」と記し、日本に二度と「謝罪外交」はしてはならないと訴える。

●それに対する中韓の支持者批判は、戦後の日本人を意図的にダメにした日教組の成果か。

●事実を自分で確かめず、頭から拒絶する態度は、「怠け者」以外の何者でもない。

●道徳心と倫理観が欠如している。

■「昔のケント」と学習を拒む人

■日本人の議論は欧米の小学生以下

●論理的かつ冷静に議論することが民主主義の根幹である。

■嘘の常識を「見返してやる」ときだ

●インターネットの注意は、プロパガンダが真実へとすり替わる過程である。

■トランプ大統領誕生は「平成の黒船来航」

●トランプ大統領誕生は、日本が戦後の米国依存を終わらせて自立するのに役立つ。

●「米国人はバカだ!」と憤る人がいるが「バカに国防を依存する日本人はもっとバカだ!」

●面白いのは、北朝鮮の核実験、ミサイル、中国の尖閣・沖縄での行動に騒がないメディアが、「日米安保や在日米軍はどうなるのか?」話題にし始めたことだ。

●トランプ氏は「日本人は自分の国を自分の力で守れ」と当たり前のことを主張している。その実行には日本国憲法第9条が邪魔である。「憲法9条のおかげで日本は平和だった」などという夢物語から日本人が覚醒し、憲法改正の議論が一気に進むことを期待している。

第1章:トランプ大統領が嗤う日本人

■「米国依存症」の重症患者

●日米安全保障条約で、米軍は事実上日本の傭兵になった。米国の愚策で日本軍を解体したが、本当の敵は共産主義勢力だった。

●日米安保で70年間守られた。「米国依存症」の重症患者である。政府や国会も、日本を真の独立主権国家に戻す努力を怠ってきた。

●中国と対峙すべき主役は、地理的・歴史的に考えれば日本だということは小学生でもわかる。本気で沖縄を奪いにきて中国と戦争が起きるとすればそれは日本の戦争である。日本が抑止力を高めなければ、米国が日本の戦争に巻き込まれる。

●日本を侵略支配すれば、インフラ、技術、人材まで、すべてが揃う。日本人はチベットやウルグアイの人々のように、事実上の奴隷になるのだ。平和ボケは日本と日本人の価値すら分かっていない。

■本心を「憲法違反」で覆い隠す卑怯

●米国は70年代から中国を手助ければ、民主化も進み、最後は資本主義陣営に取り込めると信じていた。米国に追従した日本はODAや民間投資で中国を支援支しモンスターに育て上げた。誤りだった。

●米国だけに依存する安全保障体制の脆弱性も改めて明確になった。

●2016年2月、野党5党が「安保法制は違憲だ」と主張しているが、「日米の信頼関係を破壊したい」という野党の宣言に見える。野党の安保法制の廃棄は中国が以前から待ち望む展開である。

■「妄想」を公の場で話せる人たち

●2016年トランプ氏は「日米安保条約は不公平だ」、「在日米軍は撤退していい」「防衛に核兵器が必要なら日本が自分で持てばいい」と言い出した。

●仮に、在日米軍が撤退し、日本が憲法第9条に手足を縛られたままならば、中国は確実に、尖閣列島だけでなく沖縄本島を奪いにくる。最終的には、」ありとあらゆる最新インフラと、勤勉で優秀な国民がセットで存在する日本国のすべてを支配したいと考えるはずだ。こうした最悪の事態を「あり得ない」と一蹴する人間は、歴史や現実から目を背ける「平和ボケ」か「敵の回し者」のいずれかだろう。

●ジャーナリストならだれでも想像すべき問題だが、その点を論じる報道は少ない。

■米国は「イチかバチかの国」

●トランプ氏の大躍進を見て、私は米国が「イチかバチかの国」であることを再認識した。米国人にとって変化とは「善」であり、不都合な現実を放置することは「悪」である。

●日本人は不都合な現実に気付いても、見て見ぬふりをして問題の表面化を避けたがる。そんな放置の累積が「国家の災い」を拡大させてきた。日本人の全体見謬性にこだわり、「不作為の罪」への罪悪感が薄いのかもしれない。

■トランプ氏と日本の野党はどちらがマシか

●日本のテレビ局は国民の「知る権利」を担保する責任が弱い。

●あらかじめ改正規定が盛り込まれた憲法を「絶対変えさせない」という感情的に拒否する態度は、もはや政治家ではなく、「聖典を護れ」という信者に号令する宗教家のようだ。

■変化を熱望する米国人

■「ドッテルテ現象」と「トランプ現象」

第2章:平和についての彼らの戯れ言

■米国人が戦争を好きになれるわけがない

●日本国憲法第9条は強すぎた旧日本軍にGHQが科した宮刑(去勢)である。日本は軍事に関する教育や報道に、偏向と偏見がある。